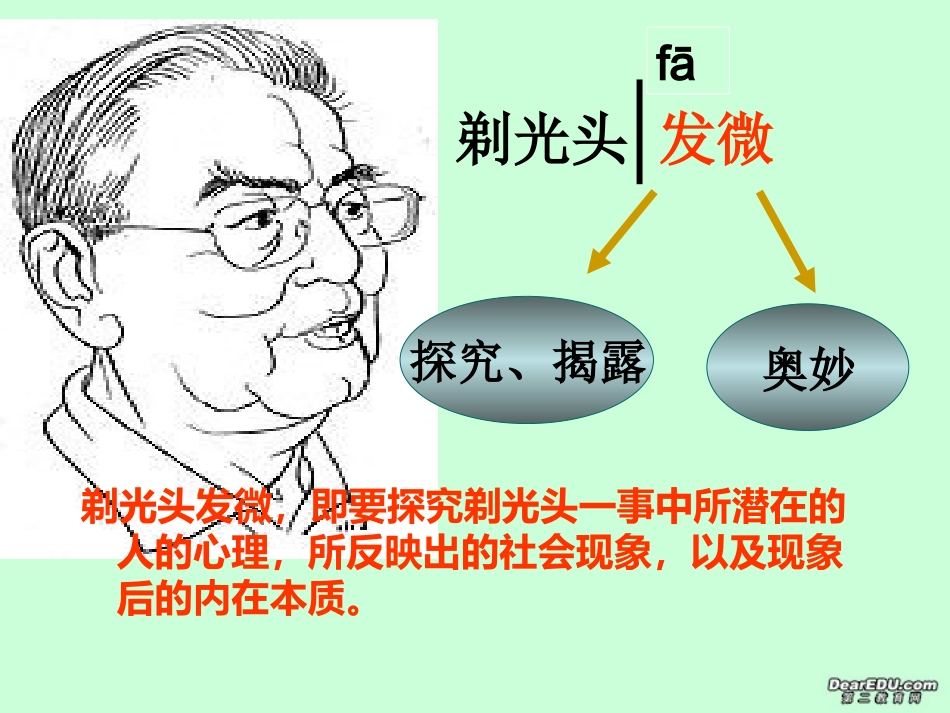

拉下水个个低头提起刀人人没法剃光头发微,即要探究剃光头一事中所潜在的人的心理,所反映出的社会现象,以及现象后的内在本质。剃光头发微探究、揭露奥妙fā•【学习目标】•1、理清本文思路,明确主旨。•2、学会从平凡的生活现象中引发对重大社会问题的思考。•3、学习杂文从实入手、以实论虚的一般写法。•4、品味本文语言的幽默与讽刺意味。•【学习方法】•阅读法、合作探究法一、初读文章,整体感知,把握主旨。从文章来看,“剃光头”具体指哪一件事?作者由“剃光头”想到当今社会哪种现象?从而又引发他什么样的思考?理发师握刀不准剃平头•当权者弄权•办事情没门剃头权权各种权从实入手加强权力监督,杜绝滥用职权试看剃头者,人亦剃其头以实论虚二、再读文章通过前面的阅读,我们知道了,文章的触发点是“一封读者的来信”,也就是第三自然段;文章的主题是“耍权弄权”,也就是文章的七八两个自然段,那么请大家再读课文思考文中还联想到了哪些材料?它们与文章的主题有什么联系?•清朝留发不留头的故事•清末留学生的假辫子•旧社会理发工人地位低下•翼王石达开的对联•《人民日报》的读者来信•古代一种刑法“髡”•许多国家罪犯剃光头•理发师拒绝剃平头的原因•理发师弄权、掌权的人弄权引出话题提出话题深化话题揭示话题道古论今杂而不乱•实•虚学了这篇文章以后,你对杂文是否有了新的理解?请说说你的心得和体会。从实入手、以实论虚•杂文的一般写法:迁移拓展:从周围人群、社会上的人的身上你看从周围人群、社会上的人的身上你看到了哪些现象?从而引发了你怎样的思到了哪些现象?从而引发了你怎样的思考?考?点拨:仗势欺人、狗眼看人、怨天尤人、煽风点火、背后说人、爱拍马屁、互相攀比、追星族、煤矿安全事故、请客送礼……讨论如果删去1、2和4段文字可否,为什么?•删去也可,未免单薄。•旁征博引,能增强厚重感,进一步丰富作品的内容。也为最后从剃光头联想到掌权做好铺垫。道古论今,纵横联系,结构精巧,曲折有致。道古论今杂文1、“乡下佬”是不是只配剃光头,以及什么模样的人才配剃平头,这问题是够深奥的,我答不上来。这问题真那么深奥吗?你能回答吗?•“深奥”是反语。•表示对不让“乡下佬”剃平头的不满。2、------但要我“小心求证”却求不到。这很抱歉,胡适博士的考据方法只能学到一半。简单的剃头实在挖掘不出什么新意来,作者借自谦之辞讽刺那些手握剃头刀随意决定剃与不剃的人。3、如果有权就想弄权,就想顺着自己的意思胡来,那么,至少要在“读者来信”栏里让他亮亮相,直到像剃光头那样地把他剃下去,这才叫做“试看剃头者,人亦剃其头”。通过比喻,表达对滥施权威的掌权者要实行舆论监督,乃至抵制、制裁的希望。杭州塘北小学招民工子女引起所在小区很多居民抗议,认为招民工子女会影响到学校的素质,影响到自己的孩子。央视的记者采访了几个小区的居民,可以看出,持这种观点的人竟然有愤愤不平之感。哈尔滨一名9岁的小学四年级学生孙慧熙,捡废品卖钱,捐给艾滋孤儿。记者的镜头里的孙慧熙,在人潮涌动的大街上,毫无羞涩之感,大大方方地去翻垃圾筒里的饮料瓶。本文从实入手、以实论虚。在立意选材上善于以小见大,从平凡的生活现象,谈到重大的社会问题,举重若轻;行文善用联想,结构杂而不乱,漫而有序;平易而又不乏幽默讽刺意味的语言以及那浓浓的文化气息更是让人不忍释卷。一粒沙中见世界半瓣花上说人情总结世事洞明皆学问人情练达即文章《名人和凡人》•名人用过的东西叫“文物”;凡人用过的视为“废物”。•名人酗酒称“豪饮”;凡人多喝叫“贪杯”。•名人略上年纪称“×老”;凡人年岁再高也叫“老×”。•名人与凡人握手谓“亲切”;凡人与名人握手叫“巴结”。•名人强辞夺理为“雄辩”;凡人据理力争叫“狡辩”。•名人做蠢事称“轶事”,传为佳话;凡人做错事叫“犯傻”遭人耻笑。•名人蓬头垢面谓“艺术气质”;凡人不修边幅叫“流里流气”。•名人发脾气叫“个性”;凡人发脾气叫“劣根”。•名人的无稽之谈谓“名言”;凡人的谨慎之言叫“废话”。•名人的空话谓“指导”;凡人的实话叫“唠叨...