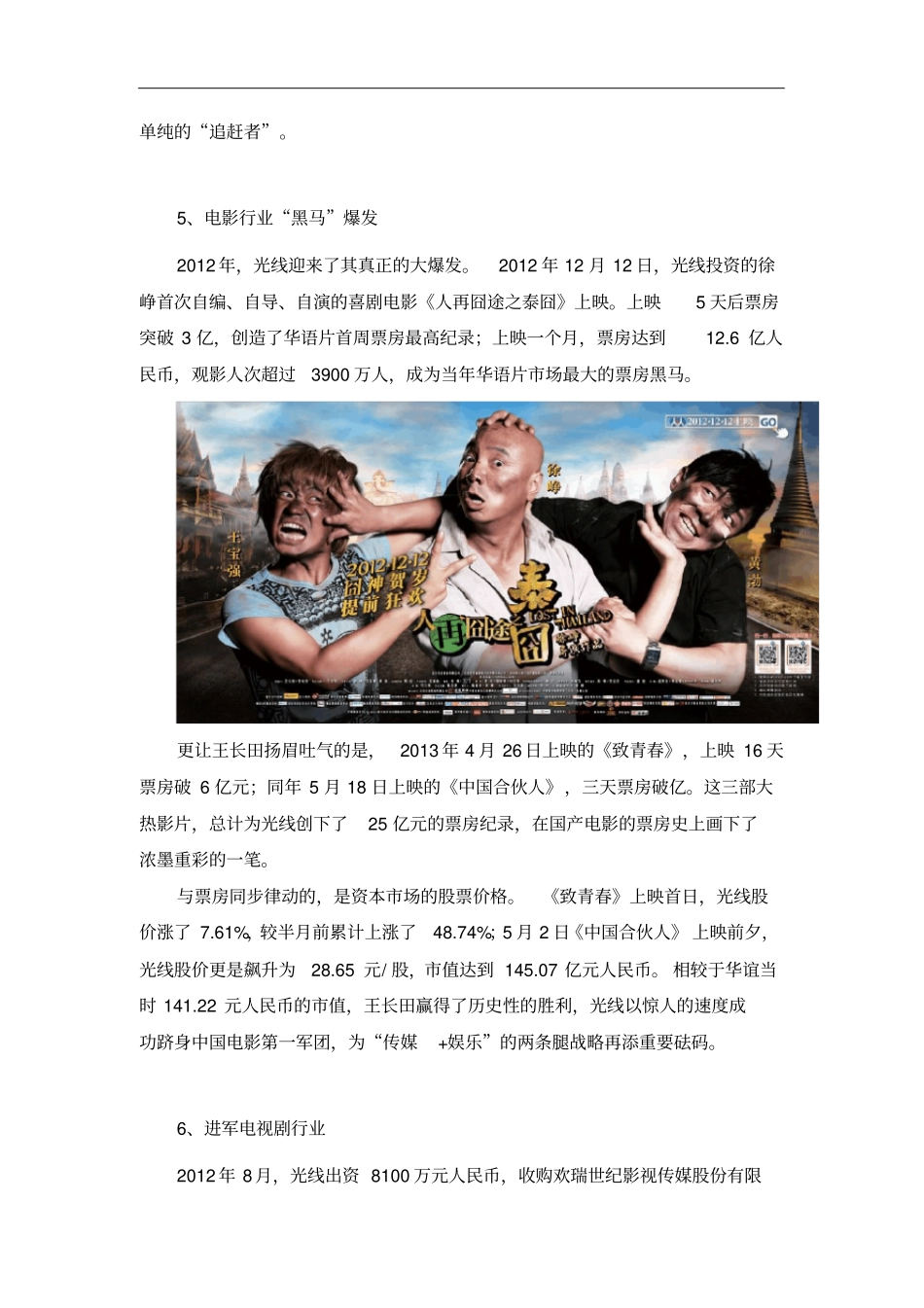

光线传媒公司的发展历程——光线传媒系列研究(一)(一)公司发展历程1、创业前身1988年,王长田从复旦大学新闻系毕业,被分配到全国人大常委会办公厅新闻局,主要负责对外新闻宣传。1989年,王长田放弃“中央级的铁饭碗”,去了刚刚创刊的《中华工商时报》。此后第3年,即1992年,王长田升任市场新闻部副主任,成为报社最为年轻的中层干部。1995年3月,王长田机缘巧合之下加入了北京电视台。他推出的《北京特快》仅仅播出一周,就打进地方台收视率的前三。1997年初,王长田因一期专栏节目“审查未通过”,只得临时改成明星专访,这也是王长田第一次接触娱乐圈。几期节目做下来,王长田发现娱乐圈的人更好打交道,并且“根本不用承担政治风险”。于是1998年,王长田又做出了一个大胆的决定——辞职创业,投身娱乐圈。2、电视节目制作起家1998年10月,光线的前身——“光线电视策划研究中心”在一座由民居楼改建的简易写字楼里正式成立。1999年7月,定调为“冷眼看热闹”的《中国娱乐报道》横空出世。丰富及时的娱乐资讯内容,配合权威客观的报道态度,使节目一炮而红。仅仅3个月,《中国娱乐播报》的平均收视率就超过8%,覆盖了全国60多家省市级电视台。2000年初,《中国娱乐报道》覆盖的电视台数量就超过150家,收视观众达到3.15亿,被称为“娱乐界的新闻联播”。之后,光线陆续推出了包括《音乐风云榜》、《娱乐人物周刊》、《影视风云榜》等王牌节目在内的十几档综艺节目。在王长田的精密布局下,光线成为中国最大的电视节目制作方和发行商。3、转型影视2005年初,因广电总局推出“两台合并”政策,光线的利润空间受到极大挤压,王长田被迫进行战略转型。2005年前后,国内主流院线从1000家一下子陡增到3000多家,电影行业迎来大爆发。记者出身的王长田敏锐地意识到,未来影视行业将大有可为,于是决定带领光线从“报道娱乐界”进入“影视娱乐产业”。可是,当时能保证票房的导演,像冯小刚、张艺谋等已经被几大电影公司瓜分完毕,并且高额的片酬也是王长田负担不起的。于是,王长田把目光对准了香港导演。2006年12月22日,光线发行的第一部电影《伤城》在内地上市,王长田请到的是刘伟强、麦兆辉两位香港导演联合执导,结果仅仅一个月票房就突破了6000万。王长田第一次试水大获成功,这让他信心倍增,开始将光线全面转型为“传媒+娱乐”的商业运营模式。2008年,光线发行的8部电影全部实现盈利,《画皮》的票房更是突破2亿。2009年初,光线投资拍摄了包括《全城戒备》、《花田喜事2010》、《四大名捕》在内的6部影片,均取得不错的口碑和票房。2010年,光线投资、制作和发行的影片已超过10部,总票房更是超过7亿元人民币,占全国总票房比例10%以上。4、上市腾飞2011年8月3日,光线传媒正式登陆A股创业板,在深交所挂牌上市,成为继华谊兄弟(300027.SZ)、华策影视(300133.SZ)之后第三家在内地上市的影视传媒公司。开盘首日,股价即以74元人民币/股报收(发行价为52.5元人民币/股),光线市值升为81.1亿元人民币,而持有公司54.05%股份的王长田,身家则飙升到43亿元人民币,跻身民营电视制作领域首富。自光线上市后,舆论将其与华谊兄弟、华策影视并称为“中国影视传媒业的三驾马车”。但如果单就影视作品的票房而言,王长田在2012年之前似乎都只是单纯的“追赶者”。5、电影行业“黑马”爆发2012年,光线迎来了其真正的大爆发。2012年12月12日,光线投资的徐峥首次自编、自导、自演的喜剧电影《人再囧途之泰囧》上映。上映5天后票房突破3亿,创造了华语片首周票房最高纪录;上映一个月,票房达到12.6亿人民币,观影人次超过3900万人,成为当年华语片市场最大的票房黑马。更让王长田扬眉吐气的是,2013年4月26日上映的《致青春》,上映16天票房破6亿元;同年5月18日上映的《中国合伙人》,三天票房破亿。这三部大热影片,总计为光线创下了25亿元的票房纪录,在国产电影的票房史上画下了浓墨重彩的一笔。与票房同步律动的,是资本市场的股票价格。《致青春》上映首日,光线股价涨了7.61%,较半月前累计上涨了48.74%;5月2日《中国合伙人》上映前夕,光线股价更是飙升为28.65元/股...