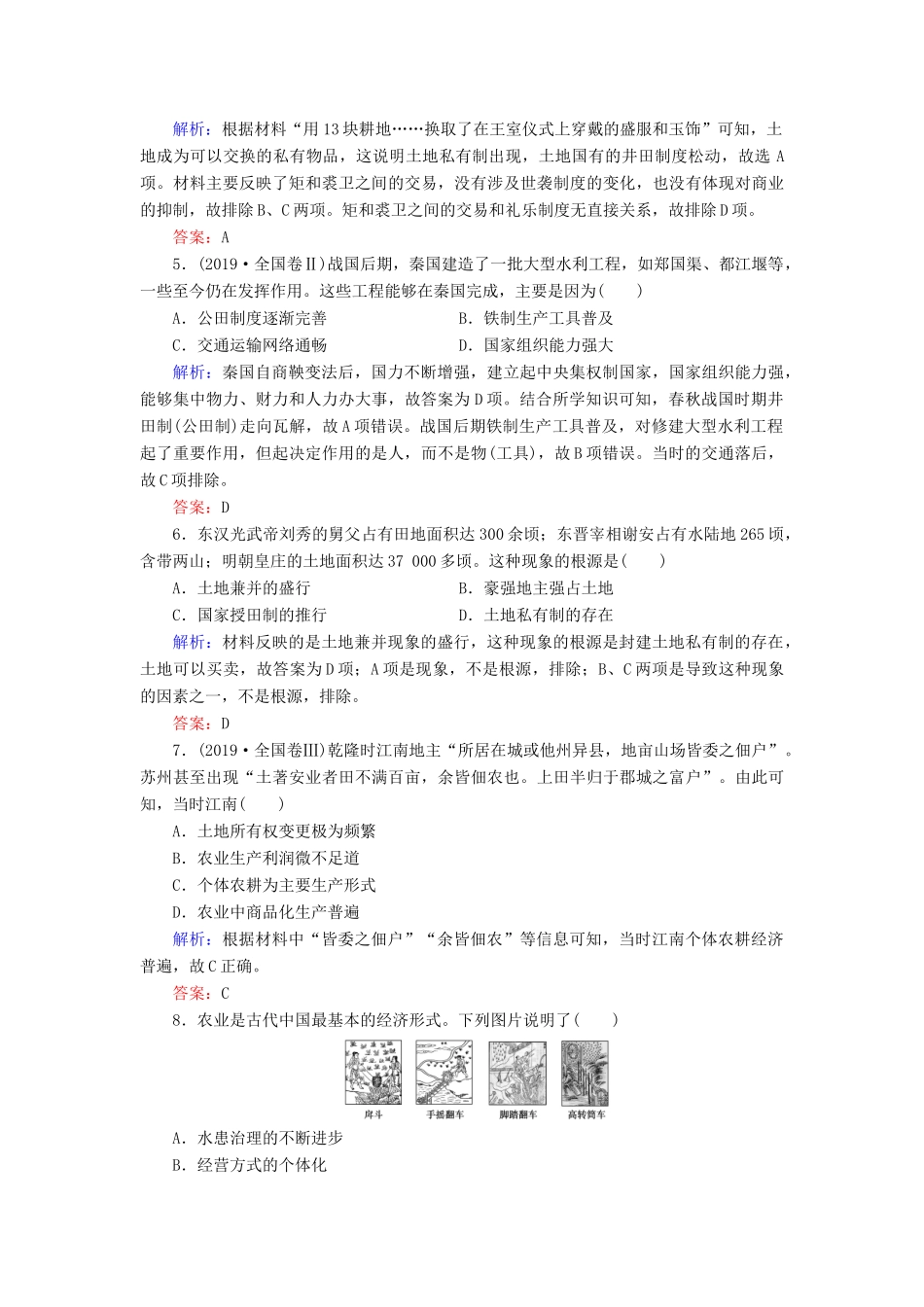

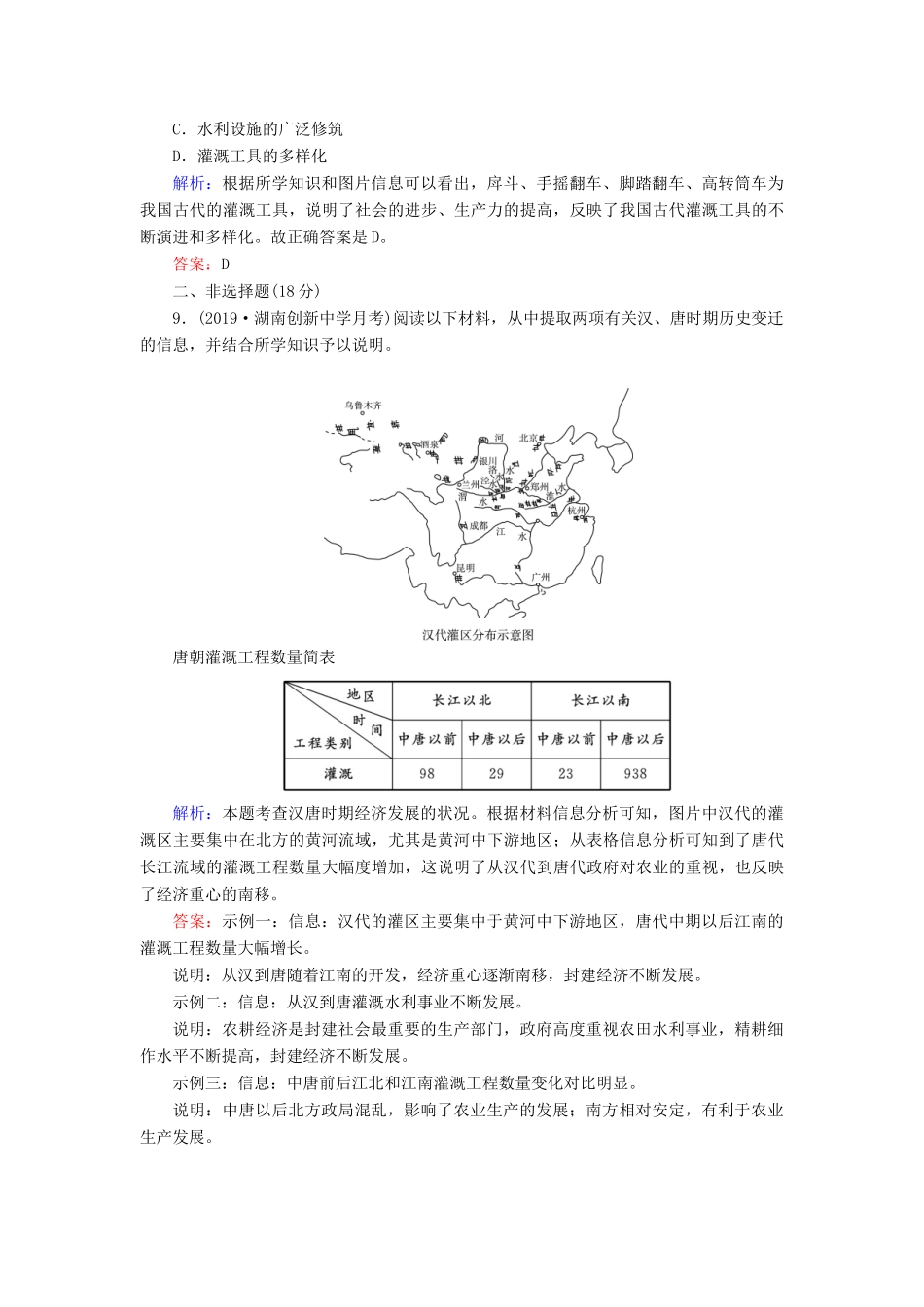

一古代中国的农业经济课时跟踪检测一、选择题(每小题4分,共32分)1.史料记载:“所有土地,唯以刀伐木,纵火焚烧,用竹锥地成眼,点种苞谷。”材料反映的耕作方式是()A.刀耕火种B.个体农耕C.石器锄耕D.铁犁牛耕解析:材料关键信息是“以刀伐木,纵火焚烧”,由此判断这是原始的刀耕火种的耕作方式。答案:A2.如图为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时()A.个体农户的生产劳作状态B.精耕细作农业的不断发展C.土地公有制下的集体劳作D.大地主田庄上的生产情形解析:随着土地的集中,汉代出现了新的农业生产组织形式——田庄,农事图体现的正是汉代大地主的田庄上多人共同劳作的情景,故D项符合题意。个体农户劳动力有限,不会出现农事图中多人共同劳作的情景,故A项错误;农事图体现的是多人共同劳作,无法说明农业生产的精耕细作,故B项错误;汉代不存在土地公有制,故C项错误。答案:D3.(2018·北京卷)南宋年初“中原士民、扶携南渡,不知其几千万人”,南方地区小麦价格暴涨,“农获其利,倍于种稻”,小麦在南方大规模种植,南稻北麦的粮食作物分布格局被打破,对此认识正确的是()①南迁的北方人民对面食的需求推动小麦种植②《农政全书》的刊刻推广了先进的种植技术③稻麦兼种技术的发展为小麦种植提供了条件④曲辕犁开始从北方引入,促进生产效率提高A.①②B.①③C.①④D.②③解析:南宋初期,由于北方战乱,北方人民大量南迁,北方人民喜吃面食,因此推动南方小麦的种植,南宋时期中国经济中心南移完成,南方逐渐形成了稻麦轮作制度,促进了南方小麦的发展,故B项正确;《农政全书》是明代的著作;曲辕犁适用于南方水田的耕作,不是从北方引入的,故A、C、D三项错误。答案:B4.(2019·江苏卷)据青铜器铭文,西周中后期,裘卫因经营手工业获得财富和地位,一位名叫矩的贵族用13块耕地,从裘卫那里换取了在王室仪式上穿戴的盛服和玉饰。这一记载反映了()A.井田制度松动B.世袭制度解体C.抑商政策弱化D.礼乐制度崩坏解析:根据材料“用13块耕地……换取了在王室仪式上穿戴的盛服和玉饰”可知,土地成为可以交换的私有物品,这说明土地私有制出现,土地国有的井田制度松动,故选A项。材料主要反映了矩和裘卫之间的交易,没有涉及世袭制度的变化,也没有体现对商业的抑制,故排除B、C两项。矩和裘卫之间的交易和礼乐制度无直接关系,故排除D项。答案:A5.(2019·全国卷Ⅱ)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为()A.公田制度逐渐完善B.铁制生产工具普及C.交通运输网络通畅D.国家组织能力强大解析:秦国自商鞅变法后,国力不断增强,建立起中央集权制国家,国家组织能力强,能够集中物力、财力和人力办大事,故答案为D项。结合所学知识可知,春秋战国时期井田制(公田制)走向瓦解,故A项错误。战国后期铁制生产工具普及,对修建大型水利工程起了重要作用,但起决定作用的是人,而不是物(工具),故B项错误。当时的交通落后,故C项排除。答案:D6.东汉光武帝刘秀的舅父占有田地面积达300余顷;东晋宰相谢安占有水陆地265顷,含带两山;明朝皇庄的土地面积达37000多顷。这种现象的根源是()A.土地兼并的盛行B.豪强地主强占土地C.国家授田制的推行D.土地私有制的存在解析:材料反映的是土地兼并现象的盛行,这种现象的根源是封建土地私有制的存在,土地可以买卖,故答案为D项;A项是现象,不是根源,排除;B、C两项是导致这种现象的因素之一,不是根源,排除。答案:D7.(2019·全国卷Ⅲ)乾隆时江南地主“所居在城或他州异县,地亩山场皆委之佃户”。苏州甚至出现“土著安业者田不满百亩,余皆佃农也。上田半归于郡城之富户”。由此可知,当时江南()A.土地所有权变更极为频繁B.农业生产利润微不足道C.个体农耕为主要生产形式D.农业中商品化生产普遍解析:根据材料中“皆委之佃户”“余皆佃农”等信息可知,当时江南个体农耕经济普遍,故C正确。答案:C8.农业是古代中国最基本的经济形式。下列图片说明了()A.水患治理的不断进步B.经营方式的个体化C.水利设施...