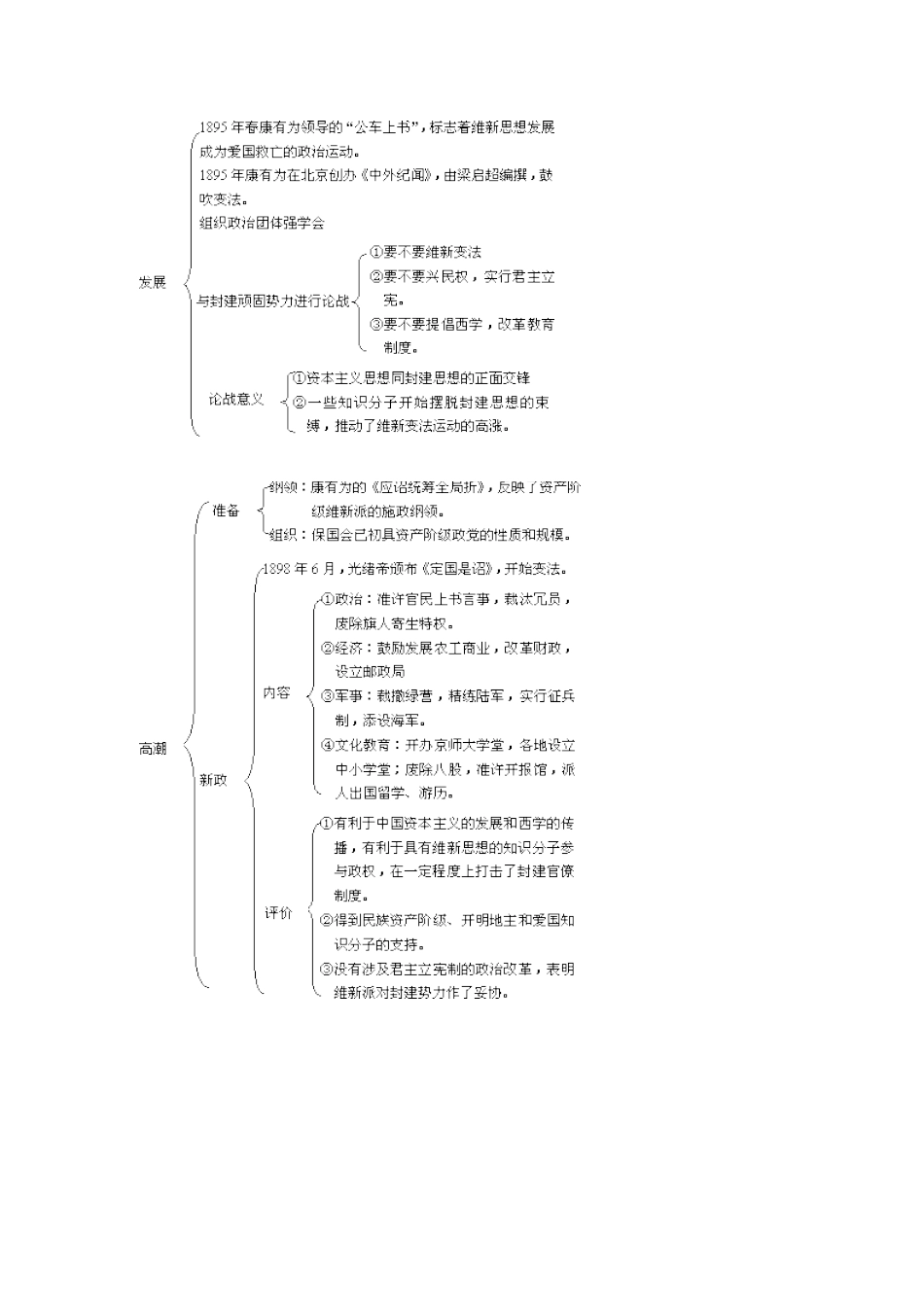

瓜分中国的狂潮和戊戌变法一周强化一、一周知识概述第六节瓜分中国的狂潮第七节戊戌变法二、重难点知识讲解:(一)康、梁维新思想与早期维新思想的联系与区别1、联系:①早期维新思想是康、梁维新思想的基础,即康、梁维新思想是对早期维新思想的继承和发展。②都主张变法:经济上主张振兴工商业,发展资本主义经济;政治上主张学习西方的政治制度,实行君主立宪制;文化上主张学习西方思想文化和科学技术,办新式学校。③都是代表民族资产阶级利益和要求,都是爱国的和进步的。2、区别①早期维新思想只是针对具体问题提出的一些改革主张,没有形成完整的理论。康、梁维新思想不仅提出了具体改革的方案,还为变法提供了理论基础和历史根据,使变法思想形成较完整的理论。②早期维新思想没有付诸行动,康、梁将维新思想与挽救民族危亡结合起来,迅速将其发展为救亡图存的政治运动。(二)把握康有为维新思想的特点1、把西方资本主义政治学说同中国传统的儒家思想相结合,这是他维新思想的特点。2、《新学伪经考》和《孔子改制考》是康有为代表性的宣传维新思想的理论著作。当时古文经学是儒家的正统,是中国封建专制统治的理论基础,是变法的最大障碍。而在《新学伪经考》中,康有为敢于予以否定,宣布是“伪经”,是假货。这是对恪守祖训不可变的封建传统理论的尖锐批判。在《孔子改制考》中,他又把孔子说成是主张变革的先师,打着孔子的旗帜为维新变法思想制造理论根据。这反映了儒家思想在中国的根深蒂固和维新派政治上的软弱,是康有为为了减少变法的阻力而采取的一种策略。3、康有为维新思想的这个特点,既反映了他敢于向封建正统思想大胆挑战的精神,向西方学习,主张变法改革,发展资本主义的强烈愿望;也暴露了他在封建势力面前的软弱。康有为是“跪着造反”的,而且思想上还包含着浓厚的封建色彩。(三)正确评价维新变法运动王韬郑观应1、意义:①维新变法运动是在世界资本主义向帝国主义过渡,中国面临民族危亡之际,为实现救亡图存,变法图强,发展资本主义,而由维新志士毅然发动的资产阶级性质的改良运动。变动的目标是救亡图存,发展资本主义,这深刻触及了反帝反封建、追求民族独立富强的社会主题,是爱国和进步的。变法虽然采取自上而下的改良手段,但企图实现的是与封建制度根本不同的资本主义。②变法推动了人们的思想解放,促进了中华民族的觉醒。维新派在运动中同封建顽固派展开论战,是资产阶级第一次与地主阶级的正面交锋,论战内容直接触及封建制度,使人们逐渐摆脱封建思想束缚,推动了维新变法运动的高涨。与之相比,洋务派与顽固派论战是地主阶级内部的分歧,内容不触及封建制度。因此,维新派进行的论战不仅是资产阶级思想的启蒙,还是中国近代史第一次思想解放的潮流。2、失败原因:①封建顽固派上层的破坏和镇压以及中下层的托词抗命是变法失败的客观原因。以慈禧为首的封建顽固势力不仅控制着完整、严密的国家机器,而且还有传统的封建思想作精神支柱,封建势力异常顽固强大。②维新派的软弱和局限性是失败的主观原因。软弱的根源是民族资本主义经济基础薄弱和资产阶级上层与中外反动势力联系密切,妥协性最强。软弱表现是既要救亡但又对帝国主义抱有幻想;要发展资本主义但又靠封建政府和皇帝进行改良,反对革命;既要兴民权但又认为“民智未开”脱离群众。整体而言,实践要比理论软弱得多。③中国资本主义发展水平很低,经济基础还很薄弱,资产阶级力量弱小。薄弱的资本主义经济基础,难以改造以封建基础为依托的强大的封建上层建筑,资产阶级力量不足以同封建势力抗衡,这是变法失败的根本原因。④帝国主义在亚洲集中力量侵略中国,对华大量输出商品和资本,不允许中国发展资本主义,这是变法失败的外部原因。3、总之,维新变法是中国资产阶级的一次探索和抗争,是一次思想解放运动,是一场爱国救亡的政治运动,也是清朝政府内部帝党和后党的夺权斗争。4、惨痛的教训和启示:只有用武装斗争的手段推翻腐败的清政府,中国才有富强有希望。(四)重要概念阐释1、商品输出自由竞争资本主义的基本经济特征之一随着资本主义的发展,国内市场日益不能...