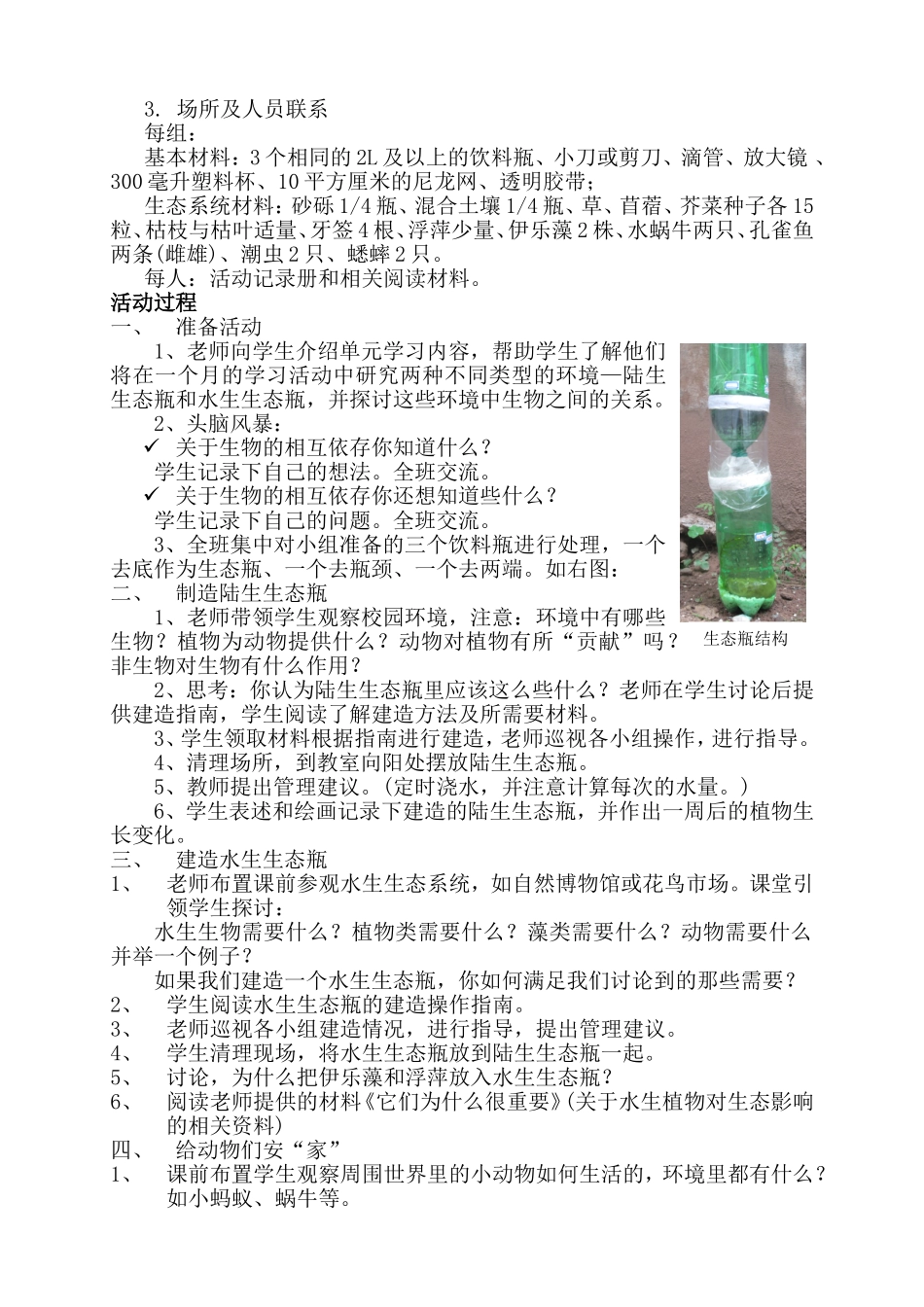

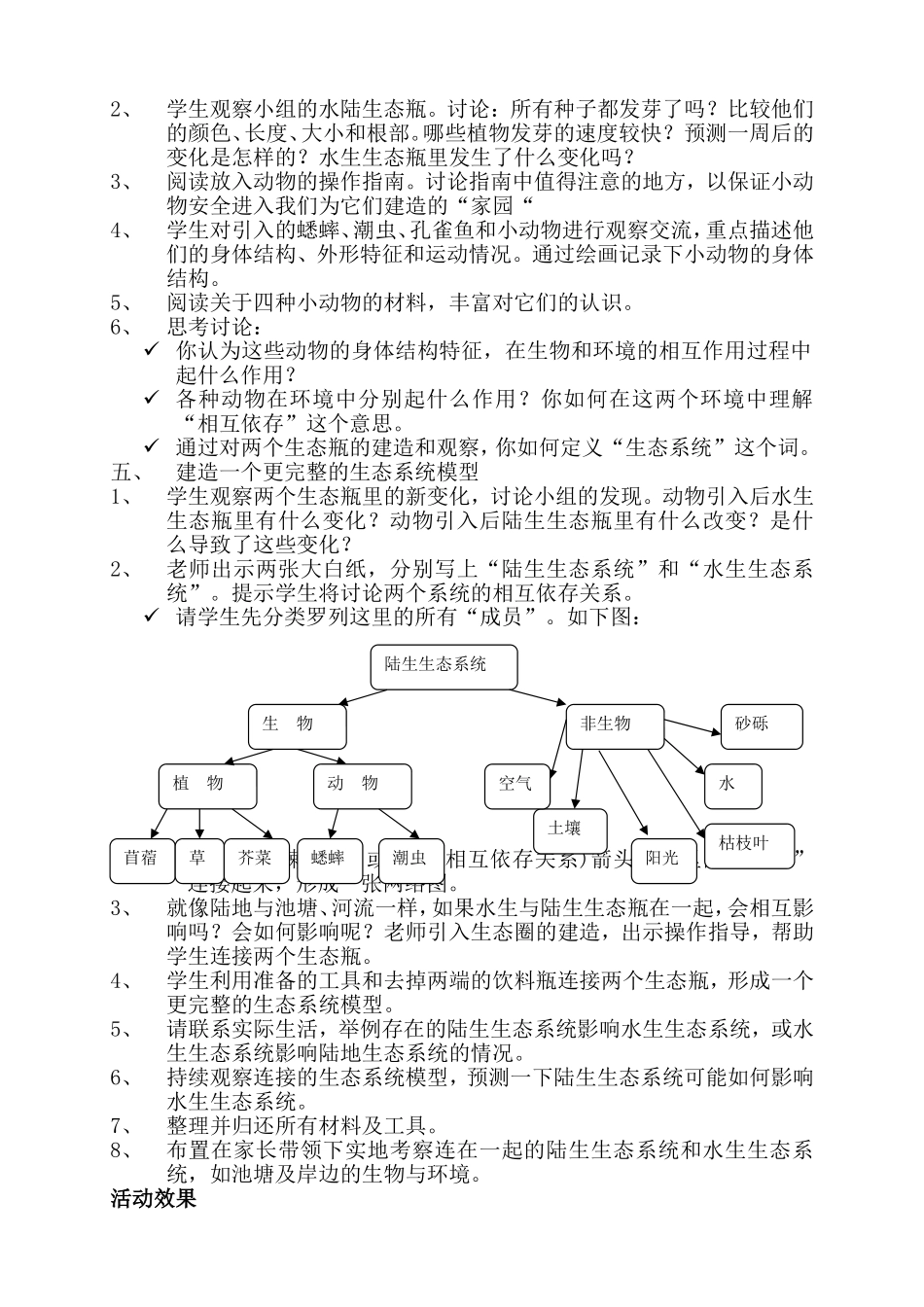

建立一个生态圈模型--在实验中理解生物间的相互作用到五年级,大多数学生对周围世界的复杂性以及环境中生物和非生物之间的关系越来越感到好奇。如何帮助学生理解生物及其与环境之间的相互作用,生命系统内部及生命系统之间的相互作用,建立科学的生态系统概念,科学教学需要作出探索。活动名称建立一个生态圈参加群体重庆市北碚区朝阳小学2012级1班学生指导教师李健教育(活动)形式课堂教学合作馆校及部门重庆市环保局重庆市自然博物馆重庆市北碚区朝阳小学教育(活动)设计思路在我们生活的地球上没有一种生物能够独立生存。每一种生物,包括我们人类都生活在一个由生物和非生物组成的群体中,这个群体被称之为生态系统。生态系统里的生物中多种多样的,是相系联系的。建立一个生态圈活动旨在帮助学生理解各种生物之间及生物与环境之间相互联系的关系网。本活动主要的探究方法为建立模型,通过建造模型、对模型组成要素的长时间观察、讨论和阅读相关读物,对生物及其赖以生态的条件能够越来越敏感。建立模型是研究系统的重要手段和前提,是科学实验研究中重要且基本的一种方法,用来表征事物并获得对事物本身的理解,从而建立现实世界的模型。本活动中,学生将把一个陆生生态群和一个水生生态群连接起来,创造出一个生态系统模型,这个模型里有生物和非生物。在活动过程中,学生观察每种生物的变化,了解相互影响,理解生物之间及其环境之间的相互作用。教育(活动)内容建立并观察生态圈模型,观察、讨论和阅读相关生态系统的读物教育(活动)形式课堂教学:建立模型、班级讨论、阅读学生群体重庆市北碚区朝阳小学2012级1班学生资源条件1.建立生态圈模型的相关材料。(根据活动设计者积累的经验从学校、市场和学生三方面结合实现材料准备)2.相关阅读材料及视频。(学校实施小学科学课程资源中收集)3.生态系统参观场所(自然博物馆及市场水族馆等)和人员(科学家或专业人员)前期准备1.工具和材料准备2.匹配的资料收集3.场所及人员联系每组:基本材料:3个相同的2L及以上的饮料瓶、小刀或剪刀、滴管、放大镜、300毫升塑料杯、10平方厘米的尼龙网、透明胶带;生态系统材料:砂砾1/4瓶、混合土壤1/4瓶、草、苜蓿、芥菜种子各15粒、枯枝与枯叶适量、牙签4根、浮萍少量、伊乐藻2株、水蜗牛两只、孔雀鱼两条(雌雄)、潮虫2只、蟋蟀2只。每人:活动记录册和相关阅读材料。活动过程一、准备活动1、老师向学生介绍单元学习内容,帮助学生了解他们将在一个月的学习活动中研究两种不同类型的环境—陆生生态瓶和水生生态瓶,并探讨这些环境中生物之间的关系。2、头脑风暴:关于生物的相互依存你知道什么?学生记录下自己的想法。全班交流。关于生物的相互依存你还想知道些什么?学生记录下自己的问题。全班交流。3、全班集中对小组准备的三个饮料瓶进行处理,一个去底作为生态瓶、一个去瓶颈、一个去两端。如右图:二、制造陆生生态瓶1、老师带领学生观察校园环境,注意:环境中有哪些生物?植物为动物提供什么?动物对植物有所“贡献”吗?非生物对生物有什么作用?2、思考:你认为陆生生态瓶里应该这么些什么?老师在学生讨论后提供建造指南,学生阅读了解建造方法及所需要材料。3、学生领取材料根据指南进行建造,老师巡视各小组操作,进行指导。4、清理场所,到教室向阳处摆放陆生生态瓶。5、教师提出管理建议。(定时浇水,并注意计算每次的水量。)6、学生表述和绘画记录下建造的陆生生态瓶,并作出一周后的植物生长变化。三、建造水生生态瓶1、老师布置课前参观水生生态系统,如自然博物馆或花鸟市场。课堂引领学生探讨:水生生物需要什么?植物类需要什么?藻类需要什么?动物需要什么并举一个例子?如果我们建造一个水生生态瓶,你如何满足我们讨论到的那些需要?2、学生阅读水生生态瓶的建造操作指南。3、老师巡视各小组建造情况,进行指导,提出管理建议。4、学生清理现场,将水生生态瓶放到陆生生态瓶一起。5、讨论,为什么把伊乐藻和浮萍放入水生生态瓶?6、阅读老师提供的材料《它们为什么很重要》(关于水生植物对生态影响的相关资料)四、给动物们安“家”1、课前布置学生观察...