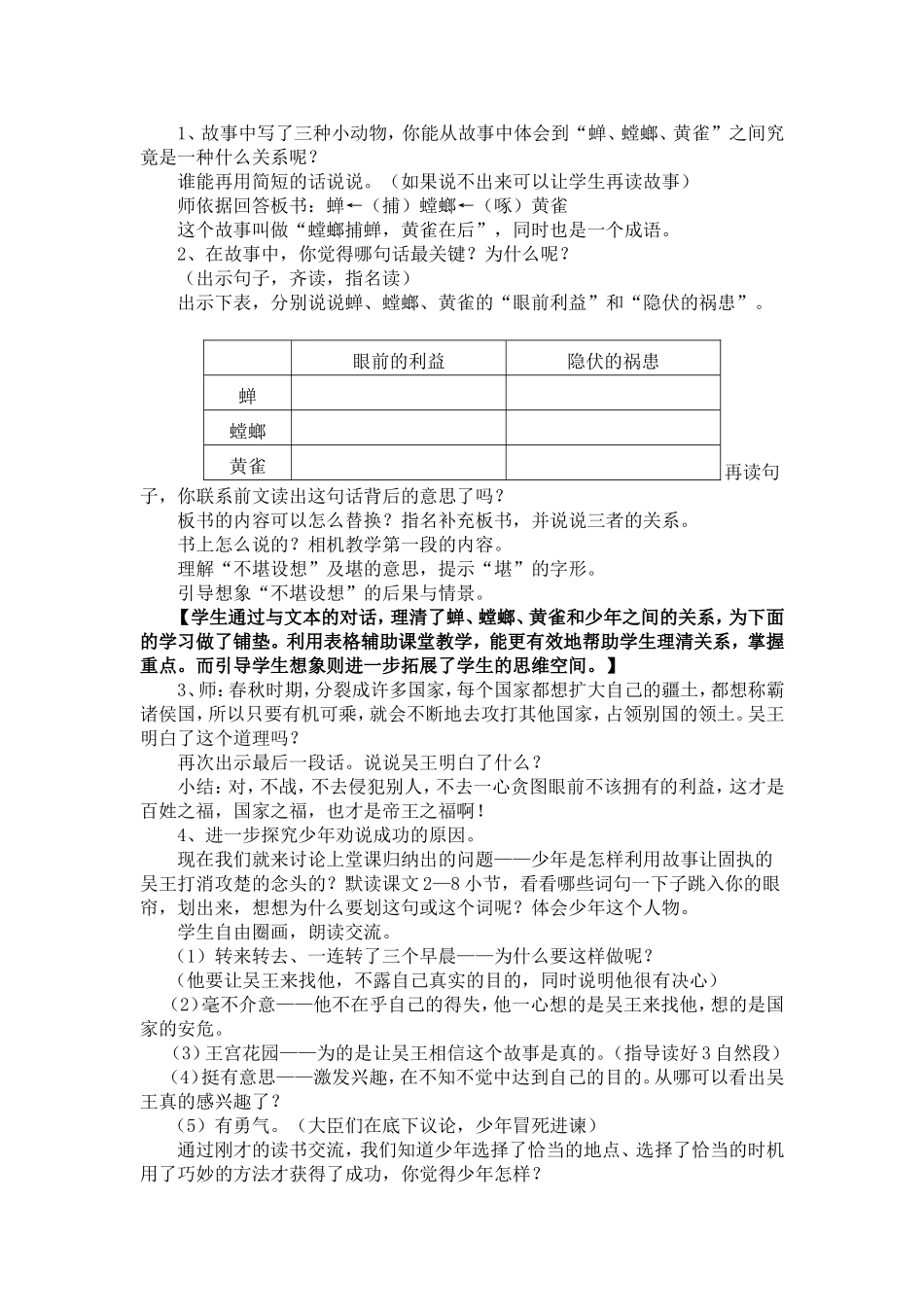

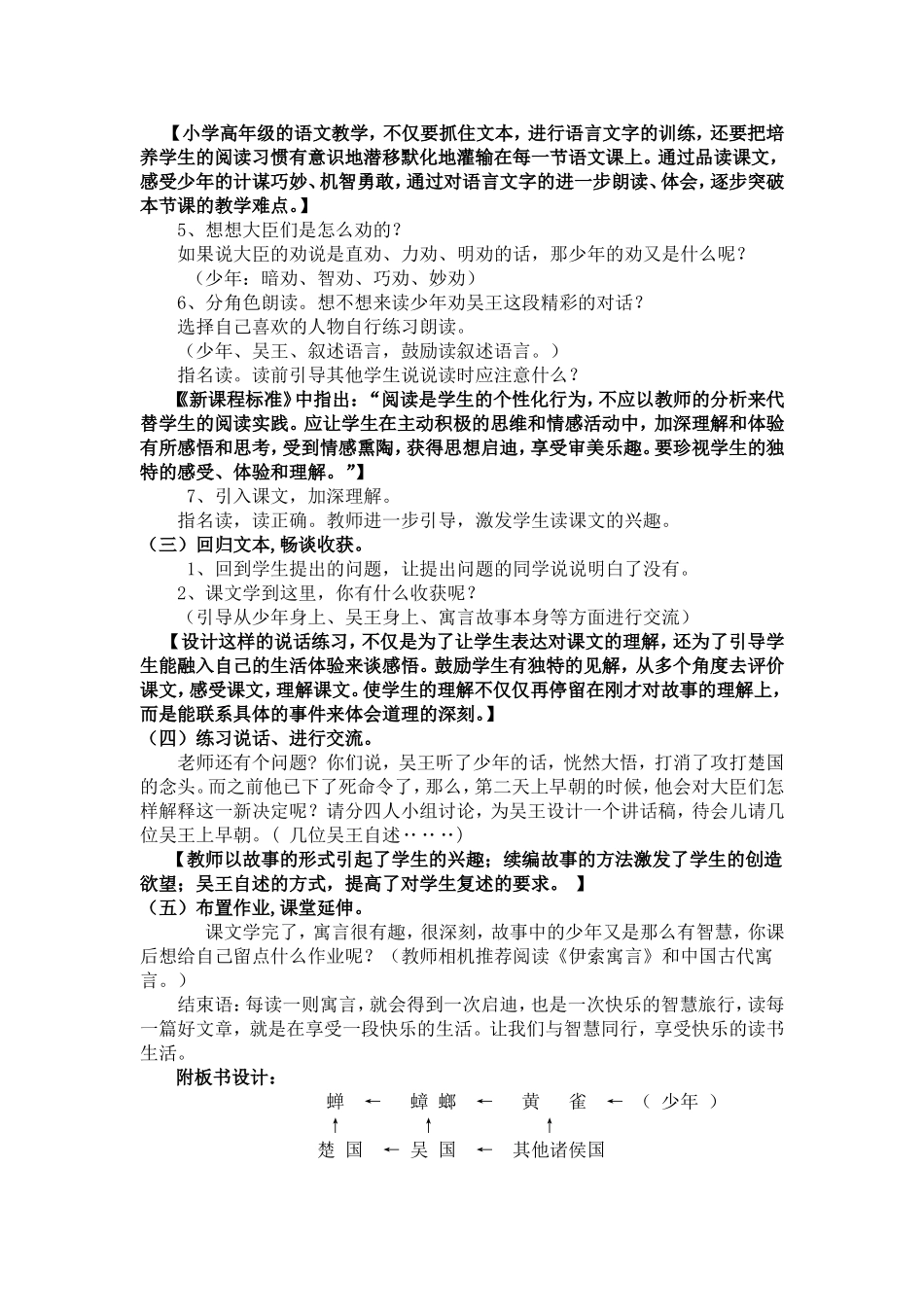

《螳螂捕蝉》(第二课时):一、设计思路:指导思想:课堂是语文学习的主渠道、主阵地,而教师是学习活动的组织者和引导者,教师自身对文本钻研的程度直接影响到课堂教学的效果。教师只有认真钻研教材,领悟教材的精髓,以文本为依托精心设计教学方案,才能帮助学生全面提高语文素养。教材分析:本篇课文是一篇寓言故事,讲的是一位侍奉吴王的少年以“螳螂捕蝉,黄雀在后”的故事,劝诫吴王一心想得到眼前的利益,却顾不到身后所隐伏的祸患是危险的。本篇文章以“准备攻楚→少年巧劝→打消念头”分为三个部分,生动有趣、前后呼应、结构鲜明、寓意深刻。学情分析:对于寓言故事,学生都比较熟悉。可学生一般只注意故事情节,却把握不住文中所隐藏的道理。所以,在教学中要引导学生抓住揭示寓意的语句,围绕形象生动的故事,理清“蝉、螳螂、黄雀、少年”以及“楚国、吴王、其他诸侯国”几者之间的内在关联,研讨“眼前的利益”和“隐伏的祸患”,其中所蕴藏的道理,从而理解课文,感悟课文告诉人们的深刻寓意。设计理念:本文结构紧凑,简单的故事中蕴藏着深刻的寓意。在本课教学设计中,一是体现研究性学习,让学生自己提问,自己解决问题;二是突出合作学习学生对故事的分角色对话及复述等,都以小组合作形式进行;三是倡导个性学习学生可以选择自己喜欢的方式来畅谈学习收获。在整个教学过程中,教师以生为本,循序渐进,通过自主、合作、探究的学习方式进行交流、展示,教师不作过多的讲解、分析,让学生读中悟、悟中学,学中表达。二、教学目标:1、认知目标:理解“蝉、螳螂、黄雀,它们都一心想得到眼前的利益,却没有顾到自己身后正隐伏着祸患”这句话的深刻含义,明白吴王为什么打消攻打楚国的念头?2、能力目标:有感情朗读课文,能选择自己喜欢的方式创造性地复述课文。3、情感目标:领悟不能只看重眼前利益而忽视身后隐患的道理,知道劝谏别人应注重方式方法。三、教学重点:1、理解“蝉、螳螂、黄雀,它们都一心想得到眼前的利益,却没有顾到自己身后正隐伏着祸患”,体会少年是如何让吴王打消攻打楚国的念头的。2、通过对课文语言文字的朗读体会,了解吴王为什么会听了少年的话,同时体会少年的计谋巧妙在哪里。四、教学难点:能深刻领会课文内容,进而联系实际,了解实践中的“螳螂捕蝉”现象。五、教学准备:让学生课前、课后收集有关成语故事;制作相关课件。六、教学过程:(一)谈话导入,激发兴趣。上节课我们初读了课文,了解了少年所讲的故事,这堂课我们继续通过读书与思考去探讨我们自己提出的问题。(二)细嚼慢咽,消化课文。1、故事中写了三种小动物,你能从故事中体会到“蝉、螳螂、黄雀”之间究竟是一种什么关系呢?谁能再用简短的话说说。(如果说不出来可以让学生再读故事)师依据回答板书:蝉←(捕)螳螂←(啄)黄雀这个故事叫做“螳螂捕蝉,黄雀在后”,同时也是一个成语。2、在故事中,你觉得哪句话最关键?为什么呢?(出示句子,齐读,指名读)出示下表,分别说说蝉、螳螂、黄雀的“眼前利益”和“隐伏的祸患”。再读句子,你联系前文读出这句话背后的意思了吗?板书的内容可以怎么替换?指名补充板书,并说说三者的关系。书上怎么说的?相机教学第一段的内容。理解“不堪设想”及堪的意思,提示“堪”的字形。引导想象“不堪设想”的后果与情景。【学生通过与文本的对话,理清了蝉、螳螂、黄雀和少年之间的关系,为下面的学习做了铺垫。利用表格辅助课堂教学,能更有效地帮助学生理清关系,掌握重点。而引导学生想象则进一步拓展了学生的思维空间。】3、师:春秋时期,分裂成许多国家,每个国家都想扩大自己的疆土,都想称霸诸侯国,所以只要有机可乘,就会不断地去攻打其他国家,占领别国的领土。吴王明白了这个道理吗?再次出示最后一段话。说说吴王明白了什么?小结:对,不战,不去侵犯别人,不去一心贪图眼前不该拥有的利益,这才是百姓之福,国家之福,也才是帝王之福啊!4、进一步探究少年劝说成功的原因。现在我们就来讨论上堂课归纳出的问题——少年是怎样利用故事让固执的吴王打消攻楚的念头的?默读课文2—8小节,看看哪些词句一下...