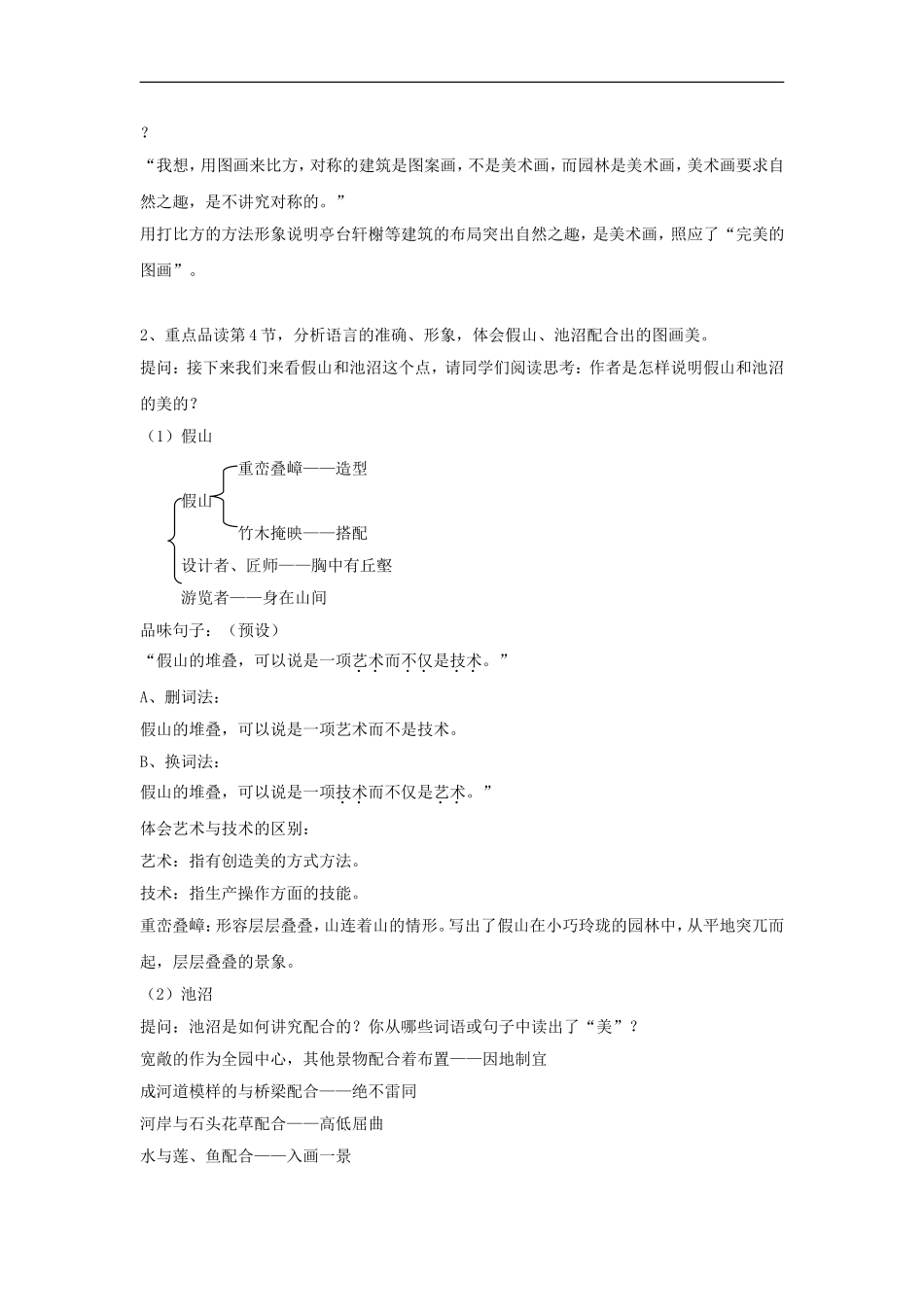

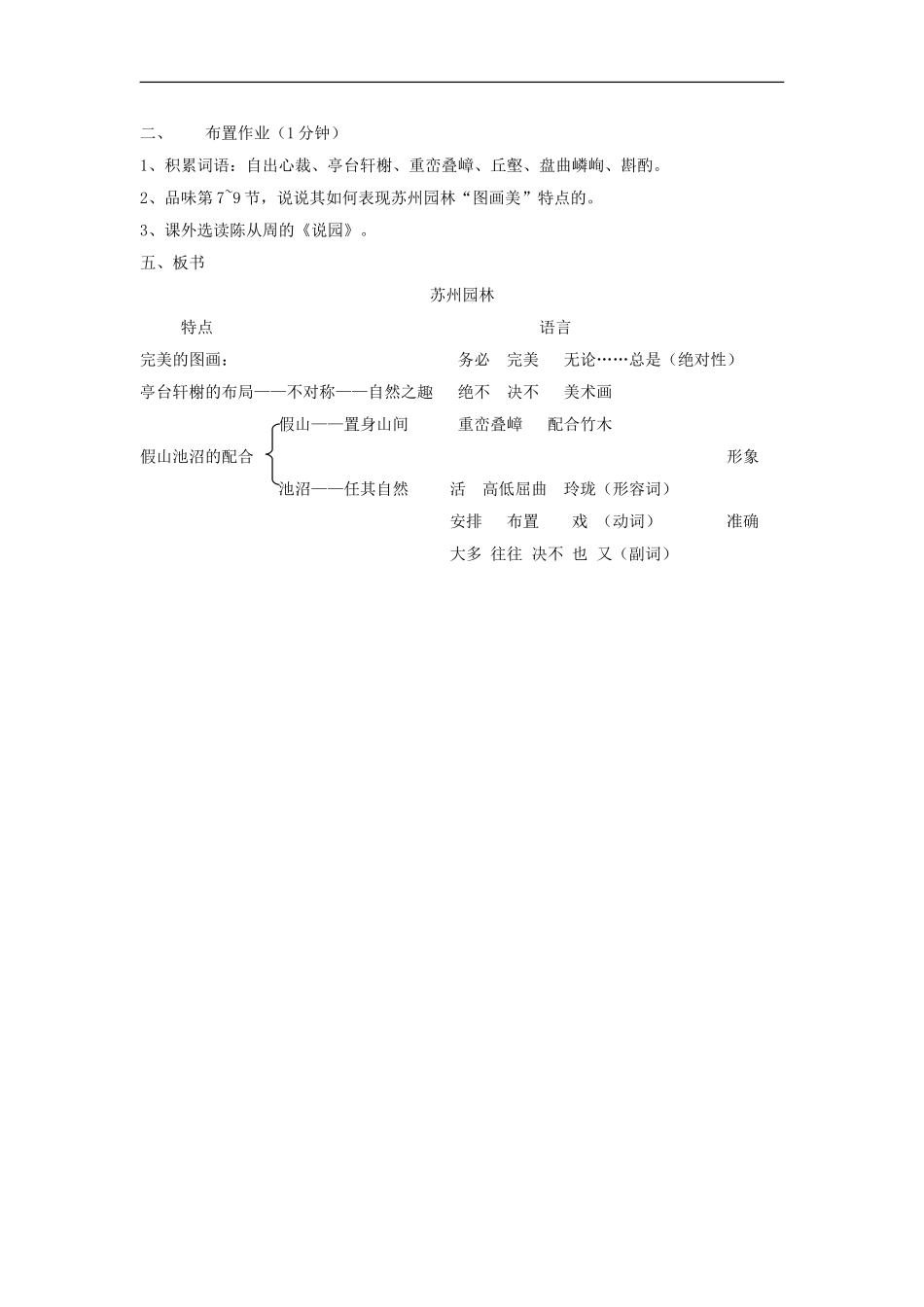

?“我想,用图画来比方,对称的建筑是图案画,不是美术画,而园林是美术画,美术画要求自然之趣,是不讲究对称的。”用打比方的方法形象说明亭台轩榭等建筑的布局突出自然之趣,是美术画,照应了“完美的图画”。2、重点品读第4节,分析语言的准确、形象,体会假山、池沼配合出的图画美。提问:接下来我们来看假山和池沼这个点,请同学们阅读思考:作者是怎样说明假山和池沼的美的?(1)假山重峦叠嶂——造型假山竹木掩映——搭配设计者、匠师——胸中有丘壑游览者——身在山间品味句子:(预设)“假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。”A、删词法:假山的堆叠,可以说是一项艺术而不是技术。B、换词法:假山的堆叠,可以说是一项技术而不仅是艺术。”体会艺术与技术的区别:艺术:指有创造美的方式方法。技术:指生产操作方面的技能。重峦叠嶂:形容层层叠叠,山连着山的情形。写出了假山在小巧玲珑的园林中,从平地突兀而起,层层叠叠的景象。(2)池沼提问:池沼是如何讲究配合的?你从哪些词语或句子中读出了“美”?宽敞的作为全园中心,其他景物配合着布置——因地制宜成河道模样的与桥梁配合——绝不雷同河岸与石头花草配合——高低屈曲水与莲、鱼配合——入画一景品味词句:预设示例:1、至于池沼,大多引用活水。大多:不排除少数例外,更增加语言的准确性。活:让池沼增添了一份灵动,生机。2、“如安排两座以上的桥梁,那就一座一个样,决不雷同”安排:动词,强调设计感,说明这桥梁不仅为了实用,还为了美观。决不雷同:坚决不。十分肯定的语气,强调了桥梁的富于变化,也是为了避免对称,更增其美感。3、高低屈曲:写出了石岸高低起伏、曲折回环的走式,符合苏州园林追求自然之趣的设计目的,显得灵动、富于变化。4、“还在那儿布置几块玲珑的石头,或者种些花草”玲珑:表现了湖石小巧秀美的特点。布置:说明是有意为之,写出了设计者的匠心。5、鱼戏莲叶间:引用诗句,一个“戏”字将鱼儿那种调皮、玩耍、游戏的神韵、灵气都写出来了,表现出一种动态美,让人不由得联想到“似与游者相乐”的快乐情景。6、“又是入画的一景”:一个“又”字强调这是许许多多画中的一幅,“入画的一景”说明本已在画中,这是其中一景,再次照应第二段中心句。小结:这些安排,体现了设计者和匠师们的因地制宜,别出心裁,使得苏州园林中的假山与池沼虽出自人工,却能宛如天成,让人忘却身在城市,有置身山间的感觉,这也正是园林中的山水所追求的境界。3、分组品读第5、6段,抓住关键词句,体会作者是如何表现其图画美的。重点分析“隔而未隔,界而未界”:因其隔、界,便不能一眼望穿,便有曲折之感,显得含蓄蕴藉,勾起人无限的遐想;又因其未隔,未界,便能灵气贯通,给人一种“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”的豁然开朗的惊奇感。而这一切,都是“着眼于画意”。一、课堂小结:(2分钟)作者在文末提到的陈从周教授是一位中国古典园林艺术家,他曾说,“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”。叶圣陶先生这篇《苏州园林》不仅层次清晰,而且语言质朴、准确,同时又不失生动形象,时时让人产生丰富的联想,向我们展示了苏州园林在各个点上都是一幅完美的图画的特点。它不仅仅是建筑上的艺术,不仅仅是人创设优美和谐的自然生态环境的艺术,更是融合了诸多中国传统审美理论和艺术理论的结晶。二、布置作业(1分钟)1、积累词语:自出心裁、亭台轩榭、重峦叠嶂、丘壑、盘曲嶙峋、斟酌。2、品味第7~9节,说说其如何表现苏州园林“图画美”特点的。3、课外选读陈从周的《说园》。五、板书苏州园林特点语言完美的图画:务必完美无论……总是(绝对性)亭台轩榭的布局——不对称——自然之趣绝不决不美术画假山——置身山间重峦叠嶂配合竹木假山池沼的配合形象池沼——任其自然活高低屈曲玲珑(形容词)安排布置戏(动词)准确大多往往决不也又(副词)