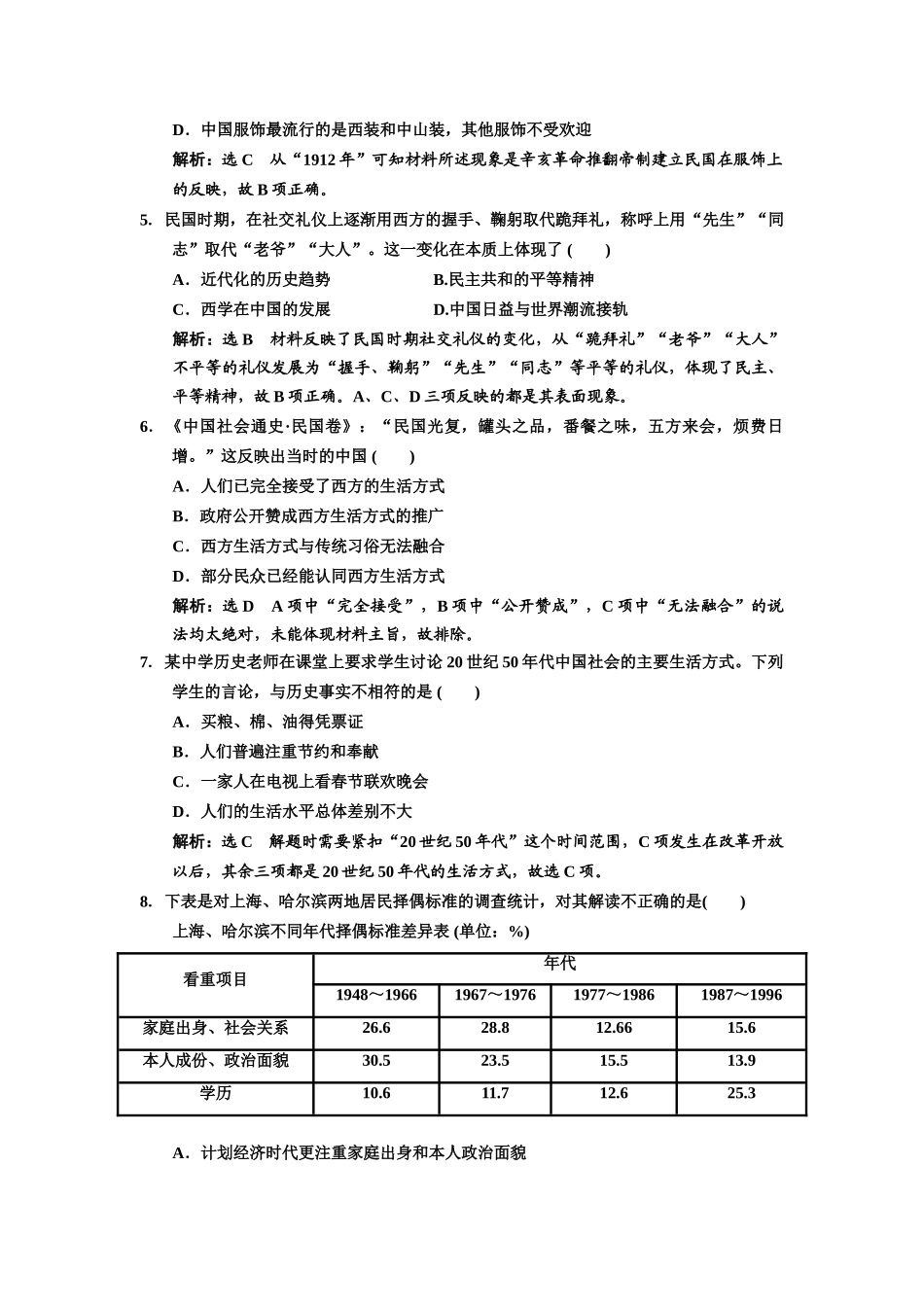

课时跟踪检测(十四)物质生活与习俗的变迁一、选择题(每小题4分,共32分)1.从清初的“剃发令”到太平天国时的“蓄发令”,再到辛亥之后的“剪辫易服”,对头发苛求的背后是复杂而隐晦的历史在流动。影响近代国人头发命运的因素有()①政治统治②反清斗争③西学东渐④民族政策A.①②④B.①③④C.②③④D.①②③④解析:选D“剃发令”是清初满族贵族入主中原的政治统治和民族政策;“蓄发令”是太平天国反清斗争的需要;辛亥之后的“剪辫易服”是西学东渐的影响,故选D项。2.1902年,天津《大公报》刊登了一则征婚广告,要求女子:一不能缠足,二要通晓中西学术,三要“聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗”。这则广告反映了()①开明人士推崇西式婚礼②反对缠足的主张已经提出③女子已普遍获得教育权利④辛亥革命推动了婚俗变革A.①②B.①③C.②④D.③④解析:选A根据题干材料的信息“要求女子:一不能缠足,二要通晓中西学术,三要‘聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗’”可以获得这一时期有人推崇西方婚礼以及反对缠足的主张。③表述不符合史实;辛亥革命爆发于1911年,时间与题干不符合。故A项正确。3.上海石库门住宅(如右图)脱胎于中国传统的四合院。近代洋场风情的现代化生活,使庭院式大家庭传统生活模式被打破,取而代之的是适合单身移民和小家庭居住的石库门文化。综上所述,石库门的出现反映了()①近代中国建筑的完全欧化②近代中国生活模式的转型③近代中西文化的交融④近代中国社会的转型A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④解析:选B题干中“上海石库门住宅脱胎于中国传统的四合院”,所以①表述错误,排除含有①的选项。4.1912年9月8日《申报》称“西装冬装,汉装满装,应有尽有庞杂至不可名状”。对此理解较为准确的是()A.20世纪初中国的服饰种类繁多,应有尽有B.辛亥革命导致中国人着装混乱,没有统一标准C.辛亥革命促使中国社会转型加剧,从穿着打扮可见一斑D.中国服饰最流行的是西装和中山装,其他服饰不受欢迎解析:选C从“1912年”可知材料所述现象是辛亥革命推翻帝制建立民国在服饰上的反映,故B项正确。5.民国时期,在社交礼仪上逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼,称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”。这一变化在本质上体现了()A.近代化的历史趋势B.民主共和的平等精神C.西学在中国的发展D.中国日益与世界潮流接轨解析:选B材料反映了民国时期社交礼仪的变化,从“跪拜礼”“老爷”“大人”不平等的礼仪发展为“握手、鞠躬”“先生”“同志”等平等的礼仪,体现了民主、平等精神,故B项正确。A、C、D三项反映的都是其表面现象。6.《中国社会通史·民国卷》:“民国光复,罐头之品,番餐之味,五方来会,烦费日增。”这反映出当时的中国()A.人们已完全接受了西方的生活方式B.政府公开赞成西方生活方式的推广C.西方生活方式与传统习俗无法融合D.部分民众已经能认同西方生活方式解析:选DA项中“完全接受”,B项中“公开赞成”,C项中“无法融合”的说法均太绝对,未能体现材料主旨,故排除。7.某中学历史老师在课堂上要求学生讨论20世纪50年代中国社会的主要生活方式。下列学生的言论,与历史事实不相符的是()A.买粮、棉、油得凭票证B.人们普遍注重节约和奉献C.一家人在电视上看春节联欢晚会D.人们的生活水平总体差别不大解析:选C解题时需要紧扣“20世纪50年代”这个时间范围,C项发生在改革开放以后,其余三项都是20世纪50年代的生活方式,故选C项。8.下表是对上海、哈尔滨两地居民择偶标准的调查统计,对其解读不正确的是()上海、哈尔滨不同年代择偶标准差异表(单位:%)看重项目年代1948~19661967~19761977~19861987~1996家庭出身、社会关系26.628.812.6615.6本人成份、政治面貌30.523.515.513.9学历10.611.712.625.3A.计划经济时代更注重家庭出身和本人政治面貌B.改革开放以来人们更注重个人能力和文化水平C.婚姻观念很大程度上受社会政治和经济影响D.新中国成立后西方思想文化深深影响婚姻习俗解析:选D依据所学分析题干内容可知,A、B、C三项的表述均属于对材料的正确解读;联系所学知...