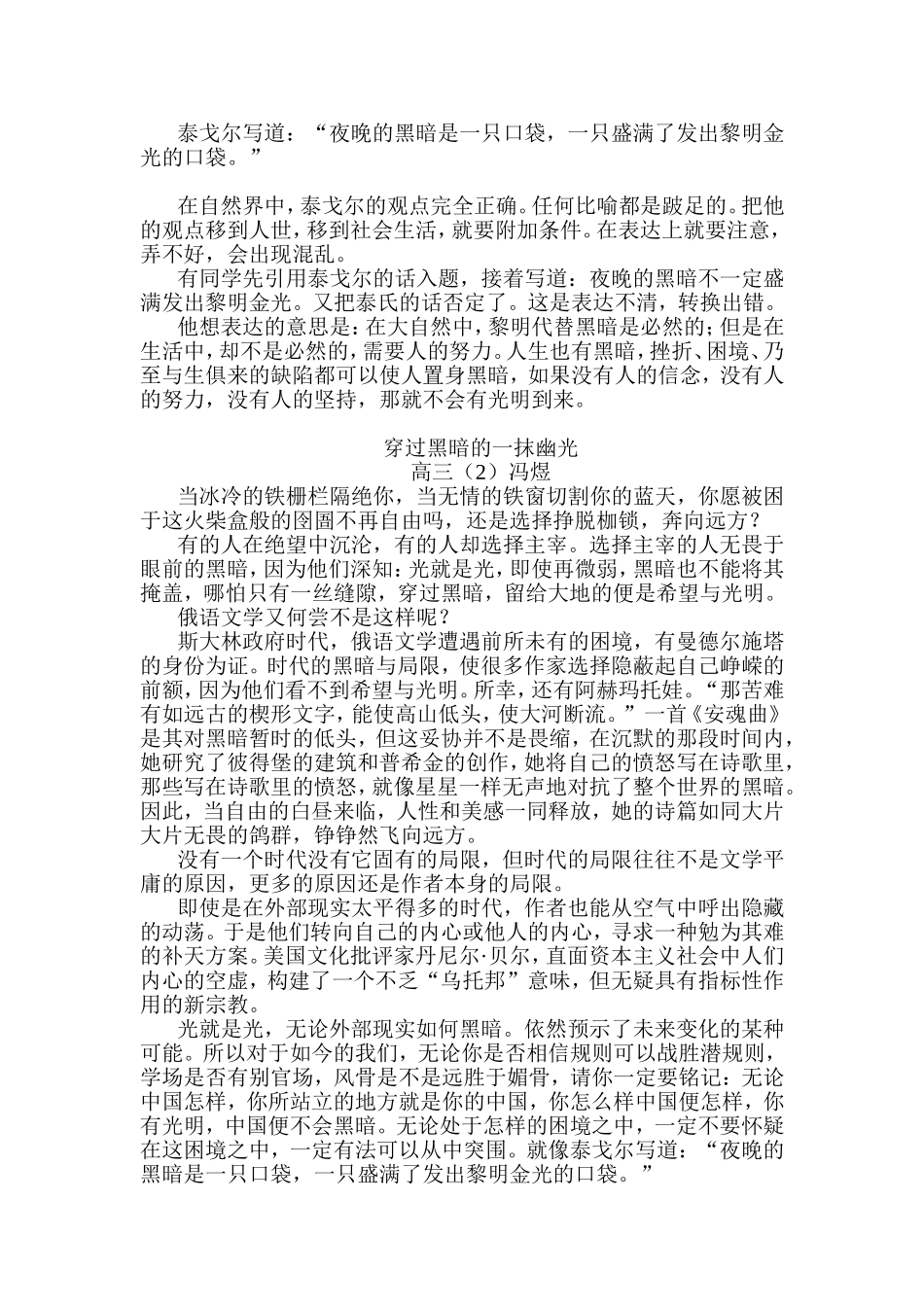

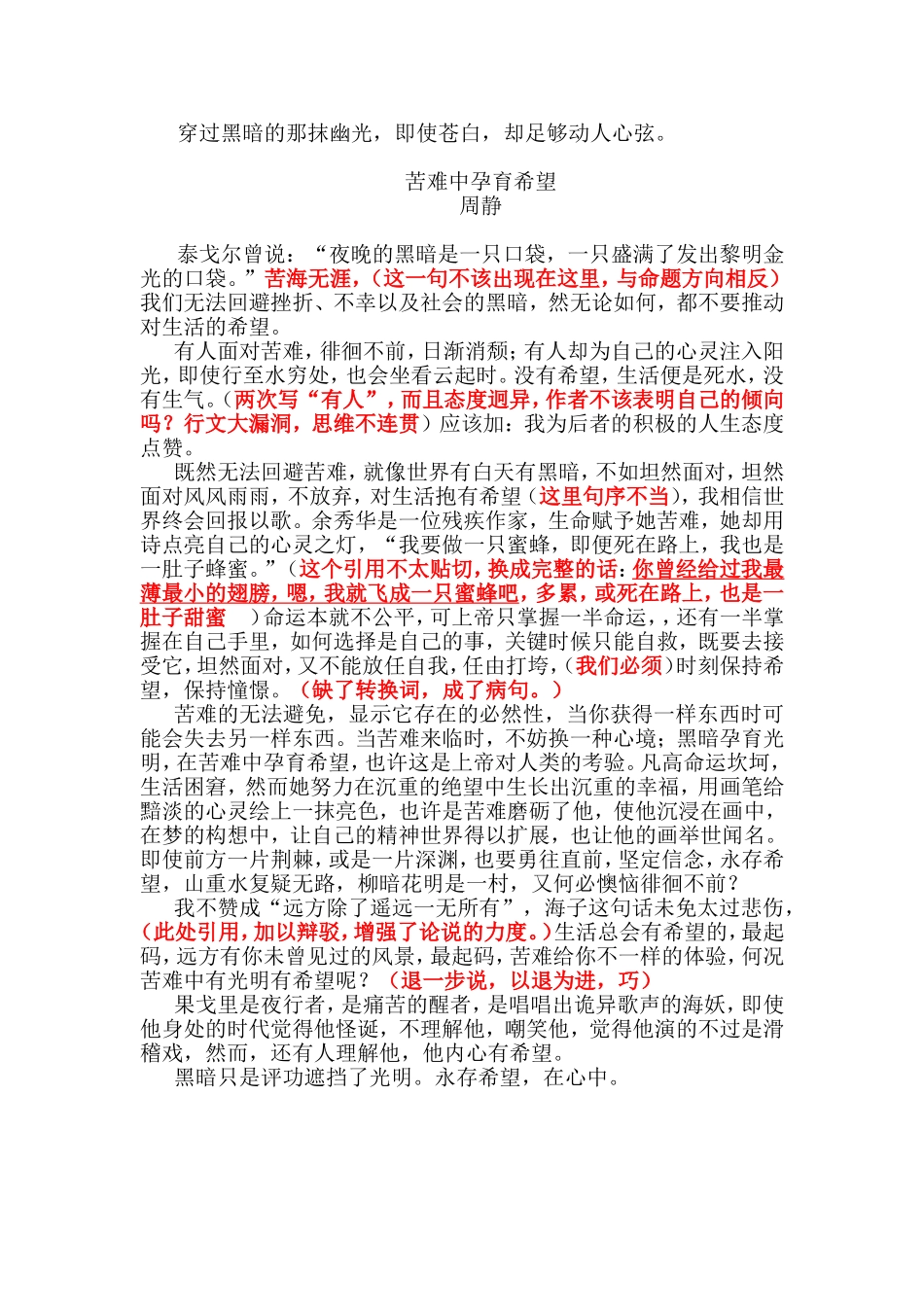

泰戈尔写道:“夜晚的黑暗是一只口袋,一只盛满了发出黎明金光的口袋。”在自然界中,泰戈尔的观点完全正确。任何比喻都是跛足的。把他的观点移到人世,移到社会生活,就要附加条件。在表达上就要注意,弄不好,会出现混乱。有同学先引用泰戈尔的话入题,接着写道:夜晚的黑暗不一定盛满发出黎明金光。又把泰氏的话否定了。这是表达不清,转换出错。他想表达的意思是:在大自然中,黎明代替黑暗是必然的;但是在生活中,却不是必然的,需要人的努力。人生也有黑暗,挫折、困境、乃至与生俱来的缺陷都可以使人置身黑暗,如果没有人的信念,没有人的努力,没有人的坚持,那就不会有光明到来。穿过黑暗的一抹幽光高三(2)冯煜当冰冷的铁栅栏隔绝你,当无情的铁窗切割你的蓝天,你愿被困于这火柴盒般的囹圄不再自由吗,还是选择挣脱枷锁,奔向远方?有的人在绝望中沉沦,有的人却选择主宰。选择主宰的人无畏于眼前的黑暗,因为他们深知:光就是光,即使再微弱,黑暗也不能将其掩盖,哪怕只有一丝缝隙,穿过黑暗,留给大地的便是希望与光明。俄语文学又何尝不是这样呢?斯大林政府时代,俄语文学遭遇前所未有的困境,有曼德尔施塔的身份为证。时代的黑暗与局限,使很多作家选择隐蔽起自己峥嵘的前额,因为他们看不到希望与光明。所幸,还有阿赫玛托娃。“那苦难有如远古的楔形文字,能使高山低头,使大河断流。”一首《安魂曲》是其对黑暗暂时的低头,但这妥协并不是畏缩,在沉默的那段时间内,她研究了彼得堡的建筑和普希金的创作,她将自己的愤怒写在诗歌里,那些写在诗歌里的愤怒,就像星星一样无声地对抗了整个世界的黑暗。因此,当自由的白昼来临,人性和美感一同释放,她的诗篇如同大片大片无畏的鸽群,铮铮然飞向远方。没有一个时代没有它固有的局限,但时代的局限往往不是文学平庸的原因,更多的原因还是作者本身的局限。即使是在外部现实太平得多的时代,作者也能从空气中呼出隐藏的动荡。于是他们转向自己的内心或他人的内心,寻求一种勉为其难的补天方案。美国文化批评家丹尼尔·贝尔,直面资本主义社会中人们内心的空虚,构建了一个不乏“乌托邦”意味,但无疑具有指标性作用的新宗教。光就是光,无论外部现实如何黑暗。依然预示了未来变化的某种可能。所以对于如今的我们,无论你是否相信规则可以战胜潜规则,学场是否有别官场,风骨是不是远胜于媚骨,请你一定要铭记:无论中国怎样,你所站立的地方就是你的中国,你怎么样中国便怎样,你有光明,中国便不会黑暗。无论处于怎样的困境之中,一定不要怀疑在这困境之中,一定有法可以从中突围。就像泰戈尔写道:“夜晚的黑暗是一只口袋,一只盛满了发出黎明金光的口袋。”穿过黑暗的那抹幽光,即使苍白,却足够动人心弦。苦难中孕育希望周静泰戈尔曾说:“夜晚的黑暗是一只口袋,一只盛满了发出黎明金光的口袋。”苦海无涯,(这一句不该出现在这里,与命题方向相反)我们无法回避挫折、不幸以及社会的黑暗,然无论如何,都不要推动对生活的希望。有人面对苦难,徘徊不前,日渐消颓;有人却为自己的心灵注入阳光,即使行至水穷处,也会坐看云起时。没有希望,生活便是死水,没有生气。(两次写“有人”,而且态度迥异,作者不该表明自己的倾向吗?行文大漏洞,思维不连贯)应该加:我为后者的积极的人生态度点赞。既然无法回避苦难,就像世界有白天有黑暗,不如坦然面对,坦然面对风风雨雨,不放弃,对生活抱有希望(这里句序不当),我相信世界终会回报以歌。余秀华是一位残疾作家,生命赋予她苦难,她却用诗点亮自己的心灵之灯,“我要做一只蜜蜂,即便死在路上,我也是一肚子蜂蜜。”(这个引用不太贴切,换成完整的话:你曾经给过我最薄最小的翅膀,嗯,我就飞成一只蜜蜂吧,多累,或死在路上,也是一肚子甜蜜)命运本就不公平,可上帝只掌握一半命运,,还有一半掌握在自己手里,如何选择是自己的事,关键时候只能自救,既要去接受它,坦然面对,又不能放任自我,任由打垮,(我们必须)时刻保持希望,保持憧憬。(缺了转换词,成了病句。)苦难的无法避免,显示它存在的必然性,当你获得一样东西时可能会失去另一样东...