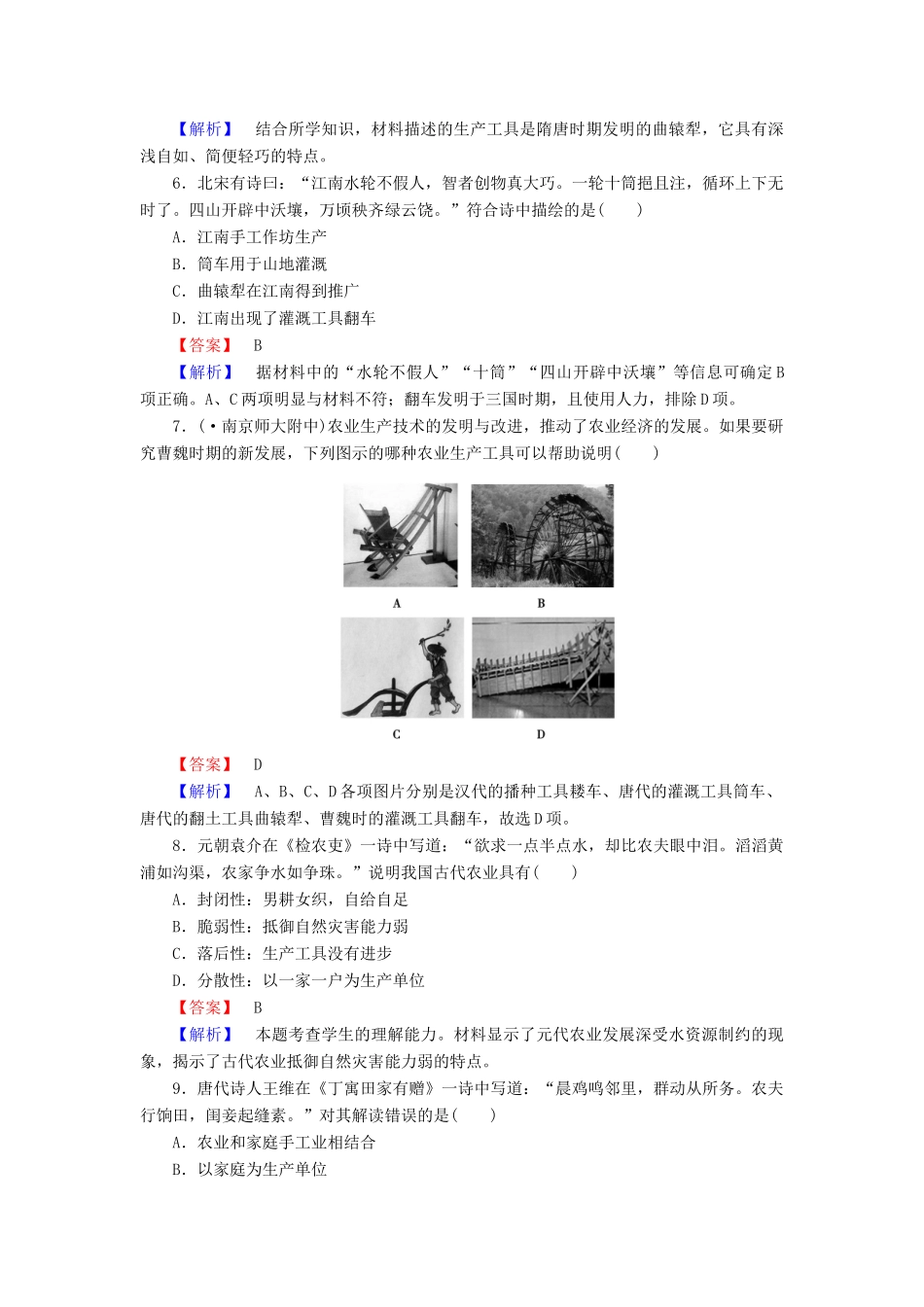

【成才之路】-学年高中历史第1课精耕细作农业生产模式的形成同步检测岳麓版必修2一、选择题1.史料记载:“所种之地,惟以刀伐木,纵火焚烧,用竹锥地成眼,点种苞谷。”这反映的耕作方式是()A.千耦其耘B.个体农耕C.刀耕火种D.代田法【答案】C【解析】本题是一道材料式选择题,主要考查提取有效信息的能力。材料的关键信息是“刀伐木,纵火焚烧”,由此判断这是原始社会的刀耕火种。2.考古发现在安阳殷墟宫殿遗址区内属于王室贵族的一个窖藏圆穴里,四百多把有使用痕迹的石镰刀比较集中地堆放着。这说明商朝农业发达主要依靠()A.奴隶制集体耕作B.当时唯一的生产工具石器C.生产工具不断改进D.耕作技术不断改进【答案】A【解析】依据材料中的信息“四百多把石镰刀集中堆放在贵族的一个圆穴里”,并结合所学知识可判断出A项符合题意。3.祈盼“五谷丰登”“六畜兴旺”是我国古代劳动人民的一个美好愿望,这反映了中国古代农业经济的一个特点是()A.我国古代劳动人民有家畜养殖的传统B.以种植业为主,家畜饲养业为辅C.用牛力耕田使精耕细作的农业生产模式日益完善D.采用“男耕女织”式的经营方式【答案】B【解析】抓住材料中的关键信息“谷”“畜”可对应到B项。4.《经》记载:“进之则箭下,入土也深;退之则箭上,入土也浅。……江东之田器尽于是。”这一农具()A.由西域传入B.属水力灌溉工具C.在东汉时普遍使用D.最早出现于江南地区【答案】D【解析】本题考查学生获取和解读材料信息的能力,据材料的信息,结合所学可知,《经》中记载的为曲辕犁,这一农具最早出现于江南地区。5.“疑是蝤蛴美容颜,蛾眉婉转天地间。高低上下隋唐始,举重若轻似等闲。”(蝤蛴:天牛的幼虫,身体弯曲细长。)对这首诗所描述生产工具的特点最适当的理解是()A.深浅自如,简便轻巧B.日出而作,日入而息C.踏歌而行,挥手而去D.未雨绸缪,巧夺天工【答案】A【解析】结合所学知识,材料描述的生产工具是隋唐时期发明的曲辕犁,它具有深浅自如、简便轻巧的特点。6.北宋有诗曰:“江南水轮不假人,智者创物真大巧。一轮十筒挹且注,循环上下无时了。四山开辟中沃壤,万顷秧齐绿云饶。”符合诗中描绘的是()A.江南手工作坊生产B.筒车用于山地灌溉C.曲辕犁在江南得到推广D.江南出现了灌溉工具翻车【答案】B【解析】据材料中的“水轮不假人”“十筒”“四山开辟中沃壤”等信息可确定B项正确。A、C两项明显与材料不符;翻车发明于三国时期,且使用人力,排除D项。7.(·南京师大附中)农业生产技术的发明与改进,推动了农业经济的发展。如果要研究曹魏时期的新发展,下列图示的哪种农业生产工具可以帮助说明()【答案】D【解析】A、B、C、D各项图片分别是汉代的播种工具耧车、唐代的灌溉工具筒车、唐代的翻土工具曲辕犁、曹魏时的灌溉工具翻车,故选D项。8.元朝袁介在《检农吏》一诗中写道:“欲求一点半点水,却比农夫眼中泪。滔滔黄浦如沟渠,农家争水如争珠。”说明我国古代农业具有()A.封闭性:男耕女织,自给自足B.脆弱性:抵御自然灾害能力弱C.落后性:生产工具没有进步D.分散性:以一家一户为生产单位【答案】B【解析】本题考查学生的理解能力。材料显示了元代农业发展深受水资源制约的现象,揭示了古代农业抵御自然灾害能力弱的特点。9.唐代诗人王维在《丁寓田家有赠》一诗中写道:“晨鸡鸣邻里,群动从所务。农夫行饷田,闺妾起缝素。”对其解读错误的是()A.农业和家庭手工业相结合B.以家庭为生产单位C.男女分工明确D.田园生活自然悠闲【答案】D【解析】材料反映了中国古代男耕女织式的自然经济,A、B、C各项都是自然经济的特点;自给自足虽然是自然经济的特点,但这仅仅说明生产经营形态落后,并不代表古代农民生活自然悠闲,实际上中国古代封建社会农民衣能裹体、食能果腹就不错了,故选D项。10.七月初七是中国传统的“乞巧节”(学习纺织工艺的节日)。它起源于我国古代“牛郎与织女”的美丽传说。导致这一节日形成的原因是()A.古代人民对美好爱情的向往B.人们对神话传说的钟爱C.自然经济长期占据主导地位D.人们对牛郎与织女遭遇的同情【答案】C【解析】“牛”郎...