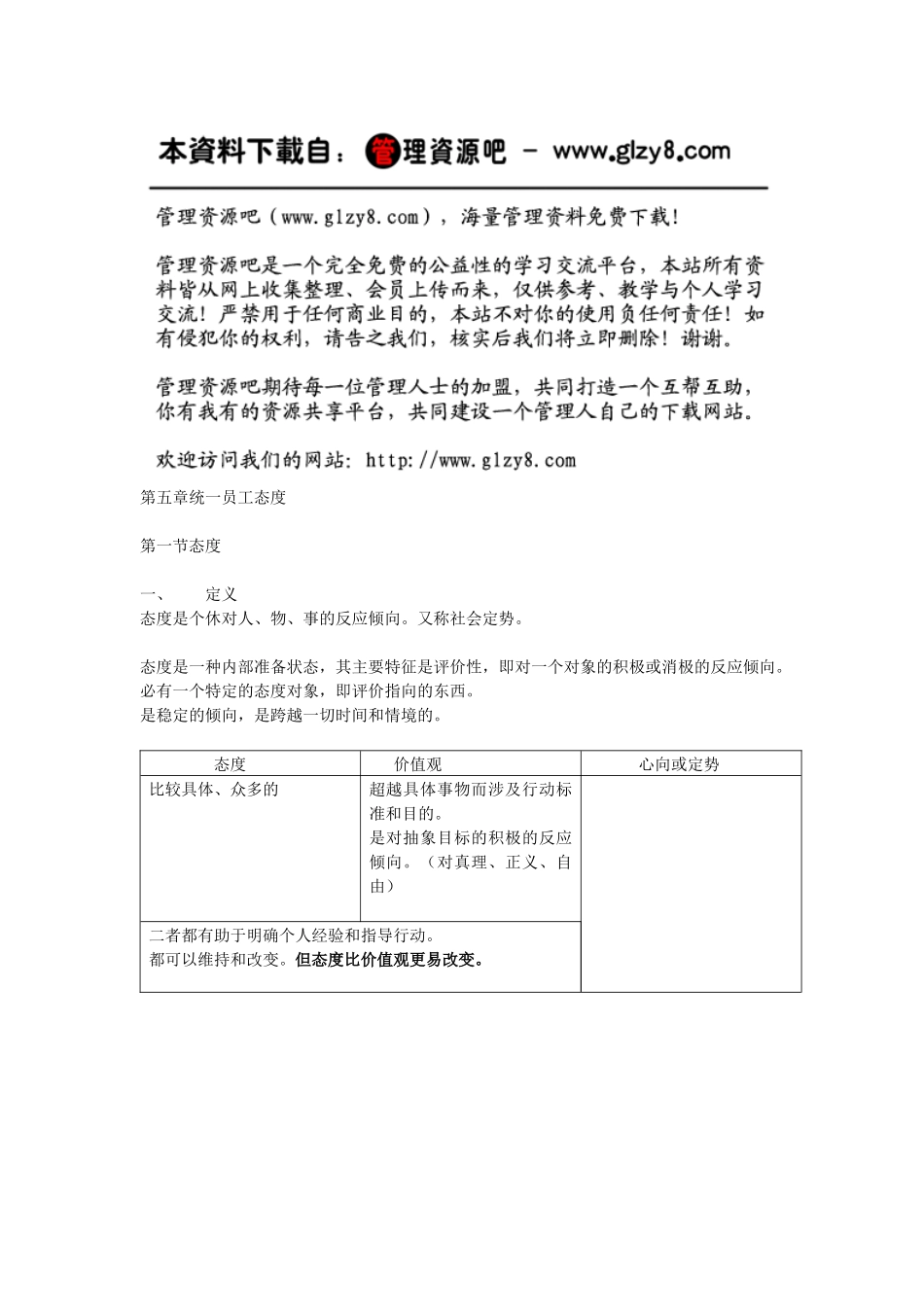

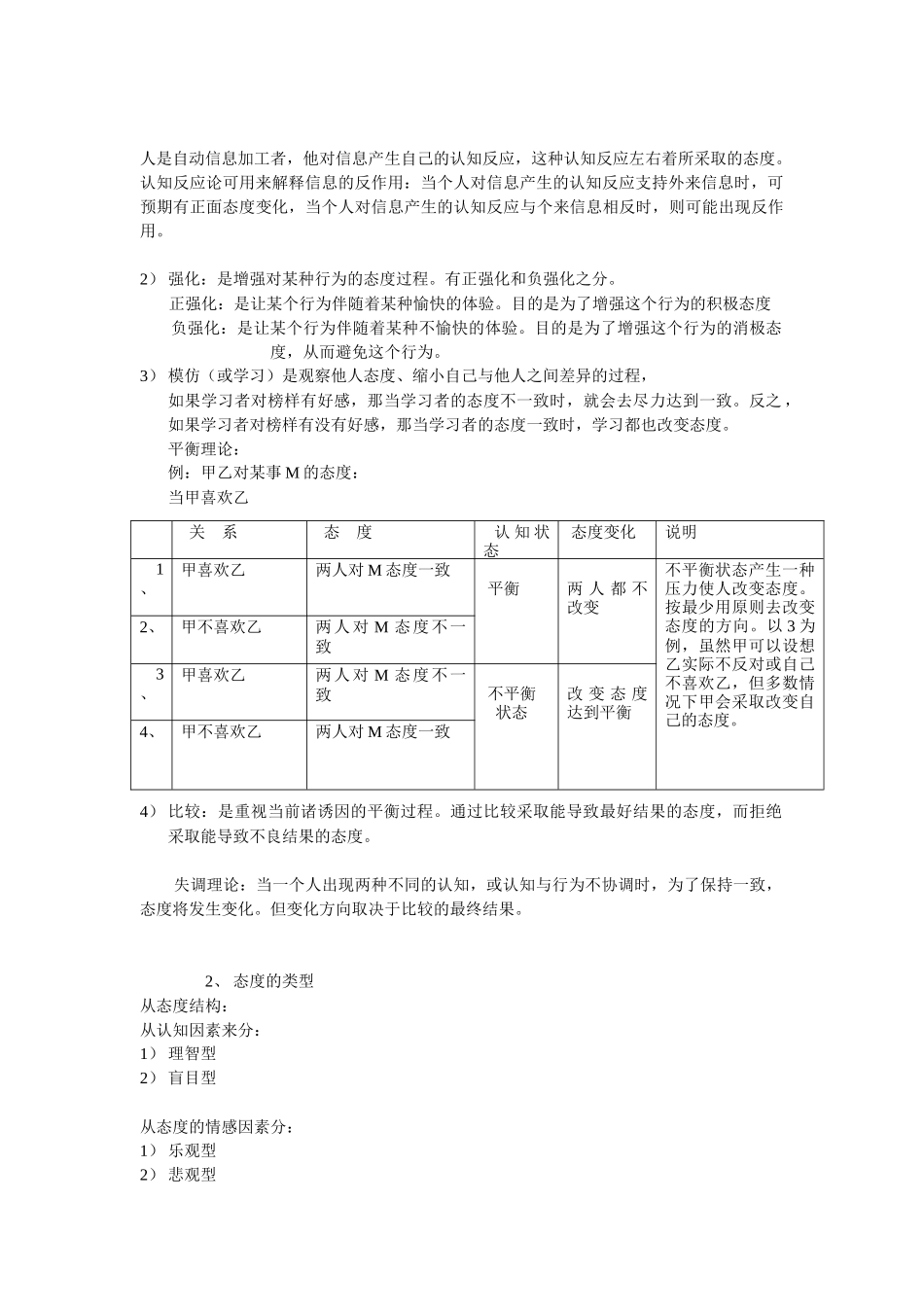

第五章统一员工态度第一节态度一、定义态度是个休对人、物、事的反应倾向。又称社会定势。态度是一种内部准备状态,其主要特征是评价性,即对一个对象的积极或消极的反应倾向。必有一个特定的态度对象,即评价指向的东西。是稳定的倾向,是跨越一切时间和情境的。态度价值观心向或定势比较具体、众多的超越具体事物而涉及行动标准和目的。是对抽象目标的积极的反应倾向。(对真理、正义、自由)二者都有助于明确个人经验和指导行动。都可以维持和改变。但态度比价值观更易改变。是普通心理学概念。指在一定情境下采取一定行动的准备性、倾向性。这种准备性、倾向性都是暂的。一般是无意识的或处于低意识状态。是社会心理学概念。指对一定社会客休采取一定的反应倾向,这种倾向较为持久的、稳定的。一般是有意识的。并不处于同一的意识水平上,有些处于高意识水平上,有些则处于低意识水平上。处在低意识水平的态度之间的不一致,难于察觉。二、结构和功能结构三因素:1)认知因素:反映出个人对态度对象的赞同不赞同、相信不相信方面。2)情感因素:反映出个人对态度对象遥喜欢不喜欢方面。3)意动因素:反映着个人对态度对象的行动意图、行动准备状态。四种功能:1)认知功能:表现为解释世界和加工新信息提供一个现成的基础,它赋予经验以意义并引导经验和行为。2)适应功能:表现为促使主体指向为达到目的的服务的客体,表现出态度的奖励性,人们采取社会接受的态度,才能从他人那里获得良好反应。3)表达评价功能:表现为自我调节,使主体摆脱内部紧张,表现出自已的个性。4)自卫功能:表现为促使个体内部冲突得到解决,往往是有利于自己的解决。三、态度的形成机制和类型1、形成机制是认知因素、情感因素、意向因素产生变化的过程。通常有:联想、强化、模仿、和比较。不同的人在不同的条件下会采取不同的形成机制。1)联想:是刺激物引起另一个带有积极或消极情感的事件的过程。人是自动信息加工者,他对信息产生自己的认知反应,这种认知反应左右着所采取的态度。认知反应论可用来解释信息的反作用:当个人对信息产生的认知反应支持外来信息时,可预期有正面态度变化,当个人对信息产生的认知反应与个来信息相反时,则可能出现反作用。2)强化:是增强对某种行为的态度过程。有正强化和负强化之分。正强化:是让某个行为伴随着某种愉快的体验。目的是为了增强这个行为的积极态度负强化:是让某个行为伴随着某种不愉快的体验。目的是为了增强这个行为的消极态度,从而避免这个行为。3)模仿(或学习)是观察他人态度、缩小自己与他人之间差异的过程,如果学习者对榜样有好感,那当学习者的态度不一致时,就会去尽力达到一致。反之,如果学习者对榜样有没有好感,那当学习者的态度一致时,学习都也改变态度。平衡理论:例:甲乙对某事M的态度:当甲喜欢乙4)比较:是重视当前诸诱因的平衡过程。通过比较采取能导致最好结果的态度,而拒绝采取能导致不良结果的态度。失调理论:当一个人出现两种不同的认知,或认知与行为不协调时,为了保持一致,态度将发生变化。但变化方向取决于比较的最终结果。2、态度的类型从态度结构:从认知因素来分:1)理智型2)盲目型从态度的情感因素分:1)乐观型2)悲观型关系态度认知状态态度变化说明1、甲喜欢乙两人对M态度一致平衡两人都不改变不平衡状态产生一种压力使人改变态度。按最少用原则去改变态度的方向。以3为例,虽然甲可以设想乙实际不反对或自己不喜欢乙,但多数情况下甲会采取改变自己的态度。2、甲不喜欢乙两人对M态度不一致3、甲喜欢乙两人对M态度不一致不平衡状态改变态度达到平衡4、甲不喜欢乙两人对M态度一致从态度的意动因素来分1)积极型2)消极型从态度功能:从认知功能分:1)正确型2)错误型从适应功能分:1)顺从型2)逆反型从表达评价功能来分1)赞成型2)反对型从自卫功能分1)同一型2)冲突型第二态度与行为的关系一、态度与行为一致的条件1、态度的强度:态度越是强烈和明确。态度与行为越可能一致。当人们必须思考并表达他们的态度时,直接体验(现在和过去)的东西的态度比听到的或读到的东西的态度更强烈。2...