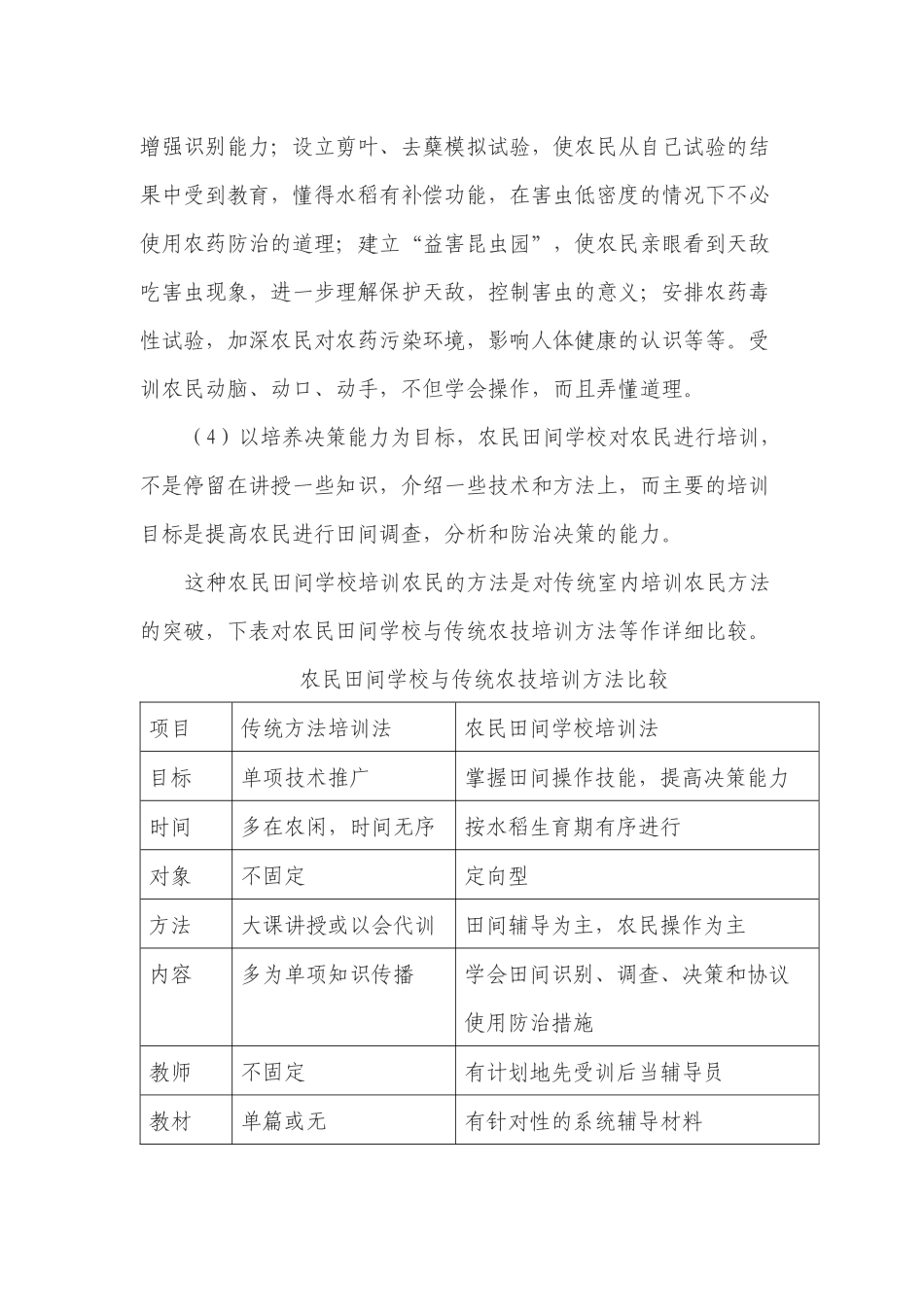

论农民田间学校方式培训农民进行水稻病虫综合防治作者:吴育平专题来源:湖北省通城县农业局点击数:688更新时间:2010-4-20一、概念(一)什么叫农民田间学校一般认为:有系统的辅导材料,有固定的辅导员和学员,有以稻田为主的培训场所、有测验制度、评估要求、有计划、有组织、有比较规范管理制度等,已经具备了学校的条件,所以将农民田间培训班提升为“农民田间学校”。(二)农民田间学校的特点农民田间学校是农民田间培训方法发展的产物,农民田间学校培训农民与一般方法培训农民相比较,有如下特点:(1)以农民为中心,坚持“农民需要第一”的指导思想。首先了解农民需要,培训前进行有关农情调查,并进行综合分析,使培训内容方法更有针对性,同时改变传统的师生教学关系,农民田间学校的教员只起“顾问”和“辅导员”的作用,其工作目的在于引导启发农民自己发现问题,分析问题及正确决策去解决问题。(2)以田间为课堂,每所农民田间学校都要选定1.5亩左右的稻田作为培训课堂,田间操作的培训都在稻田完成,受训农民亲自动手,不但印象深刻,而且人人能学到操作技能。(3)以实践为手段。坚持诱导启发式的教学,重点实践。每次要求农民下田调查,观察,采集害虫、天敌、病虫害症状标本,以增强识别能力;设立剪叶、去蘖模拟试验,使农民从自己试验的结果中受到教育,懂得水稻有补偿功能,在害虫低密度的情况下不必使用农药防治的道理;建立“益害昆虫园”,使农民亲眼看到天敌吃害虫现象,进一步理解保护天敌,控制害虫的意义;安排农药毒性试验,加深农民对农药污染环境,影响人体健康的认识等等。受训农民动脑、动口、动手,不但学会操作,而且弄懂道理。(4)以培养决策能力为目标,农民田间学校对农民进行培训,不是停留在讲授一些知识,介绍一些技术和方法上,而主要的培训目标是提高农民进行田间调查,分析和防治决策的能力。这种农民田间学校培训农民的方法是对传统室内培训农民方法的突破,下表对农民田间学校与传统农技培训方法等作详细比较。农民田间学校与传统农技培训方法比较项目传统方法培训法农民田间学校培训法目标单项技术推广掌握田间操作技能,提高决策能力时间多在农闲,时间无序按水稻生育期有序进行对象不固定定向型方法大课讲授或以会代训田间辅导为主,农民操作为主内容多为单项知识传播学会田间识别、调查、决策和协议使用防治措施教师不固定有计划地先受训后当辅导员教材单篇或无有针对性的系统辅导材料评估粗放获得有计划、有组织、先调查,后评估,有结果有反馈(三)综合防治的基本知识和原理1975年我国对植保工作在总结历史上正反两方面经验的基础上,提出并实施了“预防为主,综合防治”的植保方针,30多年来,在这一方针指导下,有新旧观念斗争的推动下,植保工作不断向前发展。广大农民是综合防治的实施者,向他们宣传综合防治的基本知识,讲解基本原理,形成正确的观念,是植保工作的一项长期任务。(1)综合防治的内涵与特点1、综合防治的内涵①综合防治的理论基础是生态经济学。它将作物、有害生物、、有益生物和中性生物等视为一个生态系统中的组成部分,各组分之间,对各自的生存发展,有着密切的关系。如害虫不是天生就是害虫,害虫是因次生的农田生态环境对害虫有利,而对其天敌不利影响的结果,反之,农田生态环境不利于害虫而有利于天敌,害虫也会转为非害虫。这里指的害虫与非害虫的转变,并不是指害虫食性的转变,而是应用了经济杠杆,以经济允许损失水平为界,来划分害与非害。以水稻三化螟为例,上个世纪50年代末至60年代初,在长江中下游广大稻区暴发成灾,后经更换品种,改变稻田生态条件,以及改进药剂防治技术等措施的大力推行,螟害得到彻底控制,70年代三化螟发生量越来越少,在这些稻区三化螟便从主要害虫降为次要害虫甚至转化为非害虫,无需使用药剂防治。可是,近几年来,由于水稻品种,耕作制度等又有新的变化,有利于三化螟数量的积累,有些稻区对三代螟的防治重新排到议事日程。三化螟的变化是如此,其他病、虫、草、鼠的变化也是如此,联系这些变化,就可以理解综合防治与生态经济学的关系。②综合防治对象...