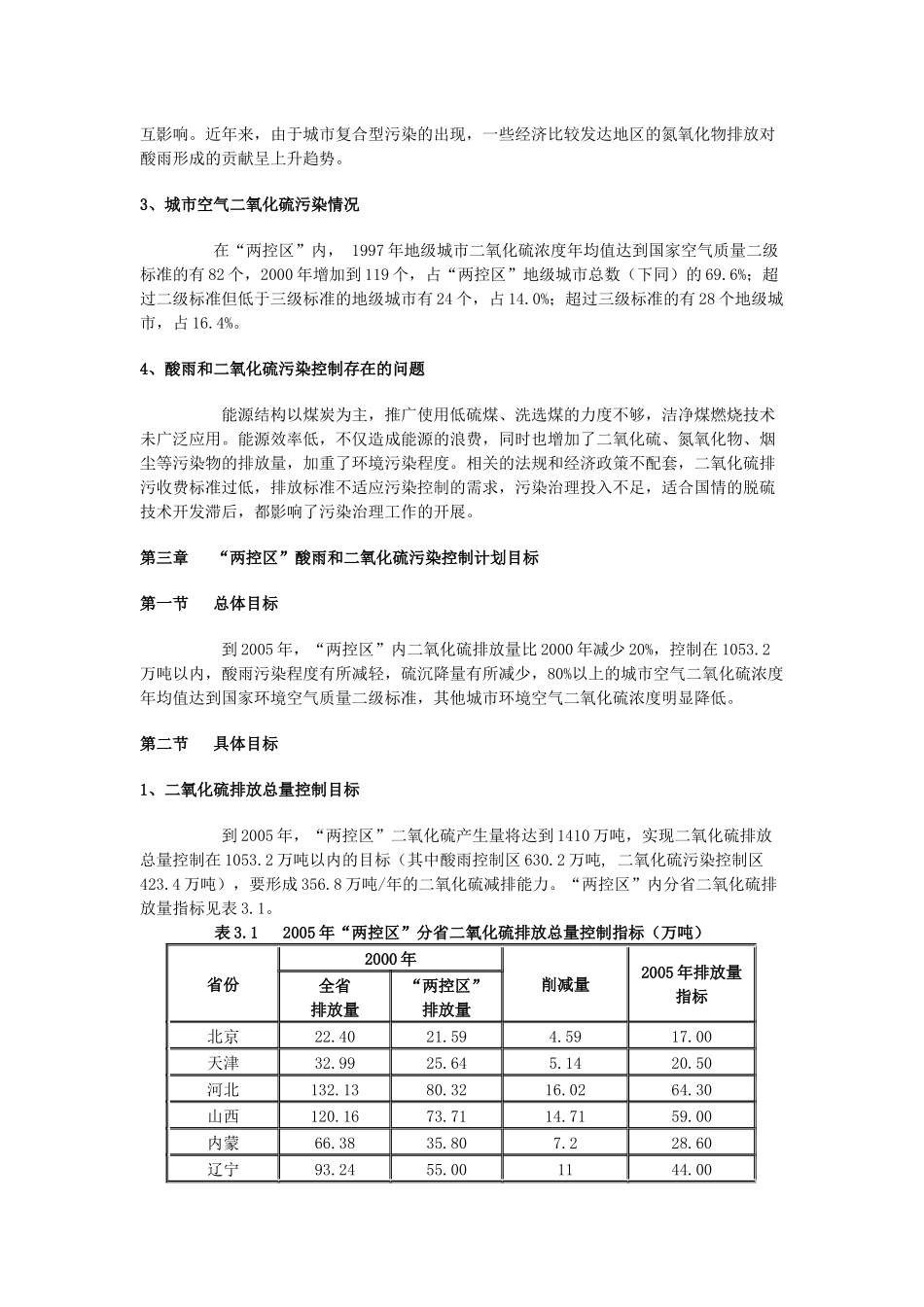

《“两控区”酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划》第一章总论酸雨和二氧化硫污染危害居民健康,腐蚀建筑材料,破坏生态系统,造成巨大的经济损失,已成为制约我国社会经济发展的重要环境因素。我国已将控制酸雨和二氧化硫污染纳入《中华人民共和国大气污染防治法》,1998年1月国务院批复了酸雨控制区和二氧化硫污染控制区(以下简称“两控区”)划分方案,并提出了“两控区”酸雨和二氧化硫污染控制目标。在《国民经济和社会发展“十五”计划纲要》中,明确提出2005年“两控区”二氧化硫排放量比2000年减少20%。“十五”期间,我国能源消费总量将持续增长,预计“两控区”二氧化硫产生量还将增加90多万吨,这对于实现“两控区”二氧化硫排放总量控制目标是一个巨大的挑战。本计划将根据国民经济和社会发展“十五”计划纲要,提出“两控区”酸雨和二氧化硫污染控制的目标、实施方案及保障措施。第一节编制依据1.《中华人民共和国大气污染防治法》2.《国民经济和社会发展“十五”计划纲要》3.《“十五”生态建设和环境保护重点专项规划》4.《国家环境保护“十五”计划》5.《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》(国函[1998]5号)第二节编制原则1、酸雨和二氧化硫污染协同控制,保护人体健康和生态环境,减少经济损失,实现可持续发展。2、以控制燃煤排放二氧化硫为重点,采用调整产业结构、节能降耗、改变城市能源结构、推行清洁生产、淘汰落后工艺和设备与末端治理相结合的综合防治措施。3、加强环境管理,依靠科技进步,推行有效的经济政策,增加环保投入,促进污染防治工作。第三节计划范围与计划期1、计划范围国务院1998年1月批复的酸雨控制区和二氧化硫污染控制区划分方案所划定的“两控区”范围为计划控制范围。2、计划期计划时段为2001-2005年。3、基准年计划基准年为2000年。第二章背景第一节“两控区”社会经济概况“两控区”包括175个地级以上城市和地区,面积约109万平方公里,占国土面积的11.4%。其中酸雨控制区总面积80万平方公里,占国土面积8.4%;二氧化硫污染控制区总面积约29万平方公里,占国土面积3%。“两控区”内总人口约占全国人口的39%。“两控区”国内生产总值约占全国国内生产总值的67%。“两控区”包括了四个直辖市和21个省会城市,全国16个沿海开放城市中有11个在“两控区”内,深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区全部在“两控区”内。酸雨污染控制区中的华东、华南酸雨区是我国经济增长速度最快的地区,也是我国对外开放的窗口,我国重要粮食生产基地长江中下游平原和四川盆地的大部分地区处于酸雨污染控制区内;二氧化硫污染控制区包括了我国环渤海经济圈的大部分城市以及中西部能源基地的重要工业城市。总之,“两控区”人口集中,工业发达,城市繁荣,在我国国民经济中占有举足轻重的地位。第二节“两控区”污染控制工作进展情况1998年1月12日,国务院批准了“两控区”划分方案,并提出控制目标和对策。为落实国务院关于“两控区”有关问题的批复,做好酸雨和二氧化硫污染控制工作,“两控区”175个地市都制订了地方二氧化硫污染防治规划;原国家煤炭工业局和国家电力公司也分别制订了“两控区”二氧化硫污染防治规划。三年来,由于经济结构的调整,同时也采取了一定的污染控制措施,“两控区”污染控制已初见成效。2000年,“两控区”二氧化硫排放量比1997年有所减少,环境空气二氧化硫浓度达到国家二级标准城市明显增加,酸雨恶化趋势得到缓解。但是,部分城市和地区的二氧化硫和酸雨污染仍十分严重。第三节“两控区”酸雨和二氧化硫污染基本情况1、二氧化硫排放情况2000年我国二氧化硫排放总量为1995万吨,“两控区”内二氧化硫排放量为1316.4万吨(酸雨控制区786.8万吨,二氧化硫污染控制区529.6万吨),约占全国二氧化硫排放总量的66%,其中,火电厂排放637万吨,其他污染源排放679万吨。2、酸雨污染状况我国酸雨主要分布在长江以南、青藏高原以东的广大地区及四川盆地,酸雨区面积约占国土面积的30%。近年来,华中酸雨区一直是全国酸雨污染最严重的区域;西南酸雨区污染有所缓和,但整体污染仍很严重;华南酸雨区总体格局变...