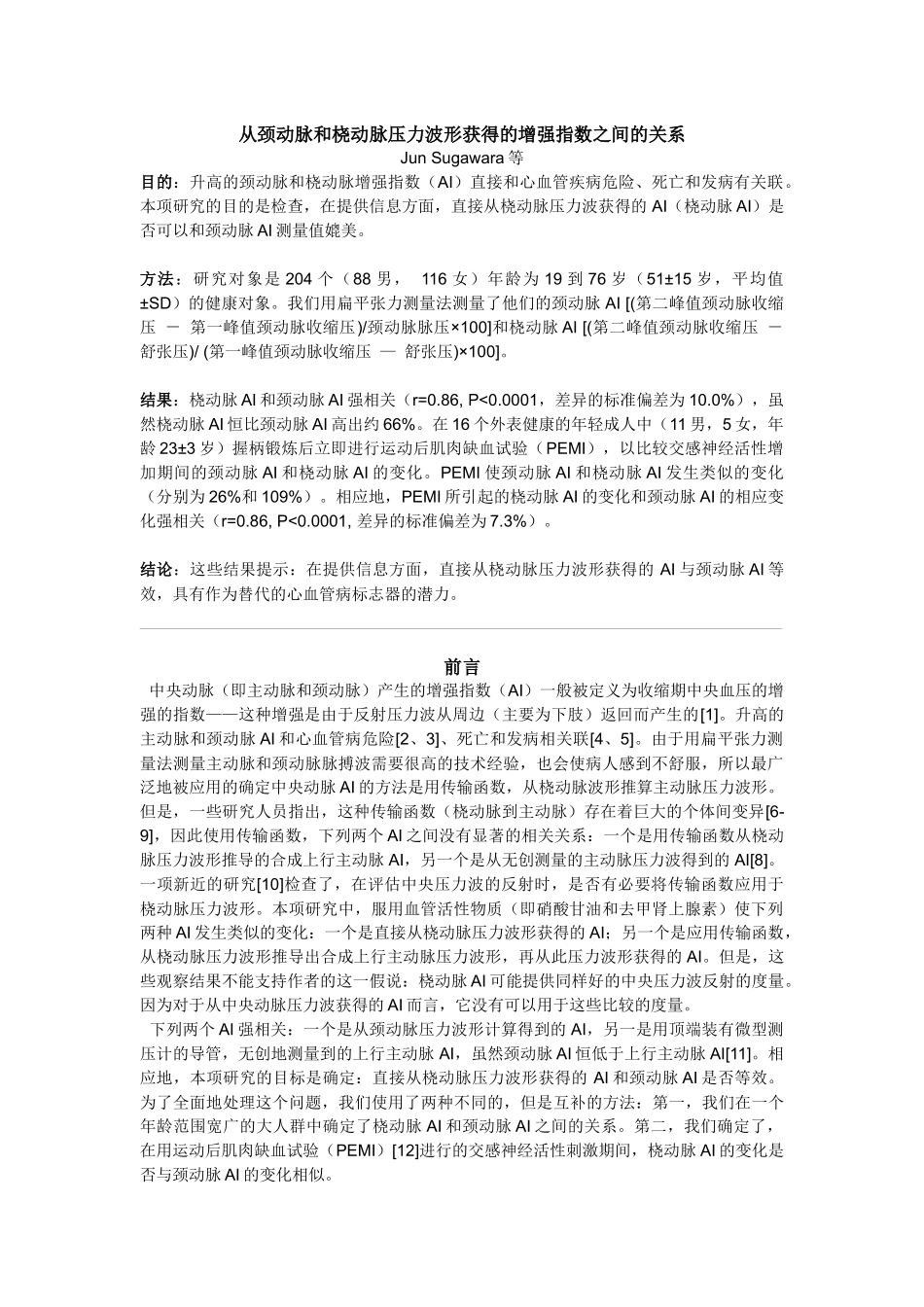

从颈动脉和桡动脉压力波形获得的增强指数之间的关系JunSugawara等目的:升高的颈动脉和桡动脉增强指数(AI)直接和心血管疾病危险、死亡和发病有关联。本项研究的目的是检查,在提供信息方面,直接从桡动脉压力波获得的AI(桡动脉AI)是否可以和颈动脉AI测量值媲美。方法:研究对象是204个(88男,116女)年龄为19到76岁(51±15岁,平均值±SD)的健康对象。我们用扁平张力测量法测量了他们的颈动脉AI[(第二峰值颈动脉收缩压-第一峰值颈动脉收缩压)/颈动脉脉压×100]和桡动脉AI[(第二峰值颈动脉收缩压-舒张压)/(第一峰值颈动脉收缩压—舒张压)×100]。结果:桡动脉AI和颈动脉AI强相关(r=0.86,P<0.0001,差异的标准偏差为10.0%),虽然桡动脉AI恒比颈动脉AI高出约66%。在16个外表健康的年轻成人中(11男,5女,年龄23±3岁)握柄锻炼后立即进行运动后肌肉缺血试验(PEMI),以比较交感神经活性增加期间的颈动脉AI和桡动脉AI的变化。PEMI使颈动脉AI和桡动脉AI发生类似的变化(分别为26%和109%)。相应地,PEMI所引起的桡动脉AI的变化和颈动脉AI的相应变化强相关(r=0.86,P<0.0001,差异的标准偏差为7.3%)。结论:这些结果提示:在提供信息方面,直接从桡动脉压力波形获得的AI与颈动脉AI等效,具有作为替代的心血管病标志器的潜力。前言中央动脉(即主动脉和颈动脉)产生的增强指数(AI)一般被定义为收缩期中央血压的增强的指数——这种增强是由于反射压力波从周边(主要为下肢)返回而产生的[1]。升高的主动脉和颈动脉AI和心血管病危险[2、3]、死亡和发病相关联[4、5]。由于用扁平张力测量法测量主动脉和颈动脉脉搏波需要很高的技术经验,也会使病人感到不舒服,所以最广泛地被应用的确定中央动脉AI的方法是用传输函数,从桡动脉波形推算主动脉压力波形。但是,一些研究人员指出,这种传输函数(桡动脉到主动脉)存在着巨大的个体间变异[6-9],因此使用传输函数,下列两个AI之间没有显著的相关关系:一个是用传输函数从桡动脉压力波形推导的合成上行主动脉AI,另一个是从无创测量的主动脉压力波得到的AI[8]。一项新近的研究[10]检查了,在评估中央压力波的反射时,是否有必要将传输函数应用于桡动脉压力波形。本项研究中,服用血管活性物质(即硝酸甘油和去甲肾上腺素)使下列两种AI发生类似的变化:一个是直接从桡动脉压力波形获得的AI;另一个是应用传输函数,从桡动脉压力波形推导出合成上行主动脉压力波形,再从此压力波形获得的AI。但是,这些观察结果不能支持作者的这一假说:桡动脉AI可能提供同样好的中央压力波反射的度量。因为对于从中央动脉压力波获得的AI而言,它没有可以用于这些比较的度量。下列两个AI强相关:一个是从颈动脉压力波形计算得到的AI,另一是用顶端装有微型测压计的导管,无创地测量到的上行主动脉AI,虽然颈动脉AI恒低于上行主动脉AI[11]。相应地,本项研究的目标是确定:直接从桡动脉压力波形获得的AI和颈动脉AI是否等效。为了全面地处理这个问题,我们使用了两种不同的,但是互补的方法:第一,我们在一个年龄范围宽广的大人群中确定了桡动脉AI和颈动脉AI之间的关系。第二,我们确定了,在用运动后肌肉缺血试验(PEMI)[12]进行的交感神经活性刺激期间,桡动脉AI的变化是否与颈动脉AI的变化相似。方法研究对象总共有204个外表健康的成年人(88男,116女,年龄19-76岁,身高162±9cm,体重60±11公斤;平均值±SD),按随机顺序进行了仰卧颈动脉AI测量,和仰卧或坐姿桡动脉AI测量。一个有34个研究对象的子群(20男14女,年龄22-62岁,身高165±7cm,体重61±11公斤)在一周内的三个不同的日子里进行了桡动脉AI测量,以检查日与日之间的测量值的可重复性。在另外一个有16个外表健康的年轻成年人的子群内(11男5女,年龄22-30岁,身高167±7cm,体重57.9±8.7公斤)测量了PEMI,以比较在交感神经活性增强时颈动脉和桡动脉AI的变化。根据病史问卷调查,所有研究对象都没有显性的心血管病,当时没有服用血管活性物质。所有研究对象都出具了对参加研究的知情同意书。这项研究经当地机构审查委员会审查并获得批准。测量在试验前,研究对象禁服咖啡因,并...