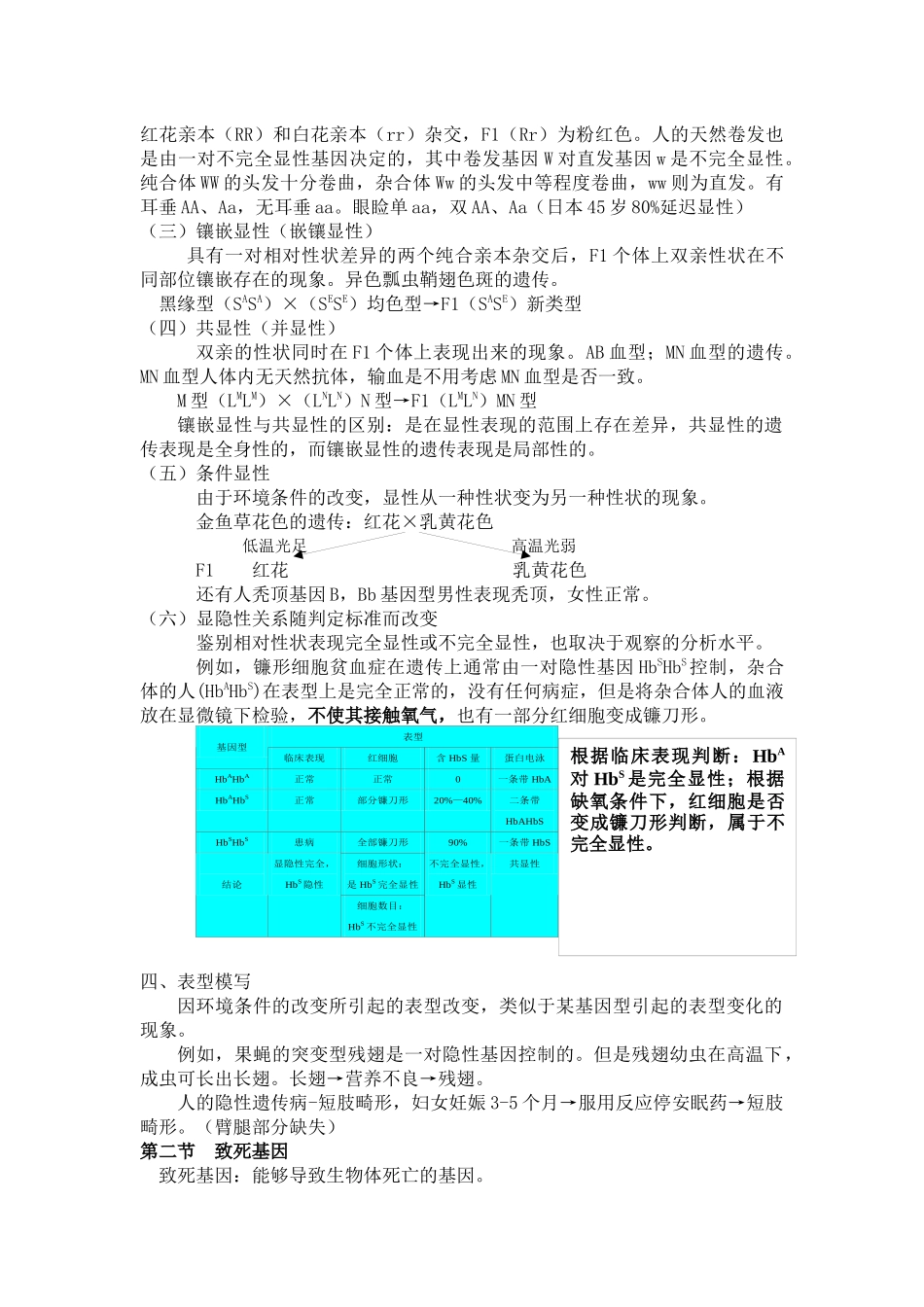

第三章基因的作用及其与环境的关系第一节环境的影响和基因的表型效应一、环境与基因作用的关系*基因型:一个生物体的全部遗传组成的总和。表型:机体除DNA外的所有性状和特征的总和。基因型效应:通常情况下,一定的基因型会导致一定表型的产生,这就是基因型效应。但是,表型=内因+外因=基因+环境,这里含义指表型的产生是一个复杂的过程,它的产生既受环境(内环境和外环境)的影响,也受基因(等位基因和非等位基因)的影响。(一)外环境与表型反应规范:遗传学上把某一基因型的个体,在各种不同的环境条件下所显示的表型变化范围成为反应规范。例如:玉米控制叶绿体形成的基因是一对等位基因,A对a是显性。AA、Aa的个体在光下可以形成叶绿体,aa个体光下不能形成叶绿体。AA在暗处也不能形成叶绿体。说明基因型不是决定某一性状的必然实现,而是决定发育性状的可能性,即决定着个体的反应规范,AA和aa个体的反应规范不同。(二)内环境与表型修饰基因:能改变另一基因的表型效应的基因。它通过改变细胞的内环境来改变表型。例如:香豌豆植株的红花基因A,AA的个体红花的颜色不同,有红色,偏蓝的红颜色。发现有另外一对基因D/d基因与此有关,DD和Dd基因型的植株花色红色,而dd的花色偏蓝。原因dd植株细胞液pH高(0.6),偏碱性,花青素在酸性环境显红色,碱性条件下偏蓝色。D/d基因即修饰基因。二、基因表达的变异(一)表现度:是指杂合体在不同的遗传背景和环境因素影响下,个体间的基因表达的变化程度。例如多指是由显性基因控制的,带有一个有害基因的人都会出现多指,但多出的这一手指有的很长,有的很短,甚至有的仅有一个小小突起,表明都有一定的表型效应,但变异程度不同。又如克汀病患者,同样患病,但症状有轻有重,重者生活无法自理,轻者可以从事简单劳动,可以做10以内的加减法。这就是表现度的不同。(二)外显率:指在特定环境中,某一基因型(常指杂合子)个体显示出预期表型的频率(以百分比表示)。也就是说同样的基因型在一定的环境中有的个体表达了,而有的个体可能没有表达,这样外显率就小于100%。例如:颅面骨发育不全症,是显性遗传病,应该代与代之间连续,但偶尔会出现代与代之间不连续现象,就是由于显性基因外显不全。三、显隐性关系的相对性*(等位基因之间的关系)(一)完全显性具有一对相对性状差异的两个纯合亲本杂交后,F1只表现出一个亲本的性状,即完全显性。(二)不完全显性(半显性)具有一对相对性状差异的两个纯合亲本杂交后,F1表现双亲性状的中间型,称之为不完全显性。例如:紫茉莉的花色遗传。红花亲本(RR)和白花亲本(rr)杂交,F1(Rr)为粉红色。人的天然卷发也是由一对不完全显性基因决定的,其中卷发基因W对直发基因w是不完全显性。纯合体WW的头发十分卷曲,杂合体Ww的头发中等程度卷曲,ww则为直发。有耳垂AA、Aa,无耳垂aa。眼睑单aa,双AA、Aa(日本45岁80%延迟显性)(三)镶嵌显性(嵌镶显性)具有一对相对性状差异的两个纯合亲本杂交后,F1个体上双亲性状在不同部位镶嵌存在的现象。异色瓢虫鞘翅色斑的遗传。黑缘型(SASA)×(SESE)均色型→F1(SASE)新类型(四)共显性(并显性)双亲的性状同时在F1个体上表现出来的现象。AB血型;MN血型的遗传。MN血型人体内无天然抗体,输血是不用考虑MN血型是否一致。M型(LMLM)×(LNLN)N型→F1(LMLN)MN型镶嵌显性与共显性的区别:是在显性表现的范围上存在差异,共显性的遗传表现是全身性的,而镶嵌显性的遗传表现是局部性的。(五)条件显性由于环境条件的改变,显性从一种性状变为另一种性状的现象。金鱼草花色的遗传:红花×乳黄花色低温光足高温光弱F1红花乳黄花色还有人秃顶基因B,Bb基因型男性表现秃顶,女性正常。(六)显隐性关系随判定标准而改变鉴别相对性状表现完全显性或不完全显性,也取决于观察的分析水平。例如,镰形细胞贫血症在遗传上通常由一对隐性基因HbSHbS控制,杂合体的人(HbAHbS)在表型上是完全正常的,没有任何病症,但是将杂合体人的血液放在显微镜下检验,不使其接触氧气,也有一部分红细胞变成镰刀形。四、表型模写因环境条件的改变所引起的...