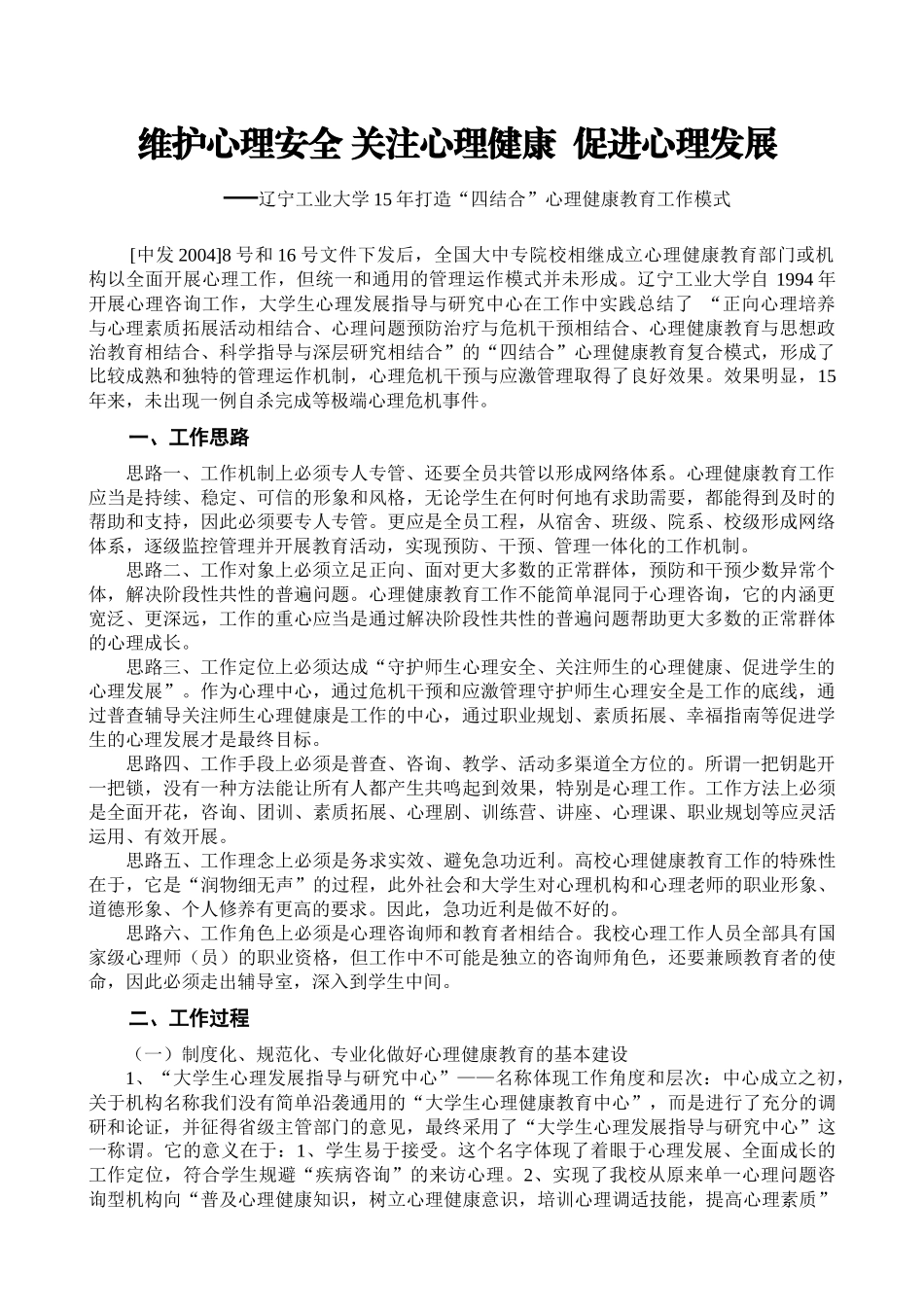

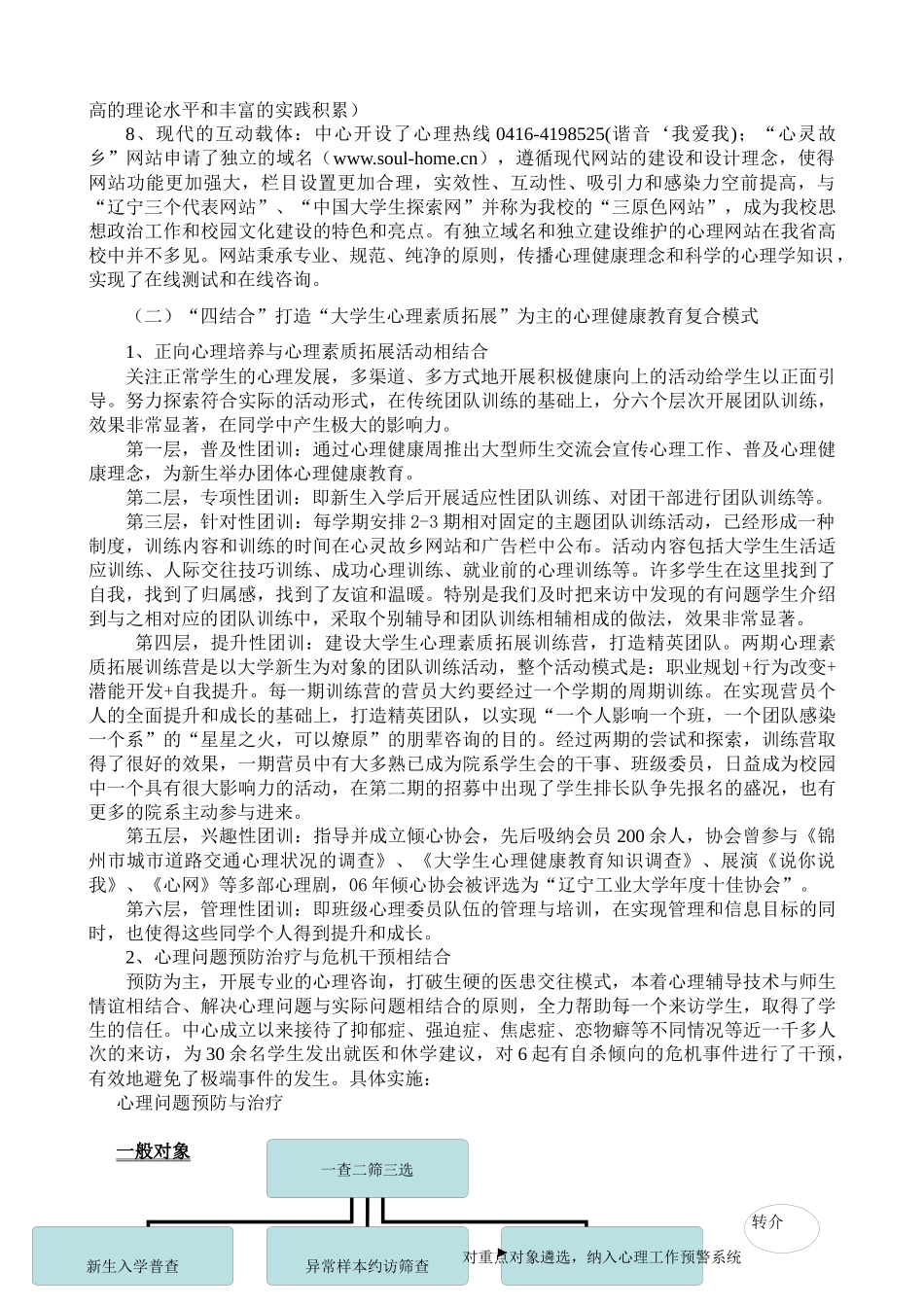

维护心理安全关注心理健康促进心理发展—辽宁工业大学15年打造“四结合”心理健康教育工作模式[中发2004]8号和16号文件下发后,全国大中专院校相继成立心理健康教育部门或机构以全面开展心理工作,但统一和通用的管理运作模式并未形成。辽宁工业大学自1994年开展心理咨询工作,大学生心理发展指导与研究中心在工作中实践总结了“正向心理培养与心理素质拓展活动相结合、心理问题预防治疗与危机干预相结合、心理健康教育与思想政治教育相结合、科学指导与深层研究相结合”的“四结合”心理健康教育复合模式,形成了比较成熟和独特的管理运作机制,心理危机干预与应激管理取得了良好效果。效果明显,15年来,未出现一例自杀完成等极端心理危机事件。一、工作思路思路一、工作机制上必须专人专管、还要全员共管以形成网络体系。心理健康教育工作应当是持续、稳定、可信的形象和风格,无论学生在何时何地有求助需要,都能得到及时的帮助和支持,因此必须要专人专管。更应是全员工程,从宿舍、班级、院系、校级形成网络体系,逐级监控管理并开展教育活动,实现预防、干预、管理一体化的工作机制。思路二、工作对象上必须立足正向、面对更大多数的正常群体,预防和干预少数异常个体,解决阶段性共性的普遍问题。心理健康教育工作不能简单混同于心理咨询,它的内涵更宽泛、更深远,工作的重心应当是通过解决阶段性共性的普遍问题帮助更大多数的正常群体的心理成长。思路三、工作定位上必须达成“守护师生心理安全、关注师生的心理健康、促进学生的心理发展”。作为心理中心,通过危机干预和应激管理守护师生心理安全是工作的底线,通过普查辅导关注师生心理健康是工作的中心,通过职业规划、素质拓展、幸福指南等促进学生的心理发展才是最终目标。思路四、工作手段上必须是普查、咨询、教学、活动多渠道全方位的。所谓一把钥匙开一把锁,没有一种方法能让所有人都产生共鸣起到效果,特别是心理工作。工作方法上必须是全面开花,咨询、团训、素质拓展、心理剧、训练营、讲座、心理课、职业规划等应灵活运用、有效开展。思路五、工作理念上必须是务求实效、避免急功近利。高校心理健康教育工作的特殊性在于,它是“润物细无声”的过程,此外社会和大学生对心理机构和心理老师的职业形象、道德形象、个人修养有更高的要求。因此,急功近利是做不好的。思路六、工作角色上必须是心理咨询师和教育者相结合。我校心理工作人员全部具有国家级心理师(员)的职业资格,但工作中不可能是独立的咨询师角色,还要兼顾教育者的使命,因此必须走出辅导室,深入到学生中间。二、工作过程(一)制度化、规范化、专业化做好心理健康教育的基本建设1、“大学生心理发展指导与研究中心”——名称体现工作角度和层次:中心成立之初,关于机构名称我们没有简单沿袭通用的“大学生心理健康教育中心”,而是进行了充分的调研和论证,并征得省级主管部门的意见,最终采用了“大学生心理发展指导与研究中心”这一称谓。它的意义在于:1、学生易于接受。这个名字体现了着眼于心理发展、全面成长的工作定位,符合学生规避“疾病咨询”的来访心理。2、实现了我校从原来单一心理问题咨询型机构向“普及心理健康知识,树立心理健康意识,培训心理调适技能,提高心理素质”的教育型、培训型、研究型工作机构的转变。2、专设独立机构有专项工作经费:“大学生心理发展指导与研究中心”为行政直属副处级单位,由校党委副书记直接分管领导,有专人负责。中心由2名专职人员、8名兼职咨询人员组成,其中教授3名、副教授5名、实习辅导员2名;聘请了3名督导;全校辅导员均为特约心理保健员。有办公、差旅、培训、学生活动等专项工作经费。3、机制完善形成网络工作体系:组成了由党委副书记领导,宣传部、学生处、团委、大学生心理发展指导与研究中心、教务处、校医院等部门负责人参与的大学生心理健康教育工作领导小组,形成网络工作体系。4、规范专业的基本建设:制度上——各项制度健全,制定并实施了《辽宁工业大学学生心理健康教育工作条例》、《心理辅导工作细则》、《中心主任工作职责》、《大学生心理发展指导与研究中心...