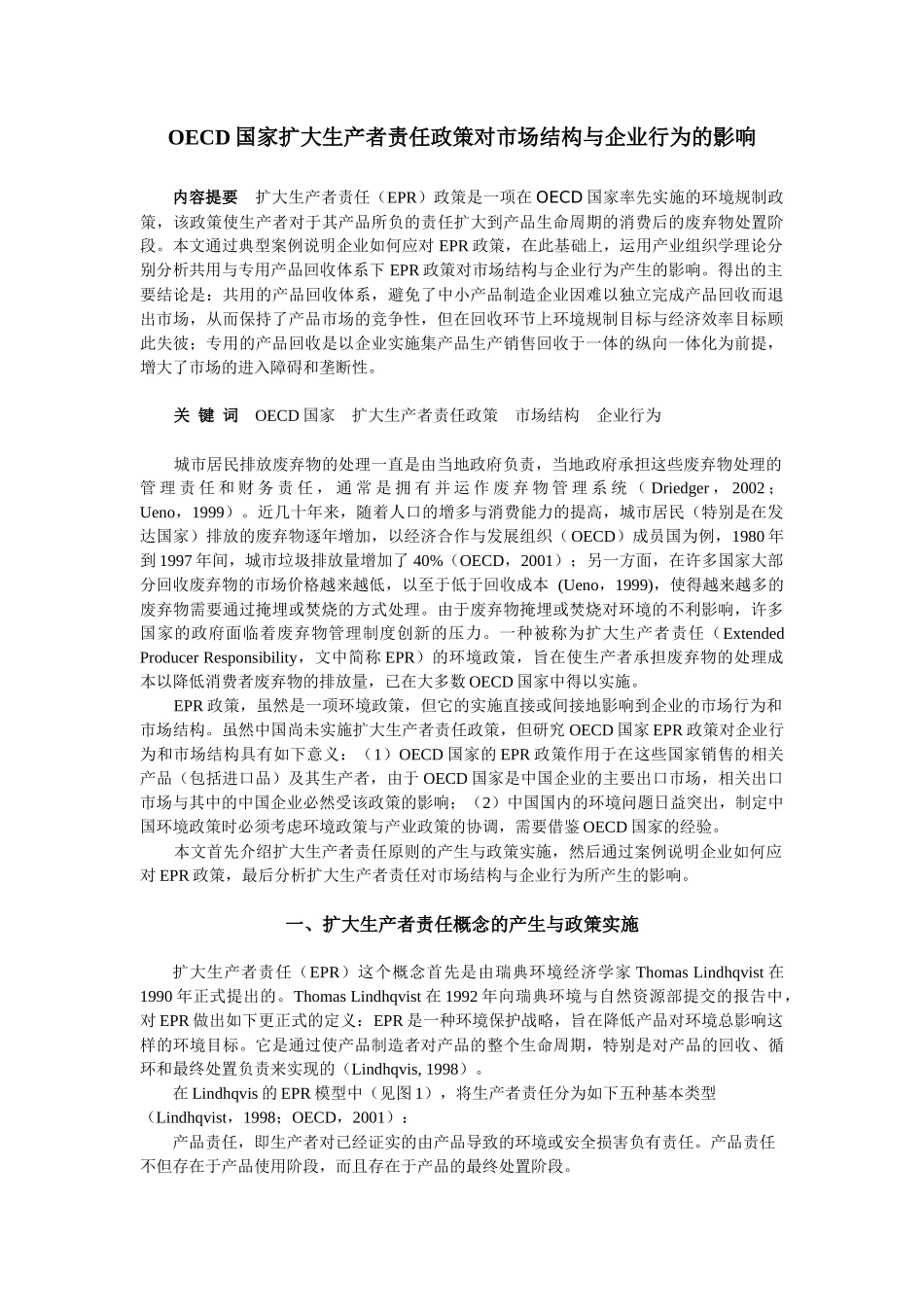

OECD国家扩大生产者责任政策对市场结构与企业行为的影响内容提要扩大生产者责任(EPR)政策是一项在OECD国家率先实施的环境规制政策,该政策使生产者对于其产品所负的责任扩大到产品生命周期的消费后的废弃物处置阶段。本文通过典型案例说明企业如何应对EPR政策,在此基础上,运用产业组织学理论分别分析共用与专用产品回收体系下EPR政策对市场结构与企业行为产生的影响。得出的主要结论是:共用的产品回收体系,避免了中小产品制造企业因难以独立完成产品回收而退出市场,从而保持了产品市场的竞争性,但在回收环节上环境规制目标与经济效率目标顾此失彼;专用的产品回收是以企业实施集产品生产销售回收于一体的纵向一体化为前提,增大了市场的进入障碍和垄断性。关键词OECD国家扩大生产者责任政策市场结构企业行为城市居民排放废弃物的处理一直是由当地政府负责,当地政府承担这些废弃物处理的管理责任和财务责任,通常是拥有并运作废弃物管理系统(Driedger,2002;Ueno,1999)。近几十年来,随着人口的增多与消费能力的提高,城市居民(特别是在发达国家)排放的废弃物逐年增加,以经济合作与发展组织(OECD)成员国为例,1980年到1997年间,城市垃圾排放量增加了40%(OECD,2001);另一方面,在许多国家大部分回收废弃物的市场价格越来越低,以至于低于回收成本(Ueno,1999),使得越来越多的废弃物需要通过掩埋或焚烧的方式处理。由于废弃物掩埋或焚烧对环境的不利影响,许多国家的政府面临着废弃物管理制度创新的压力。一种被称为扩大生产者责任(ExtendedProducerResponsibility,文中简称EPR)的环境政策,旨在使生产者承担废弃物的处理成本以降低消费者废弃物的排放量,已在大多数OECD国家中得以实施。EPR政策,虽然是一项环境政策,但它的实施直接或间接地影响到企业的市场行为和市场结构。虽然中国尚未实施扩大生产者责任政策,但研究OECD国家EPR政策对企业行为和市场结构具有如下意义:(1)OECD国家的EPR政策作用于在这些国家销售的相关产品(包括进口品)及其生产者,由于OECD国家是中国企业的主要出口市场,相关出口市场与其中的中国企业必然受该政策的影响;(2)中国国内的环境问题日益突出,制定中国环境政策时必须考虑环境政策与产业政策的协调,需要借鉴OECD国家的经验。本文首先介绍扩大生产者责任原则的产生与政策实施,然后通过案例说明企业如何应对EPR政策,最后分析扩大生产者责任对市场结构与企业行为所产生的影响。一、扩大生产者责任概念的产生与政策实施扩大生产者责任(EPR)这个概念首先是由瑞典环境经济学家ThomasLindhqvist在1990年正式提出的。ThomasLindhqvist在1992年向瑞典环境与自然资源部提交的报告中,对EPR做出如下更正式的定义:EPR是一种环境保护战略,旨在降低产品对环境总影响这样的环境目标。它是通过使产品制造者对产品的整个生命周期,特别是对产品的回收、循环和最终处置负责来实现的(Lindhqvis,1998)。在Lindhqvis的EPR模型中(见图1),将生产者责任分为如下五种基本类型(Lindhqvist,1998;OECD,2001):产品责任,即生产者对已经证实的由产品导致的环境或安全损害负有责任。产品责任不但存在于产品使用阶段,而且存在于产品的最终处置阶段。产品责任经济责任所有权责任信息责任物质责任经济责任(或称财务责任),意味着生产者支付管理产品(使用后)废弃物的全部或部分成本。这包括废弃物的收集、分类和处置等方面。物质责任,即在产品使用期后(消费后阶段)直接或间接的产品物质管理责任。信息责任,在产品的不同生命周期,生产者被要求提供产品及其影响的信息,例如,环保标志、能源信息或噪音。所有权责任,在产品的整个生命周期中,生产者保留产品的所有权,该所有权牵连到产品的环境问题。OECD(2001)将EPR定义为一种环境政策,生产者对于其产品所负的责任(物质和/或财务责任)扩大到产品生命周期的消费后的废弃物处置阶段(post-consumerstage)。EPR政策具有两个相互关联的特征:(1)将产品废弃物的处置责任全部或部分从市政当局那里上移至产品原来的生产者那里;(2)激励产品生产者在产品设计时将产品的...