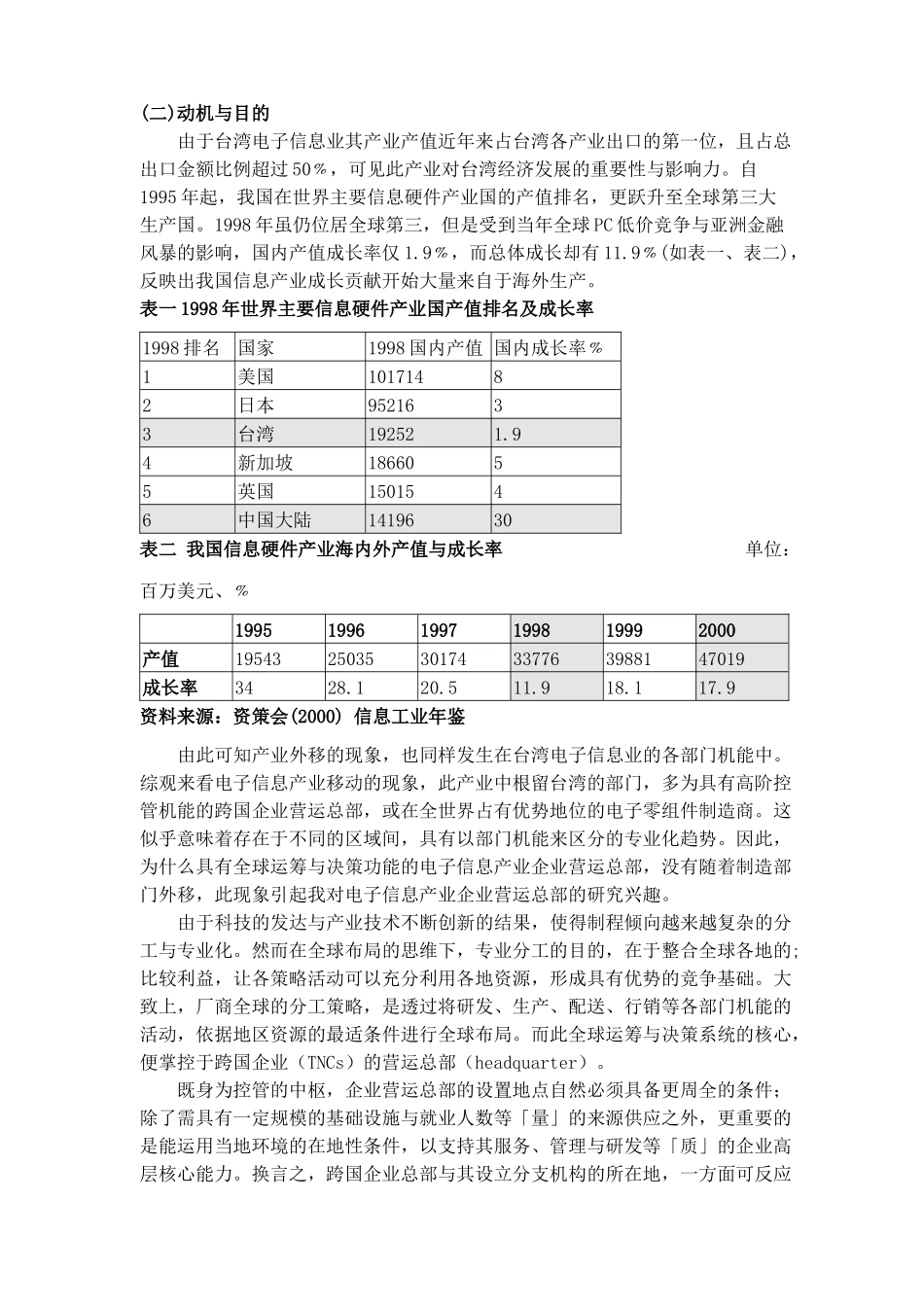

生产链接的权力与空间--台湾IT产业营运总部之定位与地域性目录一、前言(一)问题意识与时代脉络────────p.02(二)动机目的发问──────────p.03二、文献回顾(一)从权力关系看生产链接为何重要─────p.08(二)跨国企业组织的空间型态与其总部机能──p.012(三)台湾厂商于全球信息商品链的定位与其总部机能运作─────p.15(四)产业的空间聚集与在地条件──────p.18三、研究设计(一)研究架构、研究取向、与研究产业范畴───p.20(二)研究方法与研究流程────────p.22(三)假设与架构────────────p.24四、初步成果──────────────p.28五、检讨与后续研究───────────p.33六、引用文献───────────p.33生产链接的权力与空间:台湾IT1产业营运总部之定位与地域性第一章、前言(一)问题意识与时代脉络自九○年代起,至2002年台湾与大陆正式进入WTO后,台湾在面临中国大陆低成本的制造业代工竞争下,使得台湾的跨国企业开始迅速重组其全球制造分工体系,不论从制造基地和资源调度各方面,促使国内产业竞争与跨国投资的脚步更加激烈。以台湾产业外移的情形而言,虽然自1990年代前后因土地与人力成本高涨,处于劳力密集的生产机能的部门,如:中小型或劳力密集为主的制造部门或代工厂,就开始有大量转向大陆或海外投资的现象;但时至2000年前后,短短不到10年期间,不仅是劳力密集的中小企业,大规模公司甚至是台湾的经济命脉高科技产业,也开始出现大量与大规模转向大陆投资或进行生产,随着计算机技术、因特网与通讯之进步,从起初仅利用当地便宜的劳力、土地,至今转为开发市场与生产基地的移转,因而在2001年即引起国内「产业空洞化」的现象与疑虑。事实上,早在台湾出现此现象之前,国外针对于跨国企业为何要再组织与再结构其区位的原因早已开始被重视,已有许多研究指出,主要可分为来自于外在环境条件2或是组织内部压力3两种因素的影响(Hyer1972,Pan1998,Dicken2002)。也因为如此,台湾政府为了改善外在环境的吸引力,让大型制造业或具有竞争优势的企业继续将资金、技术、或高层决策组织根留于台湾,随即在2002年修定与提供许多优惠政策与措施,如:2002年推出「企业营运总部租税奖励办法」、修订「促产条例」等,期望透过这些对制造业所释出的政策优惠利多,一方面促进产业的景气复苏,另一方面也希望减缓产业出走的现象、或拉长企业外移的时程,以奖励大型或具有竞争力的企业。但如果换一个角度来看,实际上台湾多数大型IT产业的企业营运总部不需要政策的诱因,早在90年代初期跨界投资的风潮兴起之时,即选择根留台湾,换言之产业并非整体全部外移,而是以产业中不同部门机能,选择适合其发展的地点移动;因此,仍有一些部门未受到大陆低劳动成本的诱因,而选择留在台湾。可见政策优惠,并非是企业对于区位选择的唯一条件与绝对重点,但是企业营运总部的根留问题,却时至2002年才被加以重视,可见这其实意味着台湾的产业在2000年前后一定开使出现了结构上转型或是升级的困境,因而企业营运总部的根留问题才在此时点出现突显其重要性。1據吳明機(2000)依據電電機工會界定資訊科技(informationtechnology,簡稱IT)產業的內涵,包含電腦硬體業(…含半導體、電子零組件、消費性電子業等),軟體/服務業,通訊設備產業,及通訊服務業等。2如:需求減少、國內外市場競爭增加、景氣循環、與生產投入可即性下降、勞動抗力、或軍事原因影響3如:銷售過低、生產成本太高、人力資源不足(二)动机与目的由于台湾电子信息业其产业产值近年来占台湾各产业出口的第一位,且占总出口金额比例超过50﹪,可见此产业对台湾经济发展的重要性与影响力。自1995年起,我国在世界主要信息硬件产业国的产值排名,更跃升至全球第三大生产国。1998年虽仍位居全球第三,但是受到当年全球PC低价竞争与亚洲金融风暴的影响,国内产值成长率仅1.9﹪,而总体成长却有11.9﹪(如表一、表二),反映出我国信息产业成长贡献开始大量来自于海外生产。表一1998年世界主要信息硬件产业国产值排名及成长率1998排名国家1998国内产...