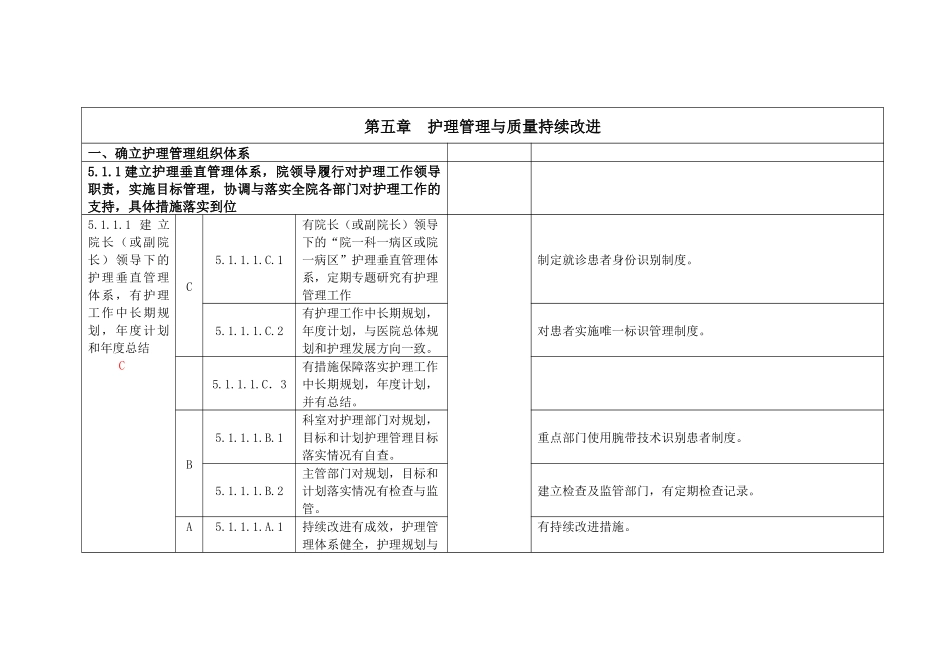

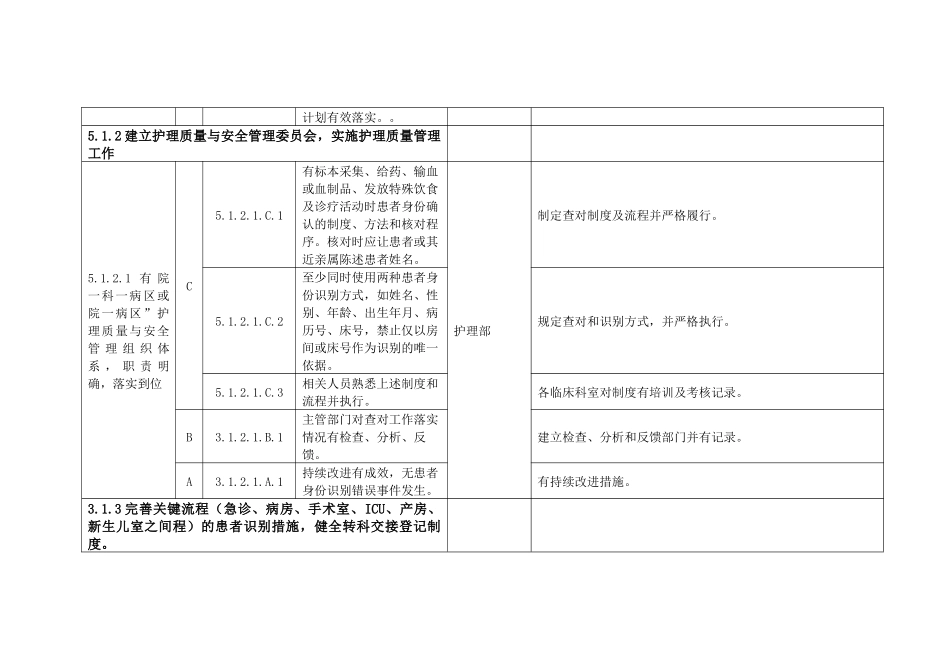

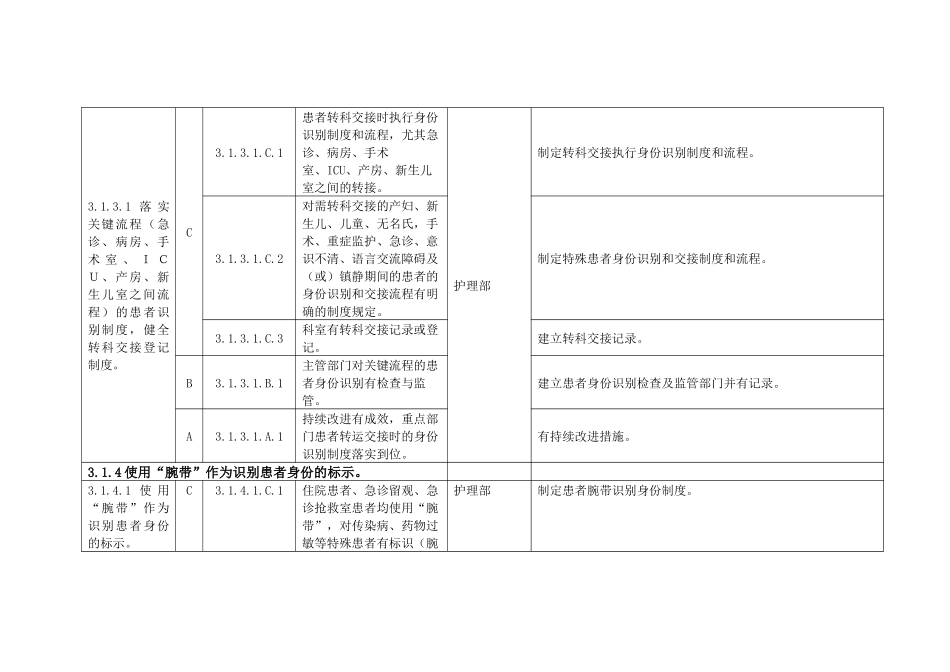

第五章护理管理与质量持续改进一、确立护理管理组织体系5.1.1建立护理垂直管理体系,院领导履行对护理工作领导职责,实施目标管理,协调与落实全院各部门对护理工作的支持,具体措施落实到位5.1.1.1建立院长(或副院长)领导下的护理垂直管理体系,有护理工作中长期规划,年度计划和年度总结CC5.1.1.1.C.1有院长(或副院长)领导下的“院一科一病区或院一病区”护理垂直管理体系,定期专题研究有护理管理工作制定就诊患者身份识别制度。5.1.1.1.C.2有护理工作中长期规划,年度计划,与医院总体规划和护理发展方向一致。对患者实施唯一标识管理制度。5.1.1.1.C.3有措施保障落实护理工作中长期规划,年度计划,并有总结。B5.1.1.1.B.1科室对护理部门对规划,目标和计划护理管理目标落实情况有自查。重点部门使用腕带技术识别患者制度。5.1.1.1.B.2主管部门对规划,目标和计划落实情况有检查与监管。建立检查及监管部门,有定期检查记录。A5.1.1.1.A.1持续改进有成效,护理管理体系健全,护理规划与有持续改进措施。计划有效落实。。5.1.2建立护理质量与安全管理委员会,实施护理质量管理工作5.1.2.1有院一科一病区或院一病区”护理质量与安全管理组织体系,职责明确,落实到位C5.1.2.1.C.1有标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食及诊疗活动时患者身份确认的制度、方法和核对程序。核对时应让患者或其近亲属陈述患者姓名。护理部制定查对制度及流程并严格履行。5.1.2.1.C.2至少同时使用两种患者身份识别方式,如姓名、性别、年龄、出生年月、病历号、床号,禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据。规定查对和识别方式,并严格执行。5.1.2.1.C.3相关人员熟悉上述制度和流程并执行。各临床科室对制度有培训及考核记录。B3.1.2.1.B.1主管部门对查对工作落实情况有检查、分析、反馈。建立检查、分析和反馈部门并有记录。A3.1.2.1.A.1持续改进有成效,无患者身份识别错误事件发生。有持续改进措施。3.1.3完善关键流程(急诊、病房、手术室、ICU、产房、新生儿室之间程)的患者识别措施,健全转科交接登记制度。3.1.3.1落实关键流程(急诊、病房、手术室、ICU、产房、新生儿室之间流程)的患者识别制度,健全转科交接登记制度。C3.1.3.1.C.1患者转科交接时执行身份识别制度和流程,尤其急诊、病房、手术室、ICU、产房、新生儿室之间的转接。护理部制定转科交接执行身份识别制度和流程。3.1.3.1.C.2对需转科交接的产妇、新生儿、儿童、无名氏,手术、重症监护、急诊、意识不清、语言交流障碍及(或)镇静期间的患者的身份识别和交接流程有明确的制度规定。制定特殊患者身份识别和交接制度和流程。3.1.3.1.C.3科室有转科交接记录或登记。建立转科交接记录。B3.1.3.1.B.1主管部门对关键流程的患者身份识别有检查与监管。建立患者身份识别检查及监管部门并有记录。A3.1.3.1.A.1持续改进有成效,重点部门患者转运交接时的身份识别制度落实到位。有持续改进措施。3.1.4使用“腕带”作为识别患者身份的标示。3.1.4.1使用“腕带”作为识别患者身份的标示。C3.1.4.1.C.1住院患者、急诊留观、急诊抢救室患者均使用“腕带”,对传染病、药物过敏等特殊患者有标识(腕护理部制定患者腕带识别身份制度。带与床头卡),且有明确制度规定。B3.1.4.1.B.1主管部门有检查与监管。建立检查及监管部门并有记录。A3.1.4.1.A.1持续改进有成效,“腕带”识别患者身份落实到位。有持续改进措施。二、确立特殊情况下医务人员之间有效沟通的程序、步骤3.2.1在住院患者的常规诊疗活动中,以书面方式下达医嘱。3.2.1.1按规定开具完整的医嘱或处方。C3.2.1.1.C.1有开具医嘱或处方的相关制度与规范。护理部制定开具医嘱和处方的制度和规范。3.2.1.1.C.2医务人员对模糊不清、有疑问的医嘱或处方,有明确的澄清流程并落实。制定特殊和有疑问的医嘱和处方澄清流程。B3.2.1.1.B.1主管部门对医嘱或处方开具有检查与监管。建立检查和监管部门并有记录。A3.2.1.1.A.1持续改进有成效,开具的医嘱或处方规范。有持续改进措施。3.2.2在实施紧急抢救的情况下,必要时可口头下达临时医嘱;护理人员应对口头临时医嘱完整重述...