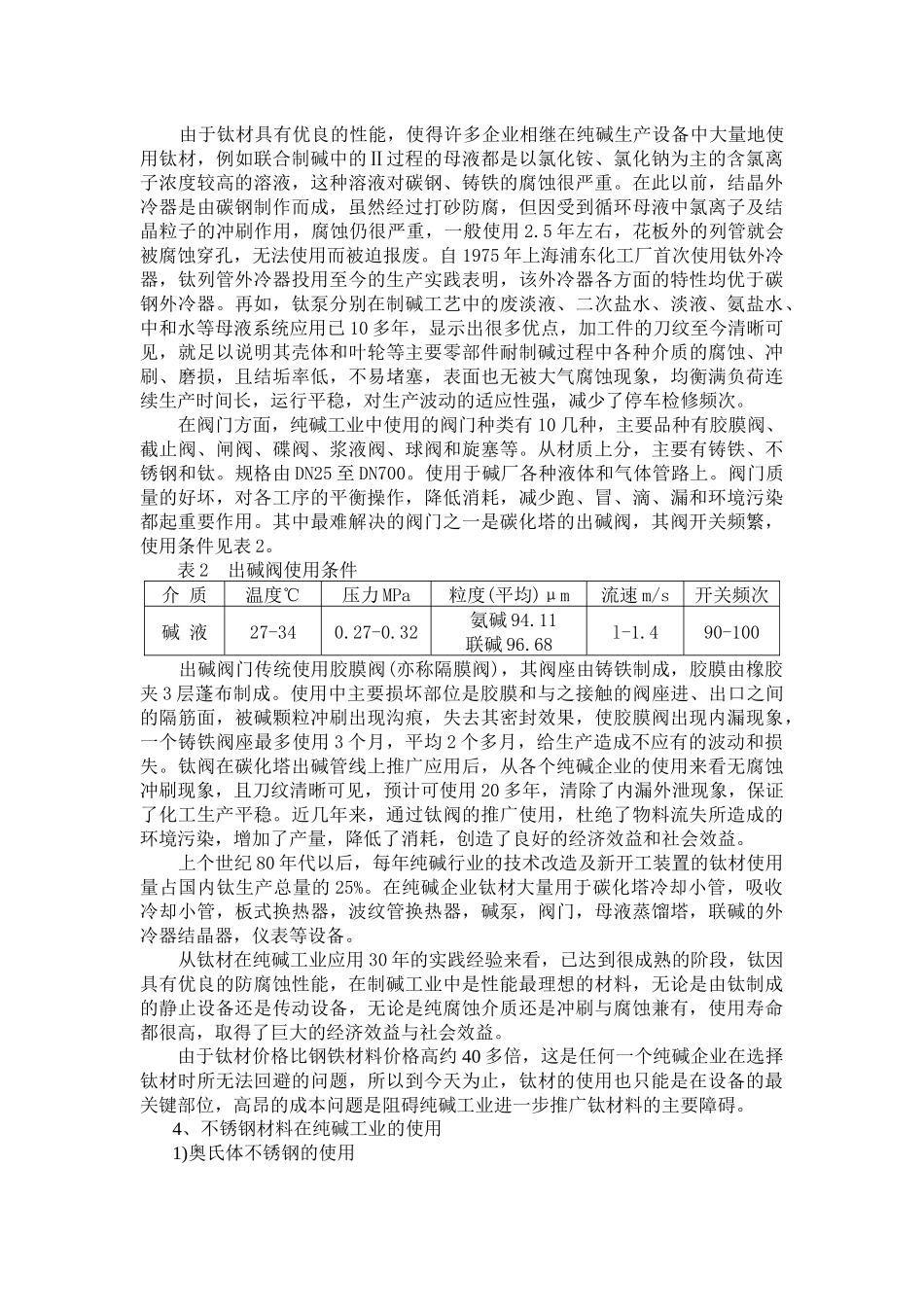

纯碱生产中耐腐蚀性材料的应用1、纯碱工业主体材料纯碱工业从索尔维制碱法工业化开始,一百多年过去了,纯碱工业的设备仍然以钢铁材料为主。绝大部分设备都是采用铸铁材料。而灰铸铁制设备使用寿命比碳钢设备寿命长,因此,不论是庞大的塔器还是各种各样的热交换器、管道、泵、阀门等,均采用铸铁材料,直到120年后的今天,纯碱工业仍然是铸铁材料大用户之一,它所采用的铸铁总数量远远超过其他任何化学工业。到今天为止在纯碱工业中的使用的材料情况来看,不得不承认铸铁仍是第一大材料,有些由它制成的设备100多年都没有变化,如碳化塔,吸收塔现在还是依然使用灰口铸铁来制造,是现今纯碱工业中由铸铁制造的主体设备。在当今的纯碱企业中铸铁用量虽然大,但并非是最佳的材料,在使用上也暴露出一系列的问题,如铸铁笨重,耐腐蚀能力低,铸造缺陷比较多而且很难完全避免,使用一段时间后,容易泄漏,维修工作量很大。因此铸铁是否继续作为制碱的主体材料很值得人们去思考与探讨。几十年以来,不管人们承不承认,一个要求取代铸铁材料或者通过其他防腐的技术来提高钢铁设备寿命的改革,已在国内外纯碱界兴起。我国对纯碱工业主体材料的改革始于上个世纪60年代,它是以开拓联碱工艺为契机,以强化氨碱法为背景而开展的,通过几十年的努力,已经取得很多的成果,把过去那种只采用铸铁材料的旧传统,转移到用多种耐蚀材料、多种的防腐技术并用的轨道上来,过去那种靠消耗大量的资金、钢铁和劳动力的局面已大大改变。在纯碱生产中,由于设备腐蚀,大量铁锈带入产品出现“色碱”,造成次品。特别是中、小型联碱厂,在大多数情况下,设备腐蚀损坏是非计划性停工检修的直接原因。腐蚀是材料在环境的作用下引起的破坏和变质,腐蚀的危害非常巨大,它使宝贵的材料变成废物。使生产和生活设施过早的报废。金属和合金的腐蚀主要是化学或电化学作用引起的破坏,有时还同时包含机械、物理或生物作用。单纯的物理破坏很少,单纯的机械破坏不属于腐蚀。据统计,一个工业发达的国家,每年由于金属腐蚀的直接损失就占全年国民经济总产值的4%,间接损失则更大。众所周知,纯碱厂引起腐蚀的原因是工艺介质溶液中含有氯离子和氧。氯离子是必须存在的,控制介质中的含2、纯碱溶液的腐蚀性纯碱生产过程中的介质大致可分为以下几种:①精制盐水,主要是饱和盐水溶液;②蒸馏冷凝液,主要是游离氨和CO2的混合溶液;③氨盐水、碳化取出液、母液Ⅰ、母液Ⅱ、氨母液Ⅰ、氨母液Ⅱ等溶液,它们主要是NaCl、MH4Cl、(NH)4CO3、NH4HCO3、NaHCO3等盐类的混合溶液,其CO2、Cl-含量大致相似,不同的是结合氨、游离氨、Na+含量不一样。这些溶液它们具有一个共性,就是均为强电解质,比较有利于电化学腐蚀的进行。由于碱厂各种溶液大部分是多元混合溶液,其腐蚀性极强,在生产实际中,由于介质、流速、浓度、温度、压力等条件不同,以及耐蚀材料种类繁多,因此,金属的腐蚀破坏类型也是多种多样的。主要有以下几种形式:均匀腐蚀是纯碱工业设备最常见的腐蚀形态之一,是电化学腐蚀的基本形态,在全部暴露于介质中的表面上均匀进行,金属均匀减薄,重量逐步减轻,最后破坏;石墨化腐蚀是普通铸铁中的石墨以网络形状分布在铁素体内,在介质为盐水、矿水、土壤或极稀的酸性溶液中,发生了铁素体选择性腐蚀。磨损腐蚀是由于腐蚀流体和金属表面的相对运动,引起金属的加速破坏现象,它是腐蚀和磨损、化学作用和机械作用共同或交替进行的结果,其腐蚀激烈程度远超过单一的腐蚀过程。生产中流体通常是气、液、固多相并存,在纯碱厂出现的腐蚀常见为冲刷腐蚀、冲击腐蚀、空泡腐蚀等类型。冲刷腐蚀也称为进口管腐蚀,主要集中出现在换热管列管入口管端处,引起的主要原因是流体由大截面进入小截面的列管中,产生的湍流与夹带的结晶细粒猛烈的对管端进行冲刷,很快就把管端蚀穿。而冲击腐蚀产生的原因是更高流速中产生的一种磨损腐蚀。主要是泵等的转动部件;空泡腐蚀又称穴蚀,是由于蒸汽泡的形成和破灭而引起的,是由于金属设备的几何形状不能满足流体力学的要求,局部产生旋涡,气体在压力高时破灭,产生冲击波小孔和缝隙腐蚀是在金...