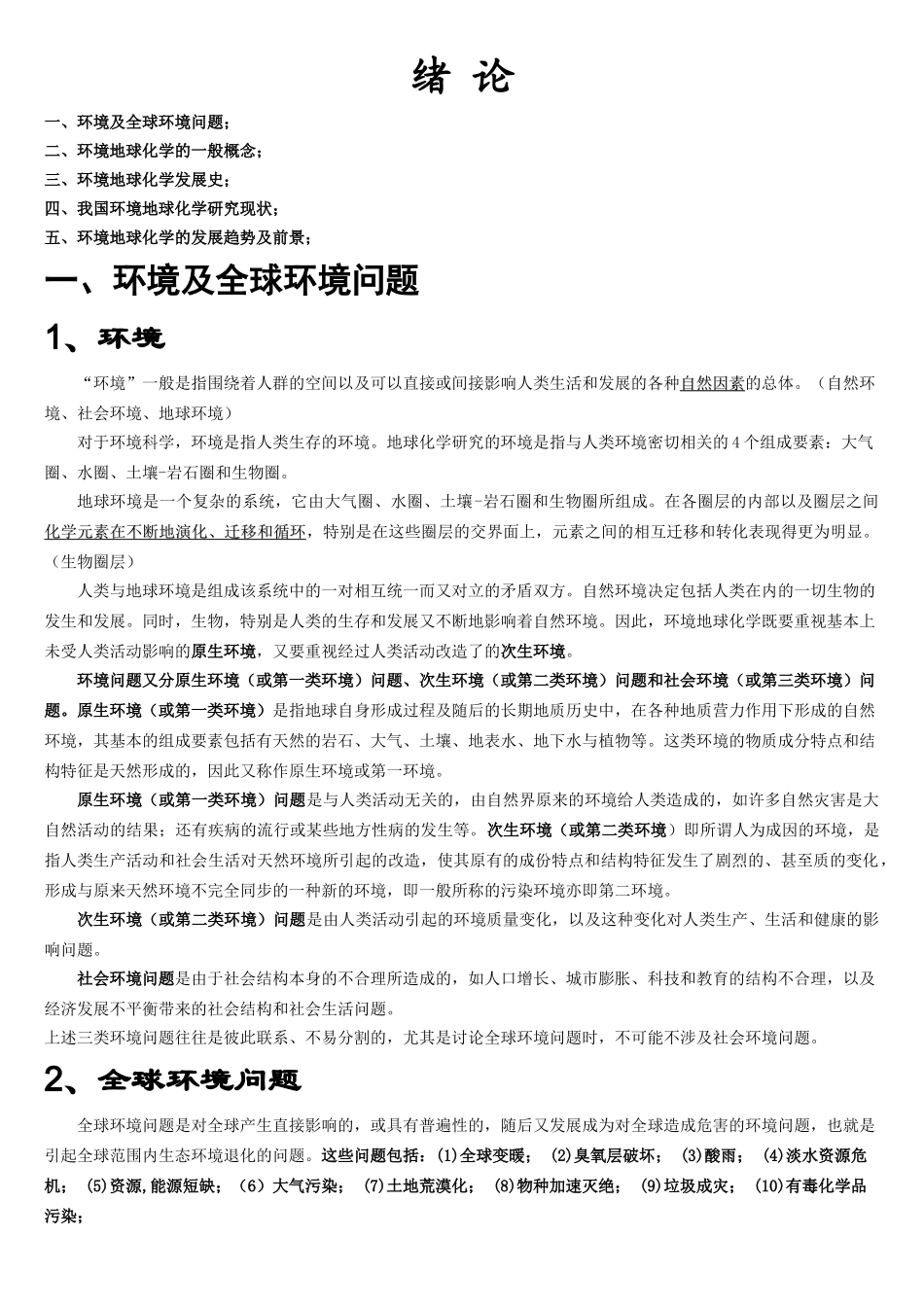

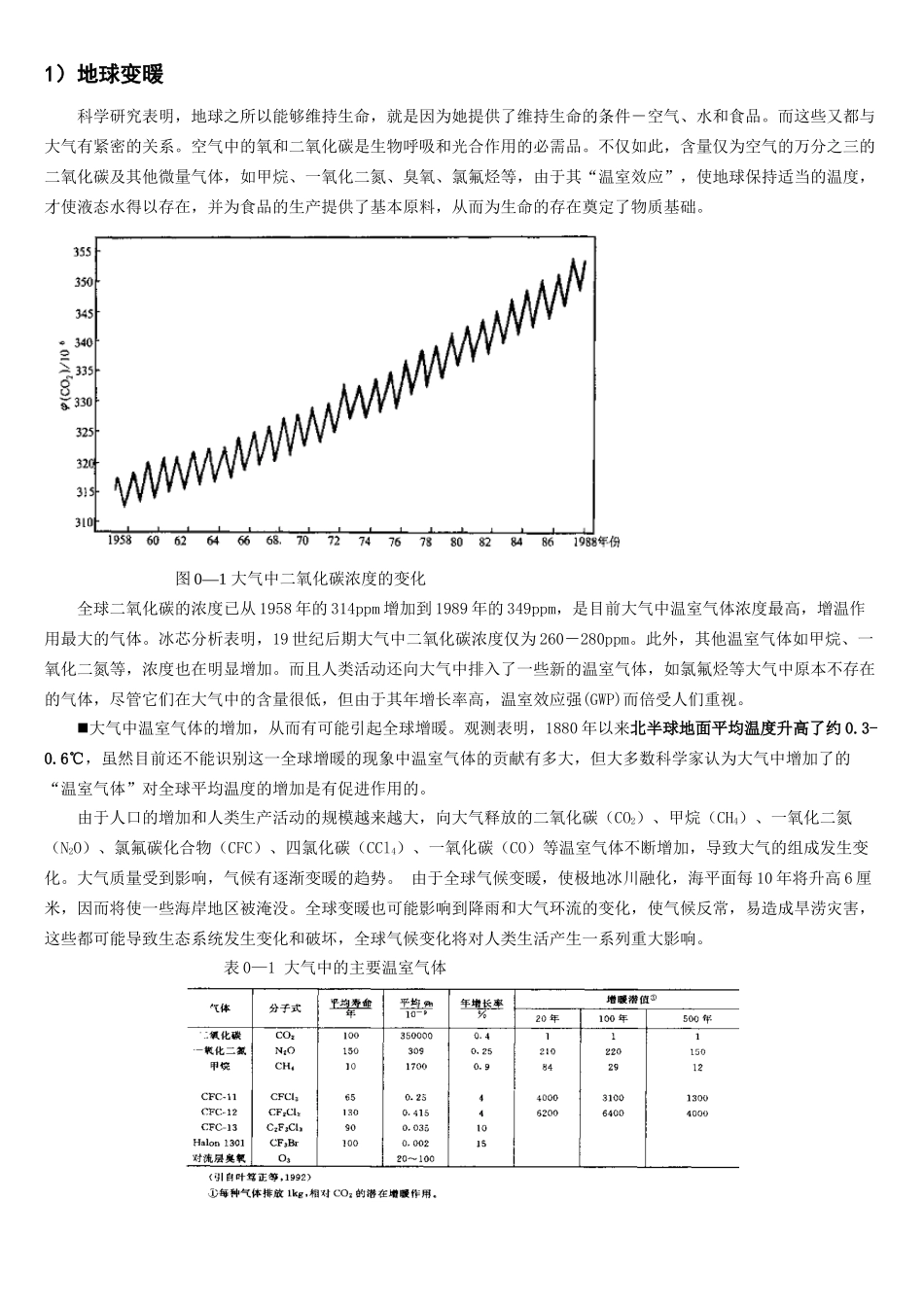

绪论一、环境及全球环境问题;二、环境地球化学的一般概念;三、环境地球化学发展史;四、我国环境地球化学研究现状;五、环境地球化学的发展趋势及前景;一、环境及全球环境问题1、环境“环境”一般是指围绕着人群的空间以及可以直接或间接影响人类生活和发展的各种自然因素自然因素的总体。(自然环境、社会环境、地球环境)对于环境科学,环境是指人类生存的环境。地球化学研究的环境是指与人类环境密切相关的4个组成要素:大气圈、水圈、土壤-岩石圈和生物圈。地球环境是一个复杂的系统,它由大气圈、水圈、土壤-岩石圈和生物圈所组成。在各圈层的内部以及圈层之间化学元素在不断地演化、迁移和循环化学元素在不断地演化、迁移和循环,特别是在这些圈层的交界面上,元素之间的相互迁移和转化表现得更为明显。(生物圈层)人类与地球环境是组成该系统中的一对相互统一而又对立的矛盾双方。自然环境决定包括人类在内的一切生物的发生和发展。同时,生物,特别是人类的生存和发展又不断地影响着自然环境。因此,环境地球化学既要重视基本上未受人类活动影响的原生环境,又要重视经过人类活动改造了的次生环境。环境问题又分原生环境(或第一类环境)问题、次生环境(或第二类环境)问题和社会环境(或第三类环境)问题。原生环境(或第一类环境)是指地球自身形成过程及随后的长期地质历史中,在各种地质营力作用下形成的自然环境,其基本的组成要素包括有天然的岩石、大气、土壤、地表水、地下水与植物等。这类环境的物质成分特点和结构特征是天然形成的,因此又称作原生环境或第一环境。原生环境(或第一类环境)问题是与人类活动无关的,由自然界原来的环境给人类造成的,如许多自然灾害是大自然活动的结果;还有疾病的流行或某些地方性病的发生等。次生环境(或第二类环境)即所谓人为成因的环境,是指人类生产活动和社会生活对天然环境所引起的改造,使其原有的成份特点和结构特征发生了剧烈的、甚至质的变化,形成与原来天然环境不完全同步的一种新的环境,即一般所称的污染环境亦即第二环境。次生环境(或第二类环境)问题是由人类活动引起的环境质量变化,以及这种变化对人类生产、生活和健康的影响问题。社会环境问题是由于社会结构本身的不合理所造成的,如人口增长、城市膨胀、科技和教育的结构不合理,以及经济发展不平衡带来的社会结构和社会生活问题。上述三类环境问题往往是彼此联系、不易分割的,尤其是讨论全球环境问题时,不可能不涉及社会环境问题。2、全球环境问题全球环境问题是对全球产生直接影响的,或具有普遍性的,随后又发展成为对全球造成危害的环境问题,也就是引起全球范围内生态环境退化的问题。这些问题包括:(1)全球变暖;(2)臭氧层破坏;(3)酸雨;(4)淡水资源危机;(5)资源,能源短缺;(6)大气污染;(7)土地荒漠化;(8)物种加速灭绝;(9)垃圾成灾;(10)有毒化学品污染;1)地球变暖科学研究表明,地球之所以能够维持生命,就是因为她提供了维持生命的条件-空气、水和食品。而这些又都与大气有紧密的关系。空气中的氧和二氧化碳是生物呼吸和光合作用的必需品。不仅如此,含量仅为空气的万分之三的二氧化碳及其他微量气体,如甲烷、一氧化二氮、臭氧、氯氟烃等,由于其“温室效应”,使地球保持适当的温度,才使液态水得以存在,并为食品的生产提供了基本原料,从而为生命的存在奠定了物质基础。图0—1大气中二氧化碳浓度的变化全球二氧化碳的浓度已从1958年的314ppm增加到1989年的349ppm,是目前大气中温室气体浓度最高,增温作用最大的气体。冰芯分析表明,19世纪后期大气中二氧化碳浓度仅为260-280ppm。此外,其他温室气体如甲烷、一氧化二氮等,浓度也在明显增加。而且人类活动还向大气中排入了一些新的温室气体,如氯氟烃等大气中原本不存在的气体,尽管它们在大气中的含量很低,但由于其年增长率高,温室效应强(GWP)而倍受人们重视。大气中温室气体的增加,从而有可能引起全球增暖。观测表明,1880年以来北半球地面平均温度升高了约0.3-0.6℃,虽然目前还不能识别这一全球增暖的现象中温室气体的贡献有多大,但大多数科学家认为大气中...