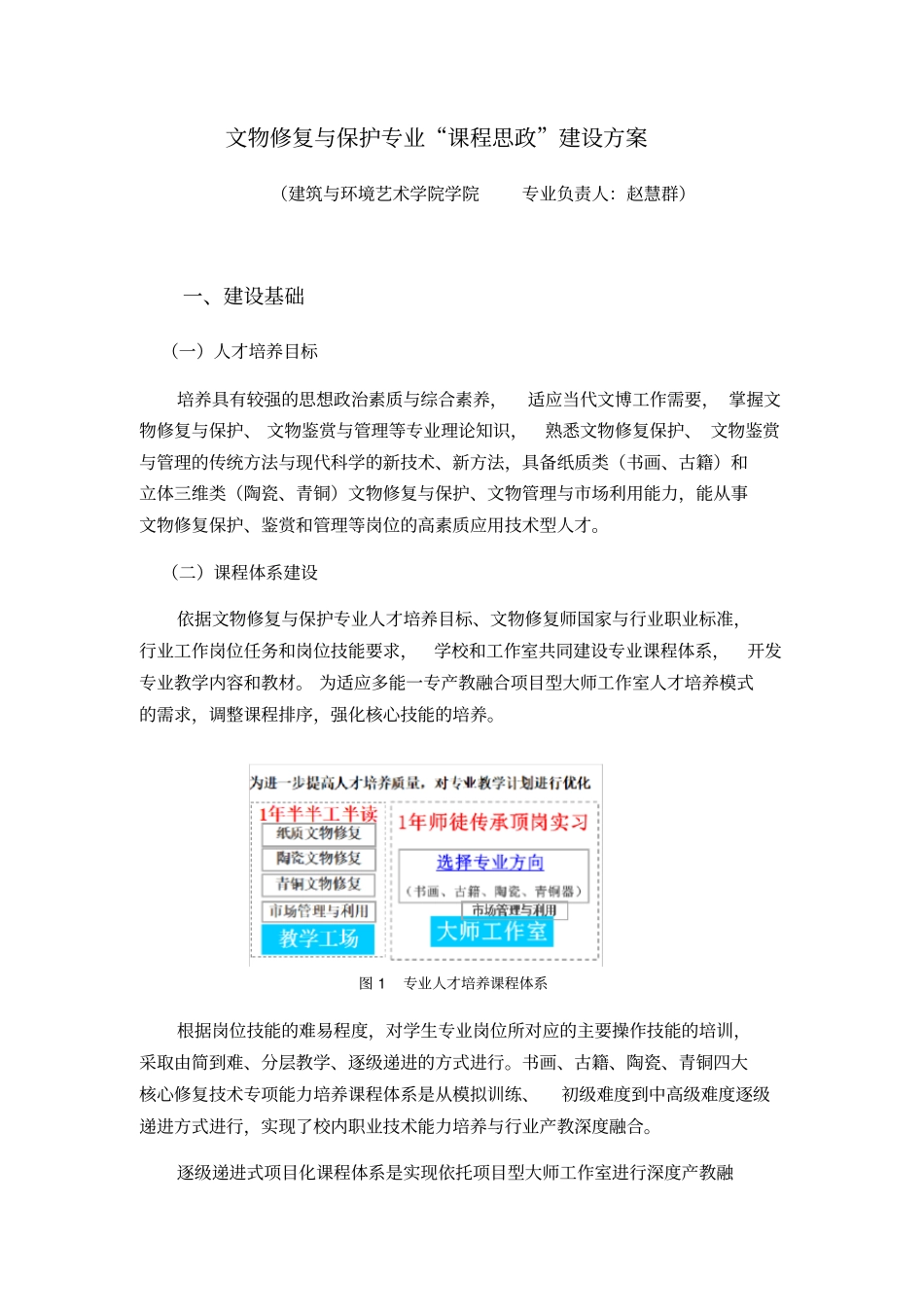

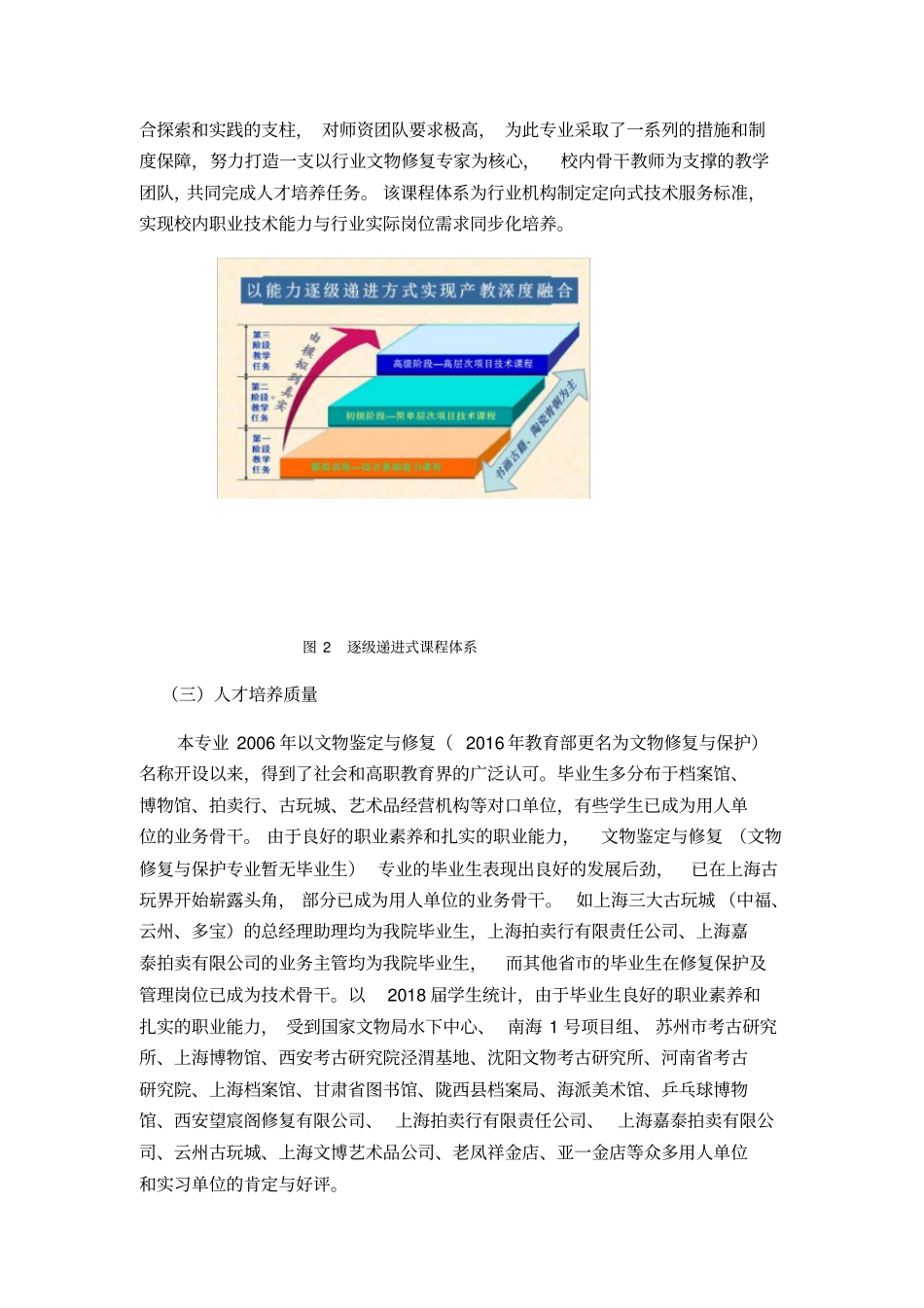

文物修复与保护专业“课程思政”建设方案(建筑与环境艺术学院学院专业负责人:赵慧群)一、建设基础(一)人才培养目标培养具有较强的思想政治素质与综合素养,适应当代文博工作需要,掌握文物修复与保护、文物鉴赏与管理等专业理论知识,熟悉文物修复保护、文物鉴赏与管理的传统方法与现代科学的新技术、新方法,具备纸质类(书画、古籍)和立体三维类(陶瓷、青铜)文物修复与保护、文物管理与市场利用能力,能从事文物修复保护、鉴赏和管理等岗位的高素质应用技术型人才。(二)课程体系建设依据文物修复与保护专业人才培养目标、文物修复师国家与行业职业标准,行业工作岗位任务和岗位技能要求,学校和工作室共同建设专业课程体系,开发专业教学内容和教材。为适应多能一专产教融合项目型大师工作室人才培养模式的需求,调整课程排序,强化核心技能的培养。图1专业人才培养课程体系根据岗位技能的难易程度,对学生专业岗位所对应的主要操作技能的培训,采取由简到难、分层教学、逐级递进的方式进行。书画、古籍、陶瓷、青铜四大核心修复技术专项能力培养课程体系是从模拟训练、初级难度到中高级难度逐级递进方式进行,实现了校内职业技术能力培养与行业产教深度融合。逐级递进式项目化课程体系是实现依托项目型大师工作室进行深度产教融合探索和实践的支柱,对师资团队要求极高,为此专业采取了一系列的措施和制度保障,努力打造一支以行业文物修复专家为核心,校内骨干教师为支撑的教学团队,共同完成人才培养任务。该课程体系为行业机构制定定向式技术服务标准,实现校内职业技术能力与行业实际岗位需求同步化培养。图2逐级递进式课程体系(三)人才培养质量本专业2006年以文物鉴定与修复(2016年教育部更名为文物修复与保护)名称开设以来,得到了社会和高职教育界的广泛认可。毕业生多分布于档案馆、博物馆、拍卖行、古玩城、艺术品经营机构等对口单位,有些学生已成为用人单位的业务骨干。由于良好的职业素养和扎实的职业能力,文物鉴定与修复(文物修复与保护专业暂无毕业生)专业的毕业生表现出良好的发展后劲,已在上海古玩界开始崭露头角,部分已成为用人单位的业务骨干。如上海三大古玩城(中福、云州、多宝)的总经理助理均为我院毕业生,上海拍卖行有限责任公司、上海嘉泰拍卖有限公司的业务主管均为我院毕业生,而其他省市的毕业生在修复保护及管理岗位已成为技术骨干。以2018届学生统计,由于毕业生良好的职业素养和扎实的职业能力,受到国家文物局水下中心、南海1号项目组、苏州市考古研究所、上海博物馆、西安考古研究院泾渭基地、沈阳文物考古研究所、河南省考古研究院、上海档案馆、甘肃省图书馆、陇西县档案局、海派美术馆、乒乓球博物馆、西安望宸阁修复有限公司、上海拍卖行有限责任公司、上海嘉泰拍卖有限公司、云州古玩城、上海文博艺术品公司、老凤祥金店、亚一金店等众多用人单位和实习单位的肯定与好评。二、育人目标文物修复与保护专业的工作对象为文物,其最大的特征是不可再生性和不可替代性,一旦毁坏一件或一处,就永远失去一件或一处,就永远失去一件或一处文明或历史的见证物和象征物。因此文物行业对从业者有严格的职业标准和要求,在文物从业人员十守则中,其核心要求就是“爱护文物,要象战士爱护武器一样,千方百计确保文物不受损伤”、“严禁将文物化公为私、监守自盗、礼品馈赠、倒买倒卖”。基于以上文物特性及行业要求,结合专业人才培养目前,确定文物修复与保护专业思政课程的育人目标:秉承尊重原貌、诚实守信的价值理念,培养德技双精,具有工匠精神,使学生成为掌握科学处理方法的修复工匠、能治病救物的文物医生。三、建设内容以点带面,以滋润如春雨、育人细无声的“春雨”计划实施碎片化职业精神和职业能力培养。将春雨灌溉计划贯穿于整个人才培养方案、课程体系、课程设计及教风学风管理。从实训环境、实验要求、操作标准、安全规范、细节处理、岗位职责等诸多方面对学生进行思政教育,于无声处细育人,将“尊重原貌、诚实守信、执着专注、作风严谨、精益求精、推陈出新”的工匠精神细化到课程知识与能力的每个重点,使得...