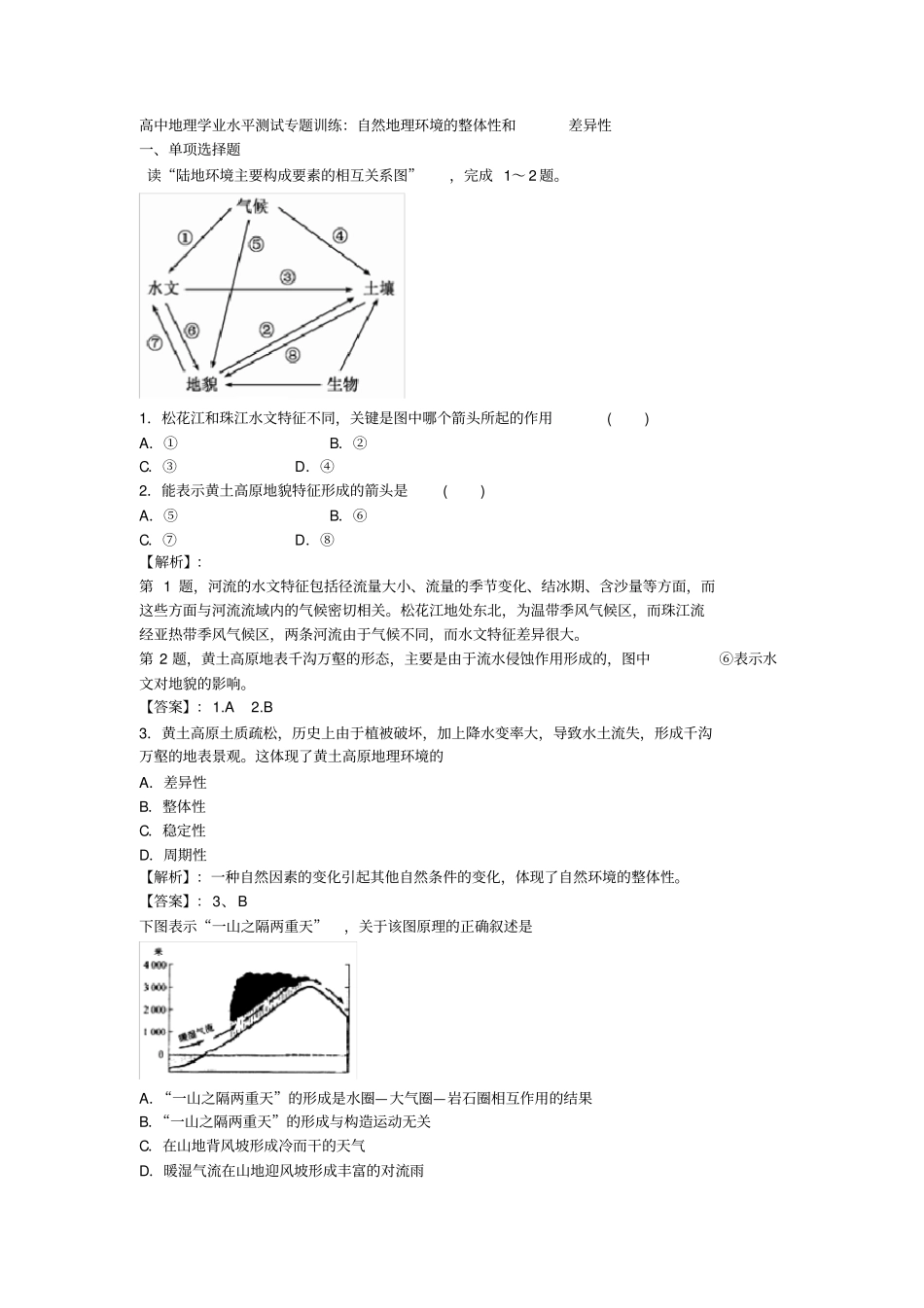

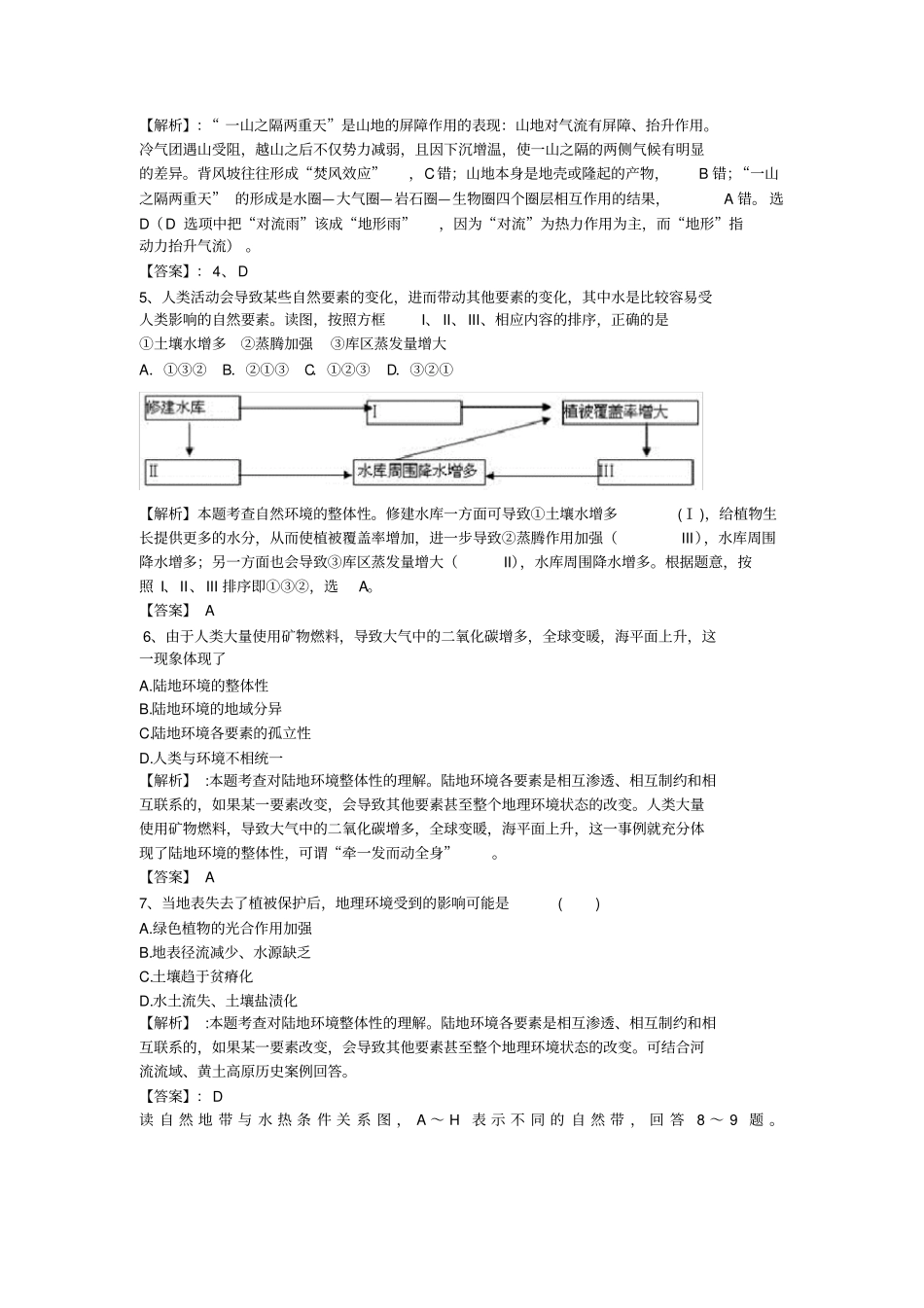

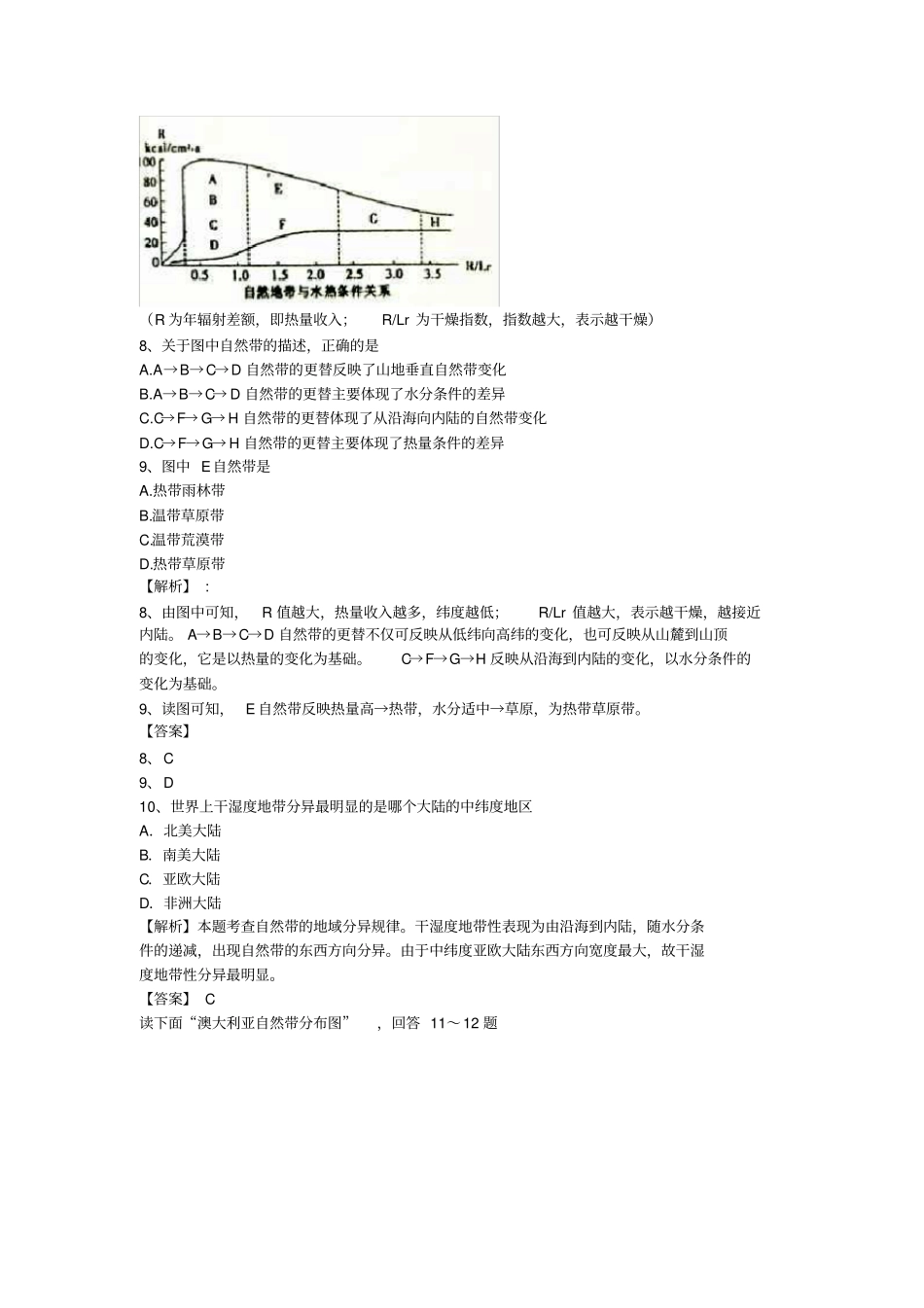

高中地理学业水平测试专题训练:自然地理环境的整体性和差异性一、单项选择题读“陆地环境主要构成要素的相互关系图”,完成1~2题。1.松花江和珠江水文特征不同,关键是图中哪个箭头所起的作用()A.①B.②C.③D.④2.能表示黄土高原地貌特征形成的箭头是()A.⑤B.⑥C.⑦D.⑧【解析】:第1题,河流的水文特征包括径流量大小、流量的季节变化、结冰期、含沙量等方面,而这些方面与河流流域内的气候密切相关。松花江地处东北,为温带季风气候区,而珠江流经亚热带季风气候区,两条河流由于气候不同,而水文特征差异很大。第2题,黄土高原地表千沟万壑的形态,主要是由于流水侵蚀作用形成的,图中⑥表示水文对地貌的影响。【答案】:1.A2.B3.黄土高原土质疏松,历史上由于植被破坏,加上降水变率大,导致水土流失,形成千沟万壑的地表景观。这体现了黄土高原地理环境的A.差异性B.整体性C.稳定性D.周期性【解析】:一种自然因素的变化引起其他自然条件的变化,体现了自然环境的整体性。【答案】:3、B下图表示“一山之隔两重天”,关于该图原理的正确叙述是A.“一山之隔两重天”的形成是水圈—大气圈—岩石圈相互作用的结果B.“一山之隔两重天”的形成与构造运动无关C.在山地背风坡形成冷而干的天气D.暖湿气流在山地迎风坡形成丰富的对流雨【解析】:“一山之隔两重天”是山地的屏障作用的表现:山地对气流有屏障、抬升作用。冷气团遇山受阻,越山之后不仅势力减弱,且因下沉增温,使一山之隔的两侧气候有明显的差异。背风坡往往形成“焚风效应”,C错;山地本身是地壳或隆起的产物,B错;“一山之隔两重天”的形成是水圈—大气圈—岩石圈—生物圈四个圈层相互作用的结果,A错。选D(D选项中把“对流雨”该成“地形雨”,因为“对流”为热力作用为主,而“地形”指动力抬升气流)。【答案】:4、D5、人类活动会导致某些自然要素的变化,进而带动其他要素的变化,其中水是比较容易受人类影响的自然要素。读图,按照方框I、II、III、相应内容的排序,正确的是①土壤水增多②蒸腾加强③库区蒸发量增大A.①③②B.②①③C.①②③D.③②①【解析】本题考查自然环境的整体性。修建水库一方面可导致①土壤水增多(Ⅰ),给植物生长提供更多的水分,从而使植被覆盖率增加,进一步导致②蒸腾作用加强(III),水库周围降水增多;另一方面也会导致③库区蒸发量增大(II),水库周围降水增多。根据题意,按照I、II、III排序即①③②,选A。【答案】A6、由于人类大量使用矿物燃料,导致大气中的二氧化碳增多,全球变暖,海平面上升,这一现象体现了A.陆地环境的整体性B.陆地环境的地域分异C.陆地环境各要素的孤立性D.人类与环境不相统一【解析】:本题考查对陆地环境整体性的理解。陆地环境各要素是相互渗透、相互制约和相互联系的,如果某一要素改变,会导致其他要素甚至整个地理环境状态的改变。人类大量使用矿物燃料,导致大气中的二氧化碳增多,全球变暖,海平面上升,这一事例就充分体现了陆地环境的整体性,可谓“牵一发而动全身”。【答案】A7、当地表失去了植被保护后,地理环境受到的影响可能是()A.绿色植物的光合作用加强B.地表径流减少、水源缺乏C.土壤趋于贫瘠化D.水土流失、土壤盐渍化【解析】:本题考查对陆地环境整体性的理解。陆地环境各要素是相互渗透、相互制约和相互联系的,如果某一要素改变,会导致其他要素甚至整个地理环境状态的改变。可结合河流流域、黄土高原历史案例回答。【答案】:D读自然地带与水热条件关系图,A~H表示不同的自然带,回答8~9题。(R为年辐射差额,即热量收入;R/Lr为干燥指数,指数越大,表示越干燥)8、关于图中自然带的描述,正确的是A.A→B→C→D自然带的更替反映了山地垂直自然带变化B.A→B→C→D自然带的更替主要体现了水分条件的差异C.C→F→G→H自然带的更替体现了从沿海向内陆的自然带变化D.C→F→G→H自然带的更替主要体现了热量条件的差异9、图中E自然带是A.热带雨林带B.温带草原带C.温带荒漠带D.热带草原带【解析】:8、由图中可知,R值越大,热量收入越多,纬度越低;R/Lr值越大,表示越干燥,越接近内陆。A→B→C→D自...