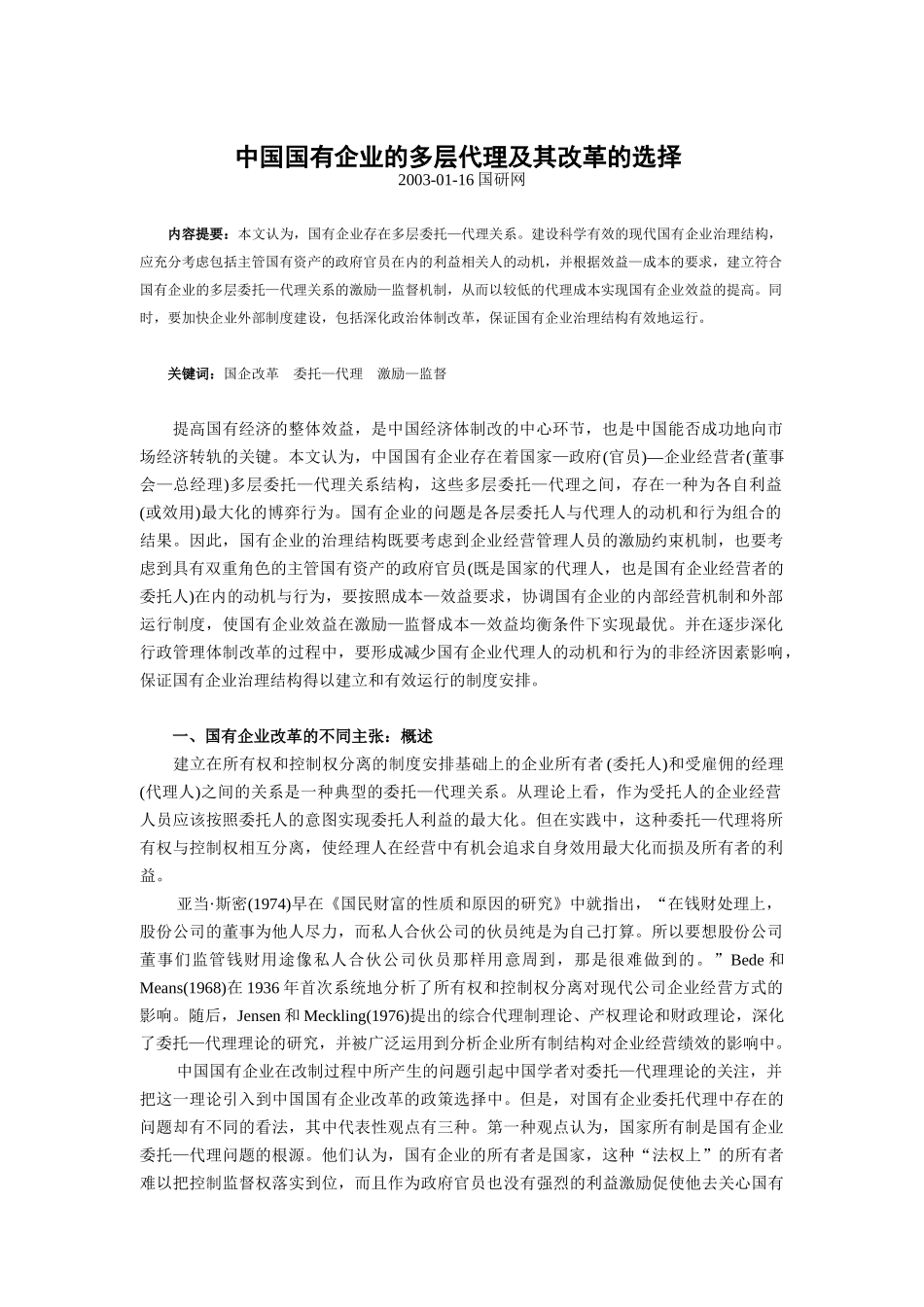

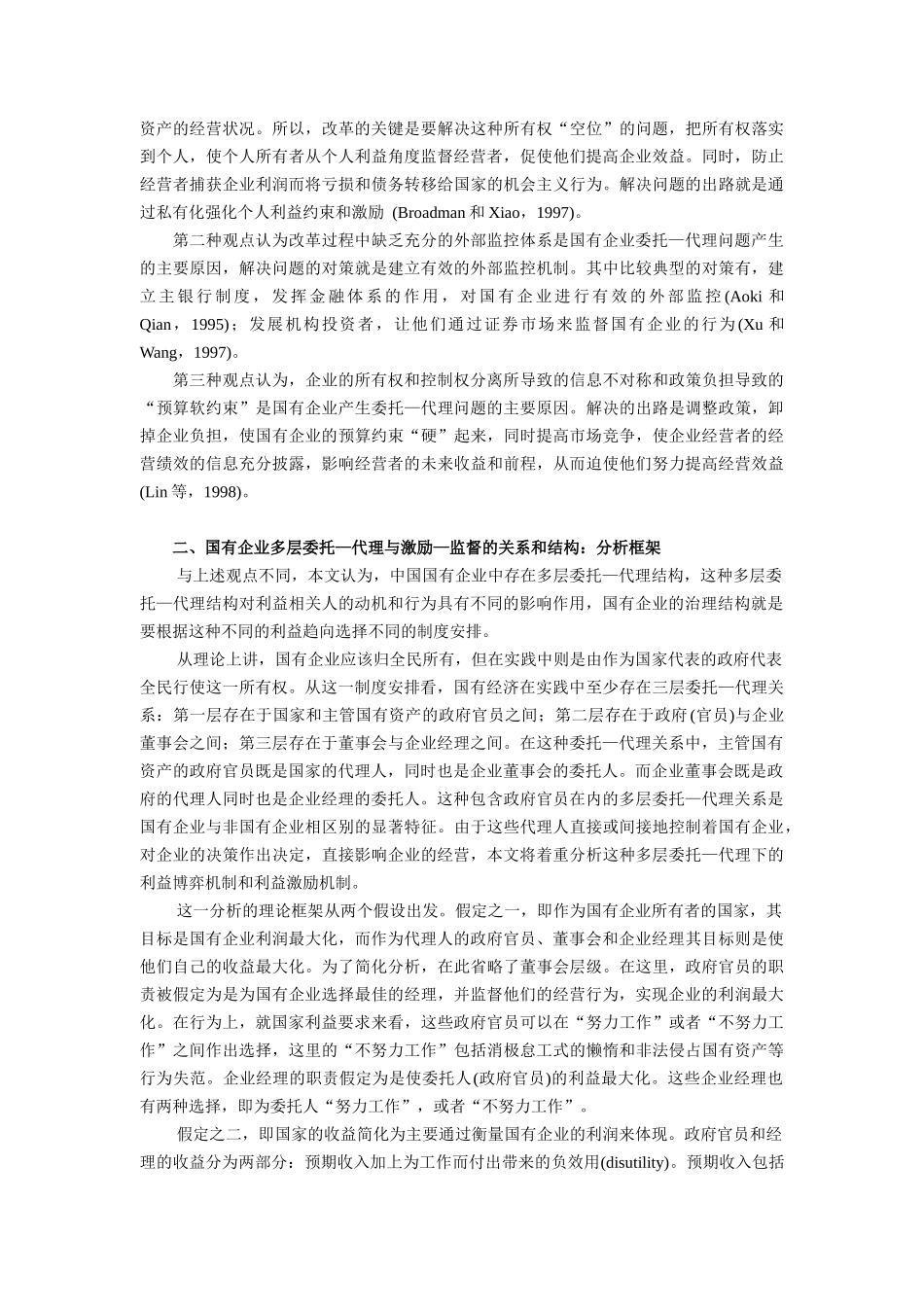

中国国有企业的多层代理及其改革的选择2003-01-16国研网内容提要:本文认为,国有企业存在多层委托—代理关系。建设科学有效的现代国有企业治理结构,应充分考虑包括主管国有资产的政府官员在内的利益相关人的动机,并根据效益—成本的要求,建立符合国有企业的多层委托—代理关系的激励—监督机制,从而以较低的代理成本实现国有企业效益的提高。同时,要加快企业外部制度建设,包括深化政治体制改革,保证国有企业治理结构有效地运行。关键词:国企改革委托—代理激励—监督提高国有经济的整体效益,是中国经济体制改的中心环节,也是中国能否成功地向市场经济转轨的关键。本文认为,中国国有企业存在着国家—政府(官员)—企业经营者(董事会—总经理)多层委托—代理关系结构,这些多层委托—代理之间,存在一种为各自利益(或效用)最大化的博弈行为。国有企业的问题是各层委托人与代理人的动机和行为组合的结果。因此,国有企业的治理结构既要考虑到企业经营管理人员的激励约束机制,也要考虑到具有双重角色的主管国有资产的政府官员(既是国家的代理人,也是国有企业经营者的委托人)在内的动机与行为,要按照成本—效益要求,协调国有企业的内部经营机制和外部运行制度,使国有企业效益在激励—监督成本—效益均衡条件下实现最优。并在逐步深化行政管理体制改革的过程中,要形成减少国有企业代理人的动机和行为的非经济因素影响,保证国有企业治理结构得以建立和有效运行的制度安排。一、国有企业改革的不同主张:概述建立在所有权和控制权分离的制度安排基础上的企业所有者(委托人)和受雇佣的经理(代理人)之间的关系是一种典型的委托—代理关系。从理论上看,作为受托人的企业经营人员应该按照委托人的意图实现委托人利益的最大化。但在实践中,这种委托—代理将所有权与控制权相互分离,使经理人在经营中有机会追求自身效用最大化而损及所有者的利益。亚当·斯密(1974)早在《国民财富的性质和原因的研究》中就指出,“在钱财处理上,股份公司的董事为他人尽力,而私人合伙公司的伙员纯是为自己打算。所以要想股份公司董事们监管钱财用途像私人合伙公司伙员那样用意周到,那是很难做到的。”Bede和Means(1968)在1936年首次系统地分析了所有权和控制权分离对现代公司企业经营方式的影响。随后,Jensen和Meckling(1976)提出的综合代理制理论、产权理论和财政理论,深化了委托—代理理论的研究,并被广泛运用到分析企业所有制结构对企业经营绩效的影响中。中国国有企业在改制过程中所产生的问题引起中国学者对委托—代理理论的关注,并把这一理论引入到中国国有企业改革的政策选择中。但是,对国有企业委托代理中存在的问题却有不同的看法,其中代表性观点有三种。第一种观点认为,国家所有制是国有企业委托—代理问题的根源。他们认为,国有企业的所有者是国家,这种“法权上”的所有者难以把控制监督权落实到位,而且作为政府官员也没有强烈的利益激励促使他去关心国有资产的经营状况。所以,改革的关键是要解决这种所有权“空位”的问题,把所有权落实到个人,使个人所有者从个人利益角度监督经营者,促使他们提高企业效益。同时,防止经营者捕获企业利润而将亏损和债务转移给国家的机会主义行为。解决问题的出路就是通过私有化强化个人利益约束和激励(Broadman和Xiao,1997)。第二种观点认为改革过程中缺乏充分的外部监控体系是国有企业委托—代理问题产生的主要原因,解决问题的对策就是建立有效的外部监控机制。其中比较典型的对策有,建立主银行制度,发挥金融体系的作用,对国有企业进行有效的外部监控(Aoki和Qian,1995);发展机构投资者,让他们通过证券市场来监督国有企业的行为(Xu和Wang,1997)。第三种观点认为,企业的所有权和控制权分离所导致的信息不对称和政策负担导致的“预算软约束”是国有企业产生委托—代理问题的主要原因。解决的出路是调整政策,卸掉企业负担,使国有企业的预算约束“硬”起来,同时提高市场竞争,使企业经营者的经营绩效的信息充分披露,影响经营者的未来收益和前程,从而迫使他们努力提高经营效益(Lin等,1998)。二、国有企业多层委托—代...