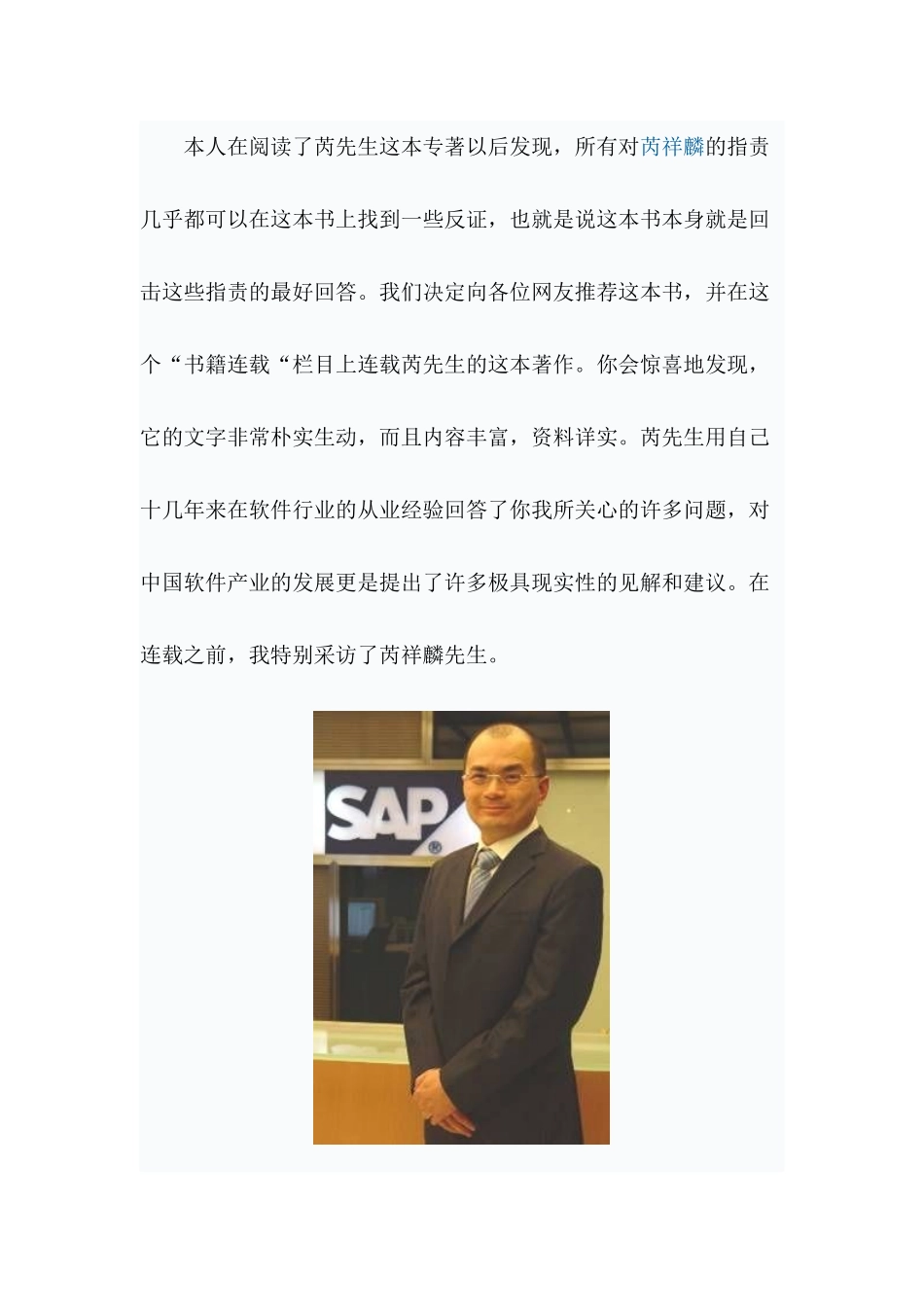

芮祥麟:中国软件产业的出路在哪里?ERPWorld.net专稿芮祥麟,SAP中国研究院总裁。加入SAP17年来,跟随SAP的发展脚步,他从欧洲走向美国,又从美国来到中国。见证着世界软件的发展与进步,并同时也为之奋斗着,拼搏着。他可以说是一个当之无愧的国际软件行业的先锋人士,专家和领导者。而同时,作为一个中国人,他心中惦念最多的,却是中国软件产业的发展。他还非常有心地把这些观点写成了一本书,也就是他2007年出版的《从中国制造到中国创造》,当时在软件产业以及高新技术园区的圈子中引起了不小的反响。有意思的是,芮祥麟在前不久的一次媒体见面会上针对中国软件企业的发言却被某媒体断章取义,配上有些哗众取宠的标题引发了国内软件企业人士的反弹,也在2008年的IT媒体上演绎了一场不小的争议。本人在阅读了芮先生这本专著以后发现,所有对芮祥麟的指责几乎都可以在这本书上找到一些反证,也就是说这本书本身就是回击这些指责的最好回答。我们决定向各位网友推荐这本书,并在这个“书籍连载“栏目上连载芮先生的这本著作。你会惊喜地发现,它的文字非常朴实生动,而且内容丰富,资料详实。芮先生用自己十几年来在软件行业的从业经验回答了你我所关心的许多问题,对中国软件产业的发展更是提出了许多极具现实性的见解和建议。在连载之前,我特别采访了芮祥麟先生。SAP中国研究院总裁芮祥麟为什么要写这本书?季献忠:写这本书很显然不在您的日常工作范围之内,为什么会想到写这本书呢?芮祥麟:SAP中国研究院在中国软件行业还是小有名气的,我经常会接到去各地演讲的邀请,很多时候是到各地的高新技术园区邀去演讲,他们希望多了解一下海外软件产业的发展模式。很多高新园区对学习“印度模式”有很大的兴趣,但我发现他们的有些观点或者想法中存在某种误区,在交流中也分享了我的观点。但一次两次的演讲时间也不够充分,于是就有把这些思考和建议写成书的想法,希望把我对这些问题的观点整理出来,作为一个比较完整的表达。季献忠:我以为这本书会是比较枯燥的,没想到您的文笔很好。我可以说是饶有兴趣地读完了这本书。您的写作过程是否也是一气呵成的?芮祥麟:也不尽然。这本书的构想一直有,大约从2000年开始的。到2005年才开始真正着手,但没想到速度很慢。你也知道,要想把很多想法和观点系统化,并找到数据和事实加以论证是需要花一些功夫的,真是千头万绪。2005年主要时间是收集各种数据,用事实来强化。大约过了一整年时间才将中间比较重要的一两个章节的内容框架完整的构建出来。真正开始这本书的写作是在2006年。框架搭好了,后来真正落实到文字也就不会那么困难了。季献忠:这就形成了这本书具有很多资料价值的作用,就是有关中国软件业的发展简史,甚至全球软件行业的大概状况这本书都有所涉及。但我还想问一下,是否有为SAP中国研究院的做宣传的意味在里面?芮祥麟:不能说没有,实际上我的很多体会也是从在SAP中国研究院的实践中得来的。但更多的是我对这个国家的一份热爱,这还真不是在说什么漂亮话。我在台湾、德国、美国,再到中国大陆,全世界转了一圈,我还是要在中国落地生根的。我非常希望我的这些见解能得到我生活的这个国家,我的同胞们能有所帮助。如果说比例的话,宣传的意思只是占了很小的部分。书中有哪些主要观点?季献忠:从2006年书稿完成到现在差不多两年多时间了,您对书中的观点有什么改变吗?或者在看到这些变化后有什么补充、修改的?芮祥麟:我当时演讲的听众基本上是高新区的负责人和一些地方政府官员,当时他们的想法还是比较简单的。就是要找一块地,把它圈起来以后按照硅谷的做法操作就就可以了,是典型的“筑巢引凤”。这个方法是不对的,书中对此也有评述。后来的一些变化其实和我当初的判断不谋而合。大约在2006年,我们国家提出要自主创新。高新区领导的观点也在进步,本土软件企业也在奋起直追,但有些可能稍微急躁了点,走得比较不踏实。很多软件企业试图走“外包模式”,可能一开始已经从外面找了点订单,挣了点工资回来。但很快就意识到要有自己的产品,要有自主产权,于是开始寻找新的机会。但是他们创新的模式,还是希望...