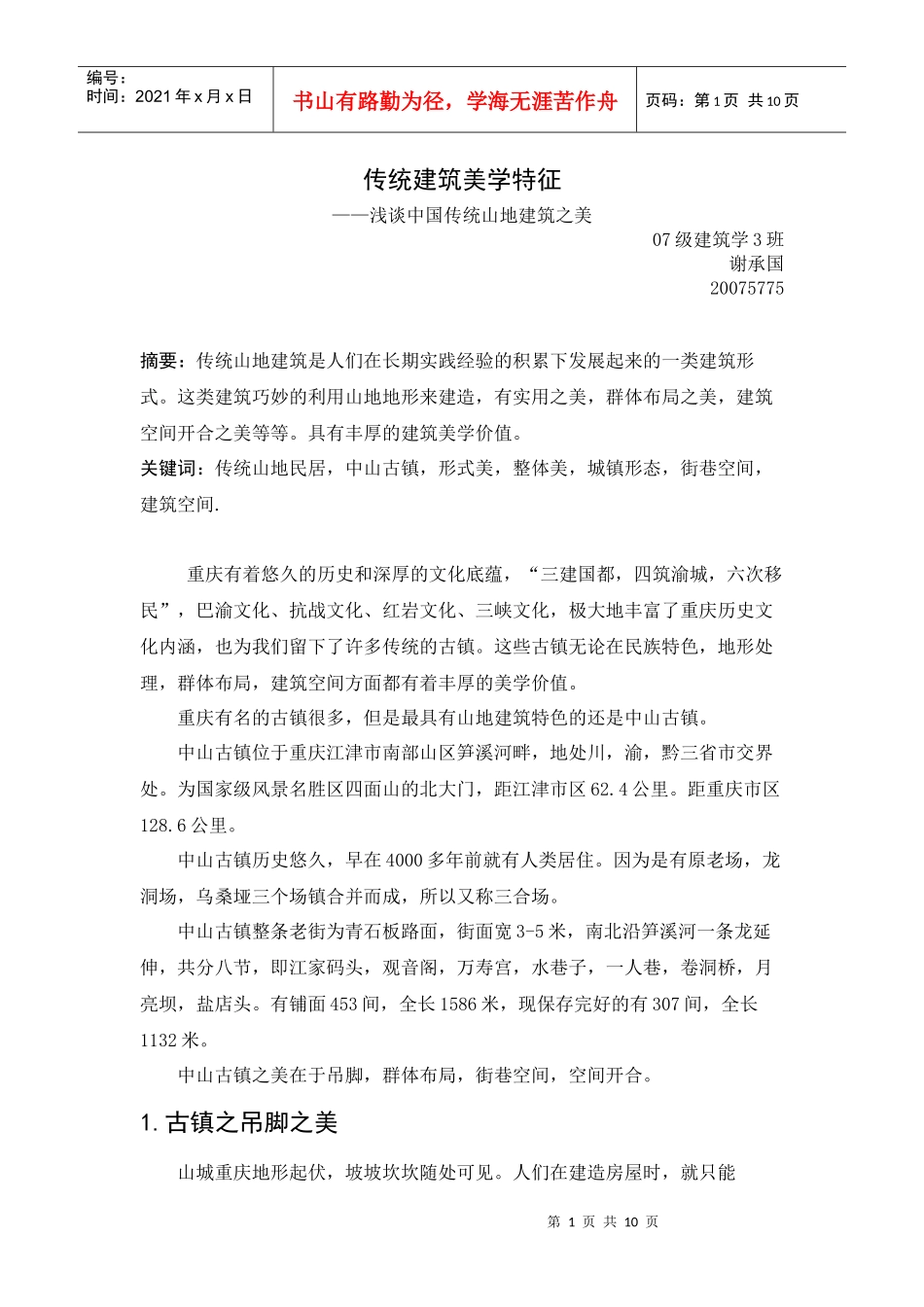

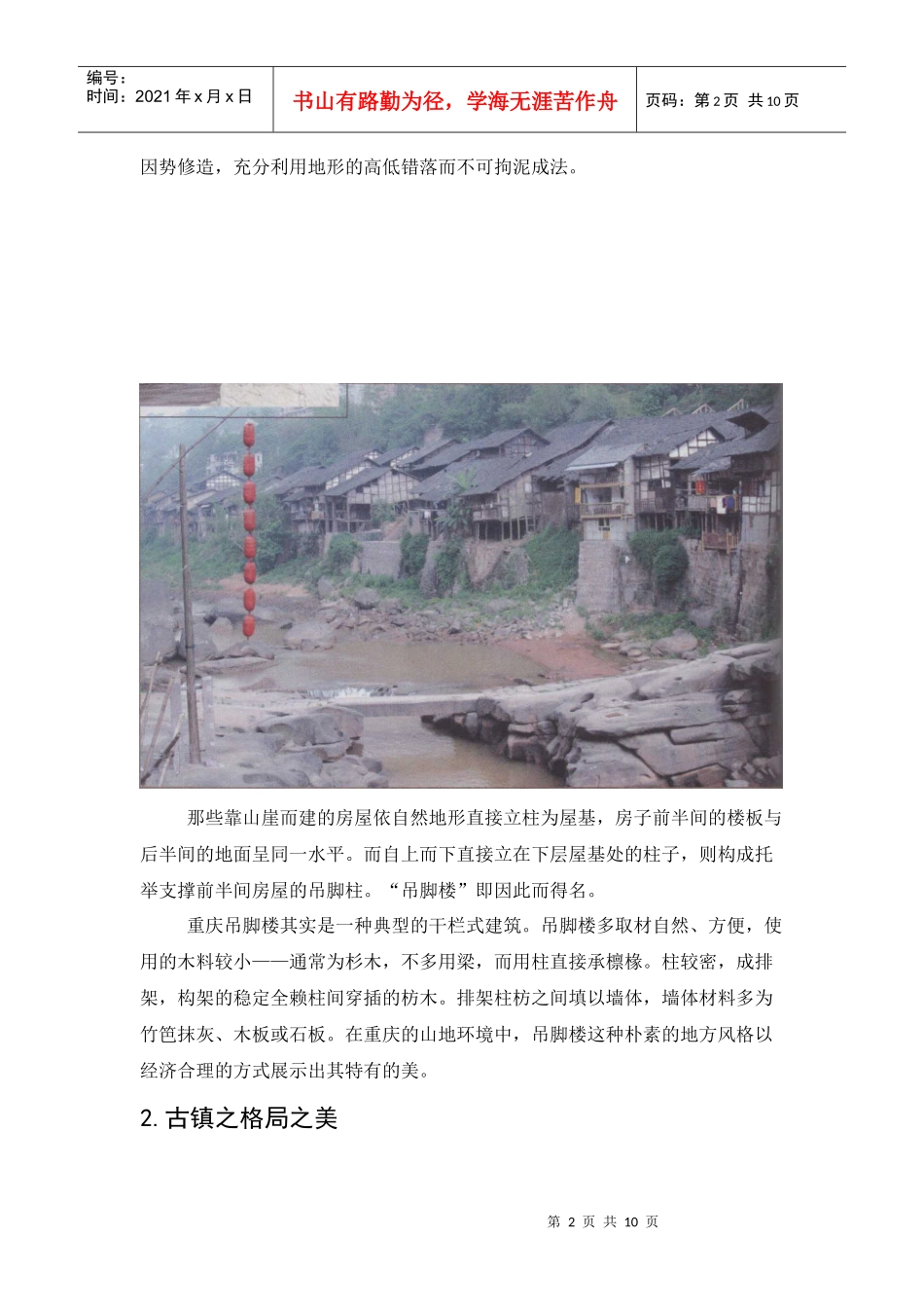

第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共10页传统建筑美学特征——浅谈中国传统山地建筑之美07级建筑学3班谢承国20075775摘要:传统山地建筑是人们在长期实践经验的积累下发展起来的一类建筑形式。这类建筑巧妙的利用山地地形来建造,有实用之美,群体布局之美,建筑空间开合之美等等。具有丰厚的建筑美学价值。关键词:传统山地民居,中山古镇,形式美,整体美,城镇形态,街巷空间,建筑空间.重庆有着悠久的历史和深厚的文化底蕴,“三建国都,四筑渝城,六次移民”,巴渝文化、抗战文化、红岩文化、三峡文化,极大地丰富了重庆历史文化内涵,也为我们留下了许多传统的古镇。这些古镇无论在民族特色,地形处理,群体布局,建筑空间方面都有着丰厚的美学价值。重庆有名的古镇很多,但是最具有山地建筑特色的还是中山古镇。中山古镇位于重庆江津市南部山区笋溪河畔,地处川,渝,黔三省市交界处。为国家级风景名胜区四面山的北大门,距江津市区62.4公里。距重庆市区128.6公里。中山古镇历史悠久,早在4000多年前就有人类居住。因为是有原老场,龙洞场,乌桑垭三个场镇合并而成,所以又称三合场。中山古镇整条老街为青石板路面,街面宽3-5米,南北沿笋溪河一条龙延伸,共分八节,即江家码头,观音阁,万寿宫,水巷子,一人巷,卷洞桥,月亮坝,盐店头。有铺面453间,全长1586米,现保存完好的有307间,全长1132米。中山古镇之美在于吊脚,群体布局,街巷空间,空间开合。1.古镇之吊脚之美山城重庆地形起伏,坡坡坎坎随处可见。人们在建造房屋时,就只能第2页共10页第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共10页因势修造,充分利用地形的高低错落而不可拘泥成法。那些靠山崖而建的房屋依自然地形直接立柱为屋基,房子前半间的楼板与后半间的地面呈同一水平。而自上而下直接立在下层屋基处的柱子,则构成托举支撑前半间房屋的吊脚柱。“吊脚楼”即因此而得名。重庆吊脚楼其实是一种典型的干栏式建筑。吊脚楼多取材自然、方便,使用的木料较小——通常为杉木,不多用梁,而用柱直接承檩椽。柱较密,成排架,构架的稳定全赖柱间穿插的枋木。排架柱枋之间填以墙体,墙体材料多为竹笆抹灰、木板或石板。在重庆的山地环境中,吊脚楼这种朴素的地方风格以经济合理的方式展示出其特有的美。2.古镇之格局之美第3页共10页第2页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共10页重庆传统的山地滨水城镇空间形态格局十分独特,中山古镇有着重庆山地滨水古镇的共同特色。中山古镇,独特的山山水水造就了中山古镇典型而独特的山水格局。可以说是:山在城中,城在山中;河在城中,城在河中。中山古镇的形态为聚居形态,因山势就水形,布局灵活多样,街景轮廓十分诱人。古镇巧妙地借四周山景,与河流形成对景。这种规划方式既减缓了空间的封闭压抑感,又丰富了古镇的景观系统,也营造了惬意的田园情趣意境。整个场镇的整体轮廓与所在的地形、地貌、山水等自然风光取得和谐统一,体现了山地滨水城镇的特有风貌。我国两院院士吴良镛先生认为:“精彩的建筑创作必须是三位一体的,有了三位一体,开放的思想、设计的概念就自然地丰富起来,很多内容就可得到有机发展,就有可能得到中国传统建筑的精华”[1]。中山古镇将优美的自然山水景观与城镇空间有机融合,完整地体现了吴良镛先生所倡导的建筑学“走向建筑、地景、城市规划的融合”[2]的思想精髓。3.古镇之街巷空间布局之美第4页共10页第3页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共10页中山古镇富于个性的街巷空间布局,街道是其主要的骨架;是城镇总体构成和功能运营的一种内在联系和支撑;是连接城镇各功能区的纽带;是反映城镇形象和空间形态特点的关键要素。街道是人们从内部了解城镇形象的场所和途径,人们对城镇的意象,往往是从街道中获得。吉伯德在《市镇设计》中论述:“进入城市的道路是接待来访者并给他第一个主要印象的媒介,是整个城市呈现在人们眼前,它应该能表现出最好光照条...