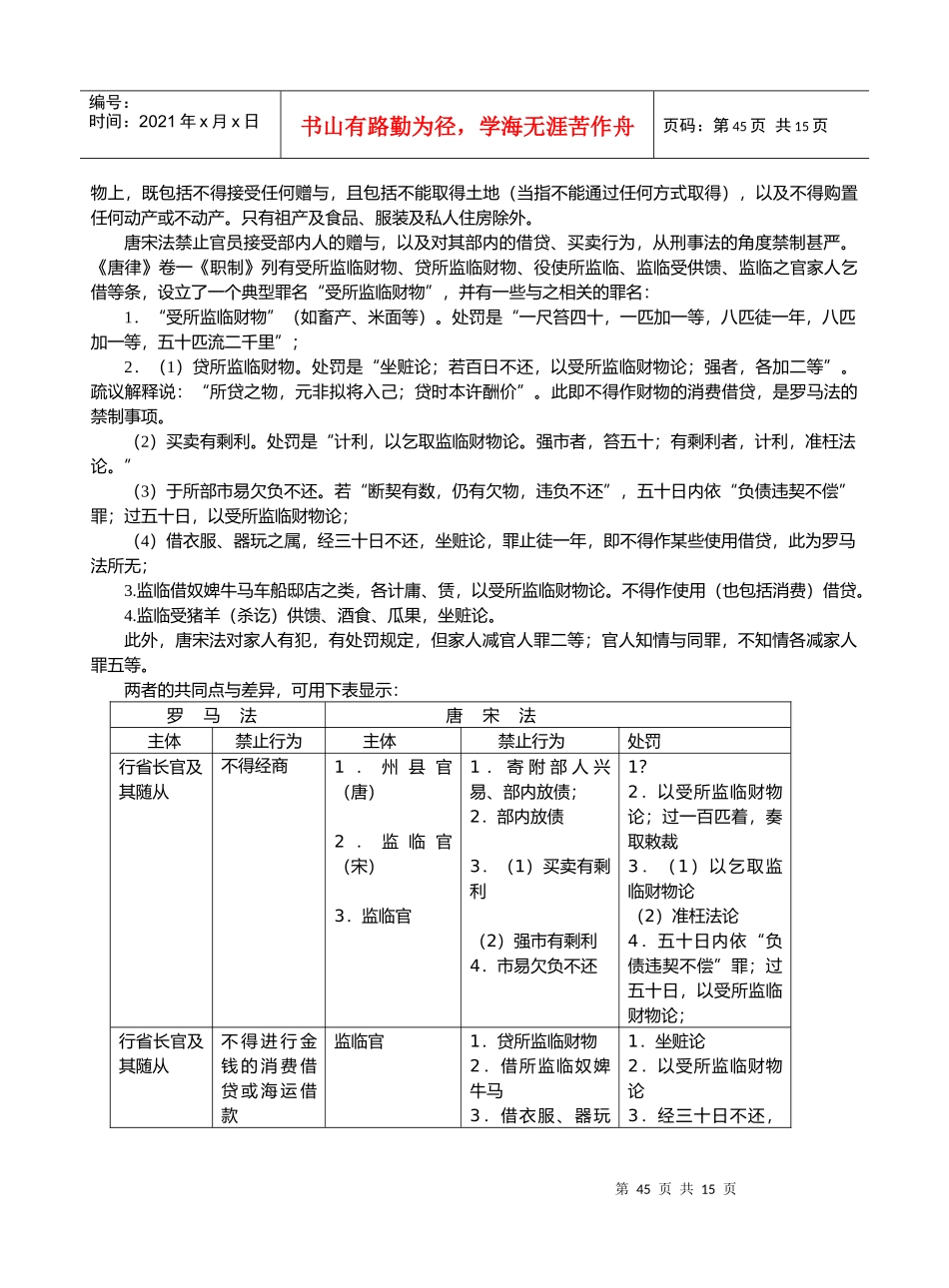

古中国与古罗马契约制度与观念的比较吉林大学法学院霍存福摘要:古罗马遗留下来的关于契约的原理很多,但契约原件却很少。古中国遗留下来了大量的契约原件,却很少有原理和学说。通过比较分析,我们发现两者在一些具体的契约制度方面是类似的、共同的,但在原理学说方面却有较大区别。古中国的债的概念比较狭窄,古罗马的债的概念比较宽泛;古中国法是从事实层面上借贷,而古罗马法则既从事实层面上讲,也从权利层面上讲。关键词:古中国古罗马契约制度契约原理就资料的遗存而言,古中国与古罗马的契约问题,对我们来说都是一种残缺。我们有系统的古罗马契约原理、学说的遗留(它还曾有过复兴,并对西方法律产生过绝对的影响),却绝少看到当时的契约原件;我们有古中国数以百万计的契约原件,却很少有契约原理、学说的遗留。原理、学说是条理化的、规则化的,而原件是直观的、素朴的;原理、学说经过众人的论说、比较、实践,而后被皇帝钦定,而原件是未被加工的、原始的。在古中国,只有被儒生阐发过的律学,曾被皇帝选择、比较而钦定过,1偏偏对契约没有过集中的、大范围的讨论。我们有些人为中国没有契约原理、学说而懊丧,但历史就是这样走过来的。比较古中国与古罗马契约制度与观念,是一件复杂而艰巨的事情。笔者也是初涉这一领域。现在,谨将我读书时所见的古中国与古罗马契约制度与观念的一些问题及感想写出来,以与诸君分享。一、关于制度之同异(一)家子、卑幼的无权举借与不赋予出借人以诉权罗马法对家子接受金钱的消费借贷,是以无效处理的。乌尔比安《论告示》第29编云:“关于处理马彻多尼安案件的元老院决议如下:马彻多尼安放荡不羁的天性也表现在他处理借贷的独特方式上——在没有任何偿还保证的情况下进行金钱的消费借贷。这就为不良行为提供了可乘之机。因此,我们规定:以消费借贷的名义借钱给家子的人,即使在家子所处父权下的家父去世后,亦不赋予出借人诉权以请求返还借出的金钱。所以,放高利贷者应当懂得,即使是在家父死后亦无权请求家子返还所借的金钱。”2这很类似中国唐宋令的有关规定,尽管唐宋时还包含了出卖或典卖。唐宋《杂令》规定:“诸家长在(‘在’,谓三百里内,非隔阂者),而子孙弟侄等,不得辄以奴婢、六畜、田宅及余财物私自质举及卖田宅(无质而举者,亦准此)。其有质举、卖者,皆得本司文牒然后听之。若不相本问,违而辄与及买者,物即还主,钱没不追。”3这是说,子孙弟侄等卑幼,不得为质举及一般举借的借方主体(也不得为田宅的卖方主体);即使在有些情况下可以为上述主体,也得履行告官审核批准程序,以保证家长独享处分权。同时,一律不保护出举人(贷方)及买主利益,贷出的钱及买田宅价钱若被对方子孙弟侄等卑幼挥霍掉了的话,不予追征;而物业则应归还原主,即所谓的“物即还主,钱没不追”。在卑幼的无权举借与不赋予出借人以诉权方面,其严格性,唐令与罗马法相霍存福,吉林大学法学院院长,教授,博士生导师;地址:长春市林园路1788号,邮编:130012;电话:0431-5166051;E-mail:huocunfu@citiz.net.第44页共15页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第44页共15页同。但罗马法似乎走得更远,“即使在家子所处父权下的家父去世后,亦不赋予出借人诉权以请求返还借出的金钱”,唐令未见此类规定。在民间习俗上,民间契约有“若东西不在,一仰妻儿等偿”,父债子还已是原则,则子孙弟侄等卑幼自己借取的债务,应当由自己偿还,在理论上似也不成问题。但唐令强调的是该类契约的无效性,故尊长死后,贷方是否就享有追征的诉权,仍是个问题。宋代沿袭了唐令的基本制度,在宋初制定《宋刑统》时,就以类似的规定重申了这一制度。《宋刑统》卷一三《户婚》典卖指当论竞物业门云:“臣等参详:应典卖物业或指名质举,须是家主尊长对钱主或钱主亲信人,当面署押契帖。或妇女难于面对者,须隔帘幕亲闻商量,方成交易。如家主尊长在外不计远近,并须依此。若隔在化外,及阻隔兵戈,即须州县相度事理,给予凭由,方许商量交易。如是卑幼骨肉蒙昧尊长,专擅典卖、质举、倚当,或伪署尊长姓名,其...