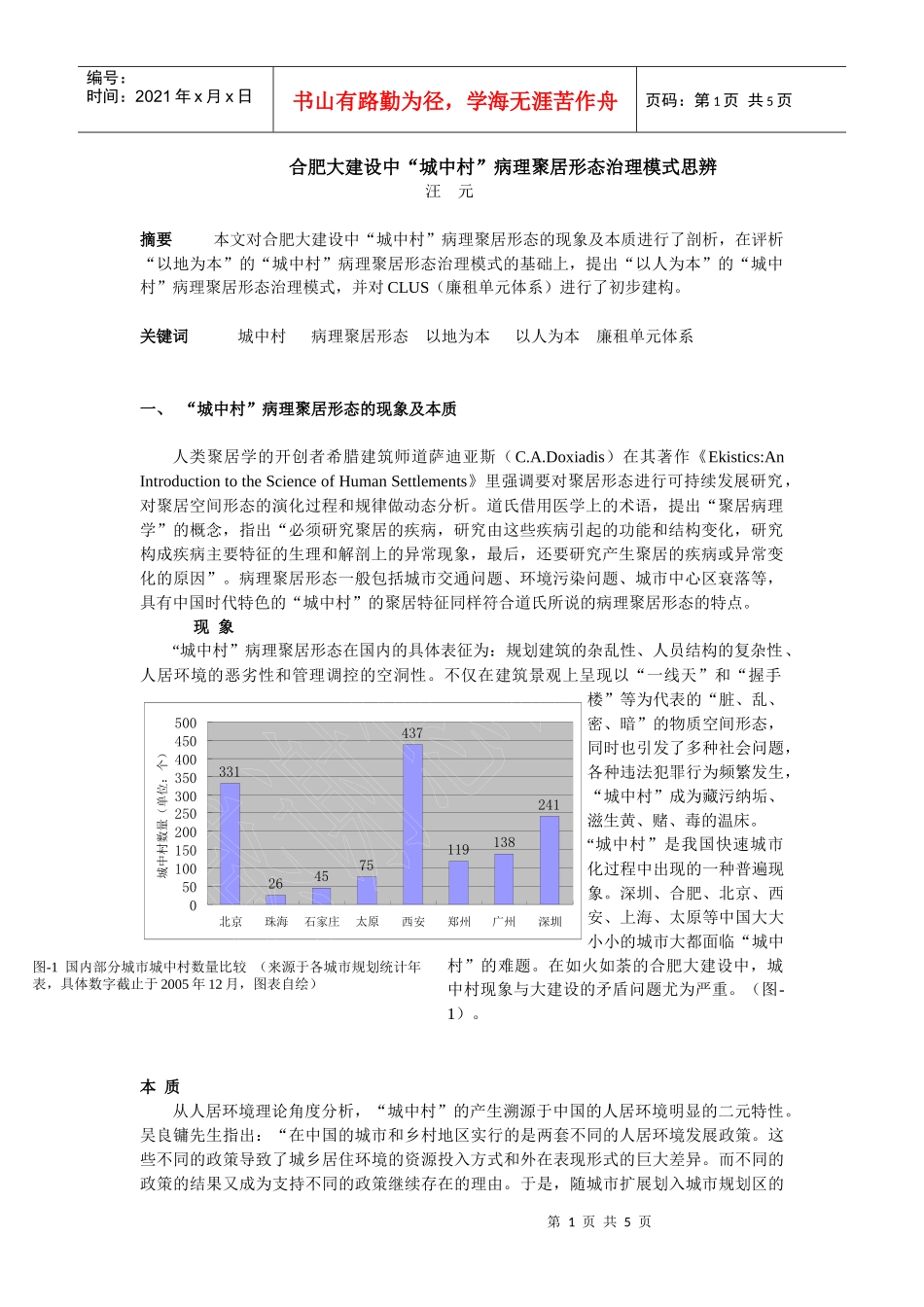

331264575437119138241050100150200250300350400450500北京珠海石家庄太原西安郑州广州深圳城中村数量(单位:个)第1页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共5页合肥大建设中“城中村”病理聚居形态治理模式思辨汪元摘要本文对合肥大建设中“城中村”病理聚居形态的现象及本质进行了剖析,在评析“以地为本”的“城中村”病理聚居形态治理模式的基础上,提出“以人为本”的“城中村”病理聚居形态治理模式,并对CLUS(廉租单元体系)进行了初步建构。关键词城中村病理聚居形态以地为本以人为本廉租单元体系一、“城中村”病理聚居形态的现象及本质人类聚居学的开创者希腊建筑师道萨迪亚斯(C.A.Doxiadis)在其著作《Ekistics:AnIntroductiontotheScienceofHumanSettlements》里强调要对聚居形态进行可持续发展研究,对聚居空间形态的演化过程和规律做动态分析。道氏借用医学上的术语,提出“聚居病理学”的概念,指出“必须研究聚居的疾病,研究由这些疾病引起的功能和结构变化,研究构成疾病主要特征的生理和解剖上的异常现象,最后,还要研究产生聚居的疾病或异常变化的原因”。病理聚居形态一般包括城市交通问题、环境污染问题、城市中心区衰落等,具有中国时代特色的“城中村”的聚居特征同样符合道氏所说的病理聚居形态的特点。现象“城中村”病理聚居形态在国内的具体表征为:规划建筑的杂乱性、人员结构的复杂性、人居环境的恶劣性和管理调控的空洞性。不仅在建筑景观上呈现以“一线天”和“握手楼”等为代表的“脏、乱、密、暗”的物质空间形态,同时也引发了多种社会问题,各种违法犯罪行为频繁发生,“城中村”成为藏污纳垢、滋生黄、赌、毒的温床。“城中村”是我国快速城市化过程中出现的一种普遍现象。深圳、合肥、北京、西安、上海、太原等中国大大小小的城市大都面临“城中村”的难题。在如火如荼的合肥大建设中,城中村现象与大建设的矛盾问题尤为严重。(图-1)。本质从人居环境理论角度分析,“城中村”的产生溯源于中国的人居环境明显的二元特性。吴良镛先生指出:“在中国的城市和乡村地区实行的是两套不同的人居环境发展政策。这些不同的政策导致了城乡居住环境的资源投入方式和外在表现形式的巨大差异。而不同的政策的结果又成为支持不同的政策继续存在的理由。于是,随城市扩展划入城市规划区的图-1国内部分城市城中村数量比较(来源于各城市规划统计年表,具体数字截止于2005年12月,图表自绘)第2页共5页第1页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共5页农村地区,尚没有任何的变化,却马上被称为城市地区的一部分。”从经济区域发展理论分析,“城中村”可以归纳为加拿大学者T.G.McGee提出的Desakota模式下的“DesakotaRegion”范畴,即“农业活动与非农业活动的高度混合,延伸于城市核心之间的廊状区域”,其空间形态既非城市,也非农村,但又同时表现出城乡两方面的特点,或称之为城乡边缘的“灰色区域”。从社会学角度分析,“城中村”是孤立于城市、体现“社会距离”的物化表现,城市化过程中的城中村将经过“支配”——“冲突”——“迁延”——“调适”——“同化”的过程。综上,城中村是城市扩张中在原有农村集体土地和农民宅基地上建成的居住区域,其建筑表征是“城不像城、村不像村”的无序异质的病理聚居形态。城中村是中国城市化进程中的普遍现象,其本质是中国城乡二元结构的体制矛盾在城市外扩型建设中凸显的外在表现。为全面促进中国城市化进程,彻底提高人居环境质量,“城中村”病理聚居形态亟待治理。现有的“城中村”病理聚居形态的治理常常以“以地为本”的模式进行。二、“城中村”病理聚居形态治理之“以地为本”模式内涵“以地为本”的“城中村”病理聚居形态治理模式是指:偏重于以土地及附着于土地的建筑实体为治理行为的关注对象、以一般性规划建筑设计手段为主要治理方式的“城中村”病理聚居形态治理模式,其强调“城中村”建筑空间物质环境治理的具体实施步骤及方式。学者研究城中村研究学者李俊夫把城中村改造模式归纳为“重建型”、“调整型”...