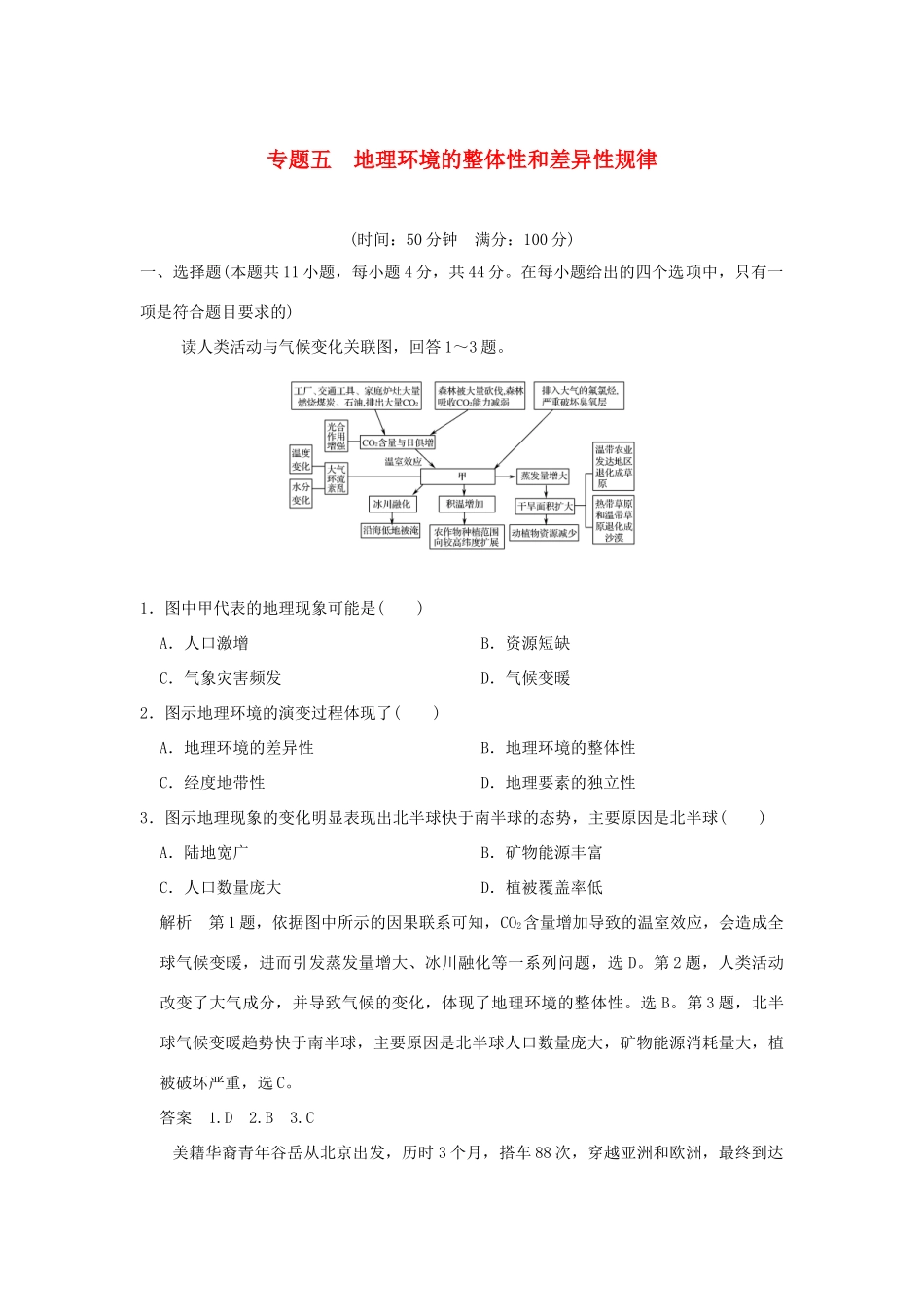

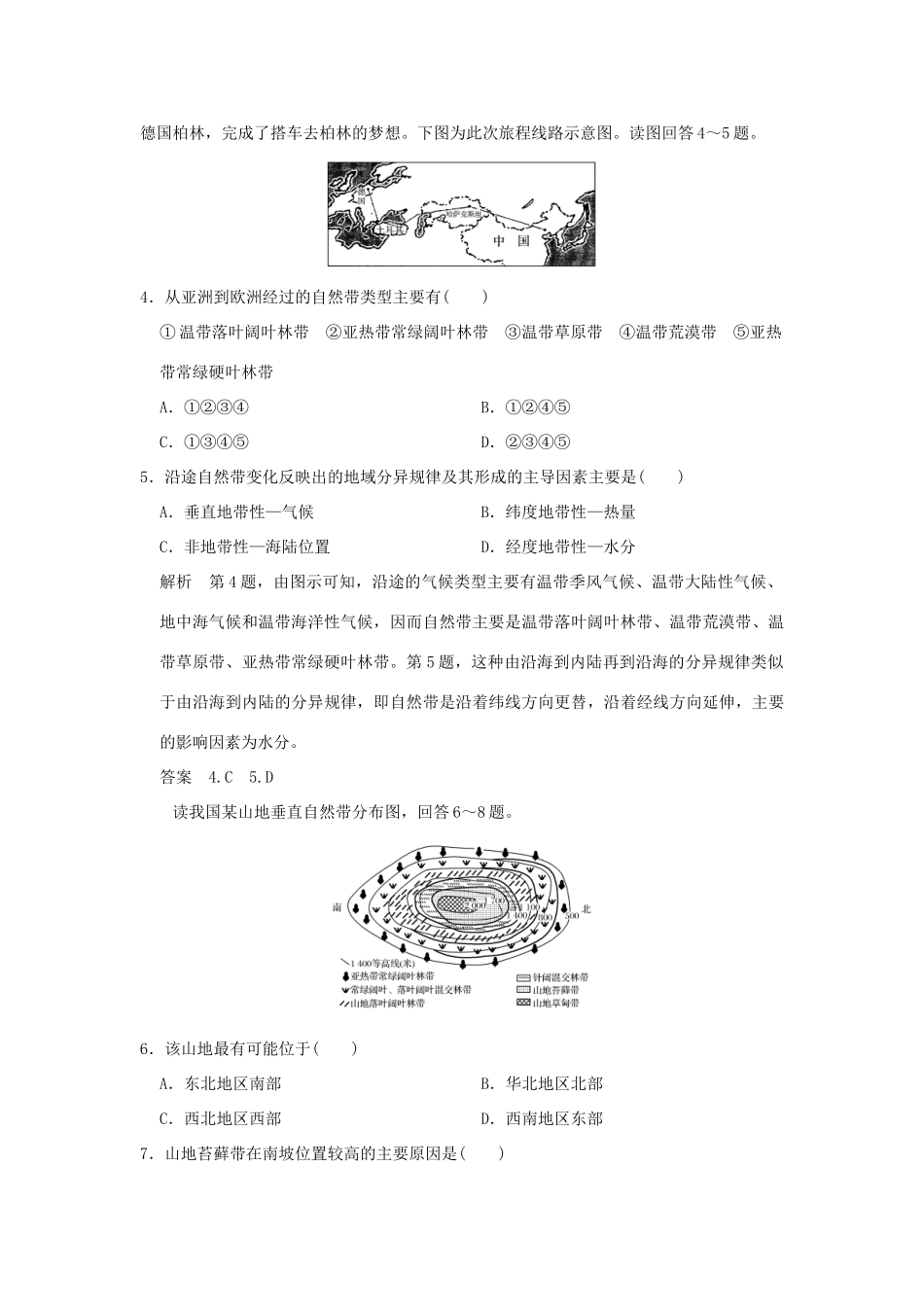

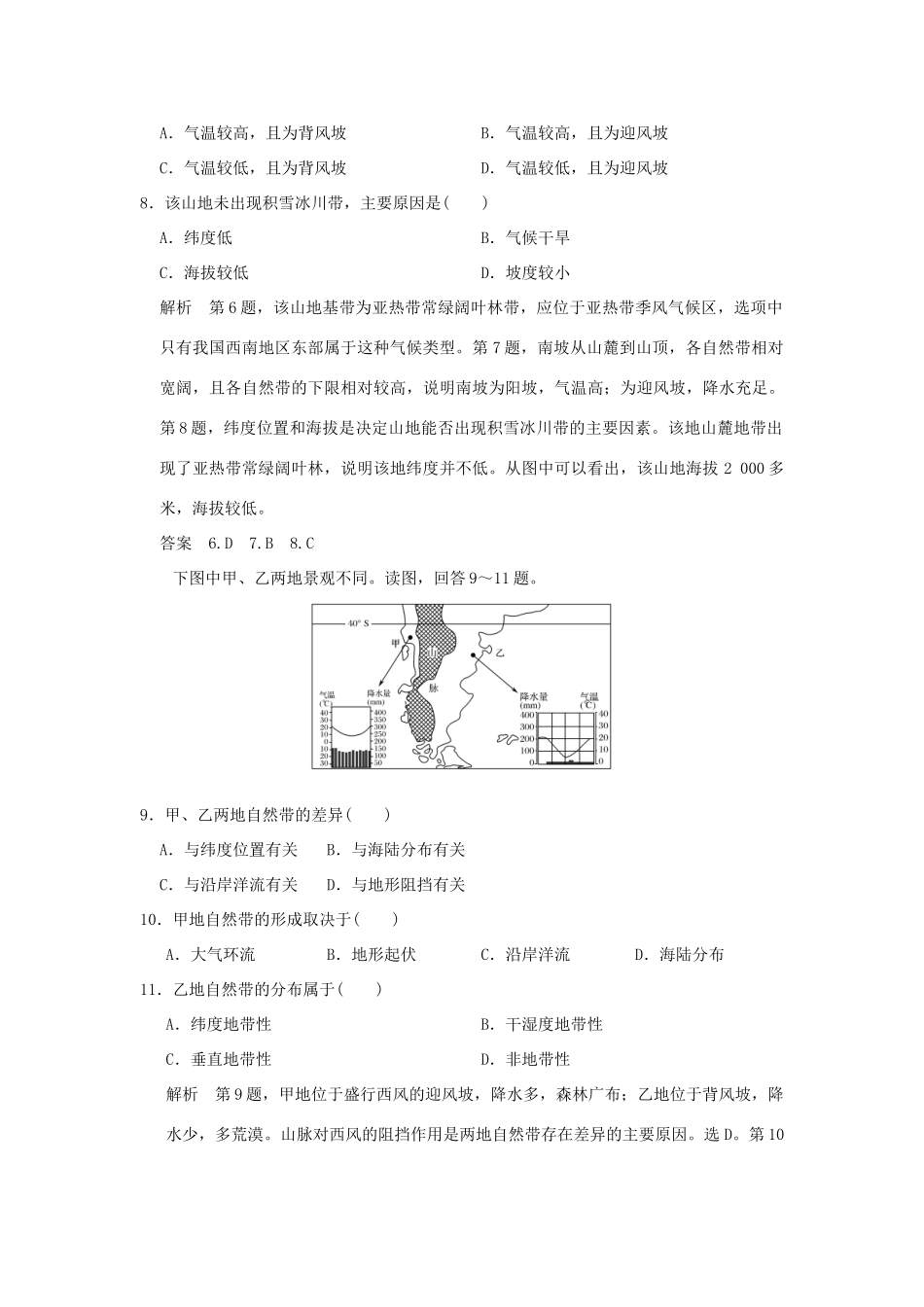

专题五地理环境的整体性和差异性规律(时间:50分钟满分:100分)一、选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)读人类活动与气候变化关联图,回答1~3题。1.图中甲代表的地理现象可能是()A.人口激增B.资源短缺C.气象灾害频发D.气候变暖2.图示地理环境的演变过程体现了()A.地理环境的差异性B.地理环境的整体性C.经度地带性D.地理要素的独立性3.图示地理现象的变化明显表现出北半球快于南半球的态势,主要原因是北半球()A.陆地宽广B.矿物能源丰富C.人口数量庞大D.植被覆盖率低解析第1题,依据图中所示的因果联系可知,CO2含量增加导致的温室效应,会造成全球气候变暖,进而引发蒸发量增大、冰川融化等一系列问题,选D。第2题,人类活动改变了大气成分,并导致气候的变化,体现了地理环境的整体性。选B。第3题,北半球气候变暖趋势快于南半球,主要原因是北半球人口数量庞大,矿物能源消耗量大,植被破坏严重,选C。答案1.D2.B3.C美籍华裔青年谷岳从北京出发,历时3个月,搭车88次,穿越亚洲和欧洲,最终到达德国柏林,完成了搭车去柏林的梦想。下图为此次旅程线路示意图。读图回答4~5题。4.从亚洲到欧洲经过的自然带类型主要有()①温带落叶阔叶林带②亚热带常绿阔叶林带③温带草原带④温带荒漠带⑤亚热带常绿硬叶林带A.①②③④B.①②④⑤C.①③④⑤D.②③④⑤5.沿途自然带变化反映出的地域分异规律及其形成的主导因素主要是()A.垂直地带性—气候B.纬度地带性—热量C.非地带性—海陆位置D.经度地带性—水分解析第4题,由图示可知,沿途的气候类型主要有温带季风气候、温带大陆性气候、地中海气候和温带海洋性气候,因而自然带主要是温带落叶阔叶林带、温带荒漠带、温带草原带、亚热带常绿硬叶林带。第5题,这种由沿海到内陆再到沿海的分异规律类似于由沿海到内陆的分异规律,即自然带是沿着纬线方向更替,沿着经线方向延伸,主要的影响因素为水分。答案4.C5.D读我国某山地垂直自然带分布图,回答6~8题。6.该山地最有可能位于()A.东北地区南部B.华北地区北部C.西北地区西部D.西南地区东部7.山地苔藓带在南坡位置较高的主要原因是()A.气温较高,且为背风坡B.气温较高,且为迎风坡C.气温较低,且为背风坡D.气温较低,且为迎风坡8.该山地未出现积雪冰川带,主要原因是()A.纬度低B.气候干旱C.海拔较低D.坡度较小解析第6题,该山地基带为亚热带常绿阔叶林带,应位于亚热带季风气候区,选项中只有我国西南地区东部属于这种气候类型。第7题,南坡从山麓到山顶,各自然带相对宽阔,且各自然带的下限相对较高,说明南坡为阳坡,气温高;为迎风坡,降水充足。第8题,纬度位置和海拔是决定山地能否出现积雪冰川带的主要因素。该地山麓地带出现了亚热带常绿阔叶林,说明该地纬度并不低。从图中可以看出,该山地海拔2000多米,海拔较低。答案6.D7.B8.C下图中甲、乙两地景观不同。读图,回答9~11题。9.甲、乙两地自然带的差异()A.与纬度位置有关B.与海陆分布有关C.与沿岸洋流有关D.与地形阻挡有关10.甲地自然带的形成取决于()A.大气环流B.地形起伏C.沿岸洋流D.海陆分布11.乙地自然带的分布属于()A.纬度地带性B.干湿度地带性C.垂直地带性D.非地带性解析第9题,甲地位于盛行西风的迎风坡,降水多,森林广布;乙地位于背风坡,降水少,多荒漠。山脉对西风的阻挡作用是两地自然带存在差异的主要原因。选D。第10题,甲地属温带海洋性气候,自然带为温带落叶阔叶林带,暖湿的气候是该地自然带形成的主要条件,而该地气候的形成主要受大气环流影响。选A。第11题,由于安第斯山脉阻挡西风,乙地地处西风背风坡,降水少,其自然带分布主要受地势起伏影响,属于非地带性。选D。答案9.D10.A11.D二、综合题(共56分)12.(2016·四川“联测促改”二)读西藏自治区部分地理事物分布图,回答下列问题。(10分)(1)从自然地理环境整体性的角度,分析西藏自治区湖泊众多的原因。(4分)(2)试分析气候因素对青稞种植的有利影响。(6分)解析第(1)题,西藏位于青藏高原,地表不平,所以低洼处容易积水;这里有较...