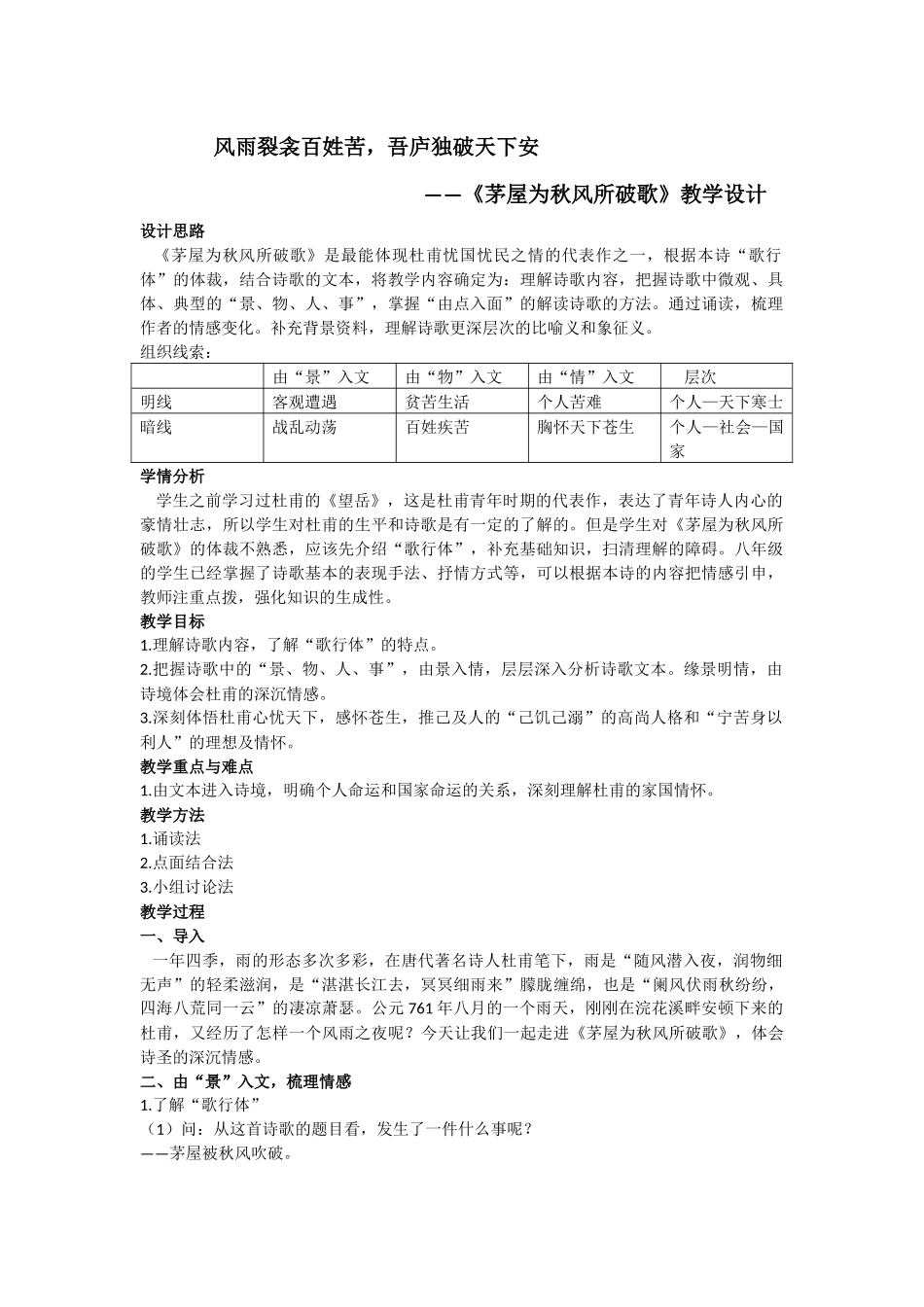

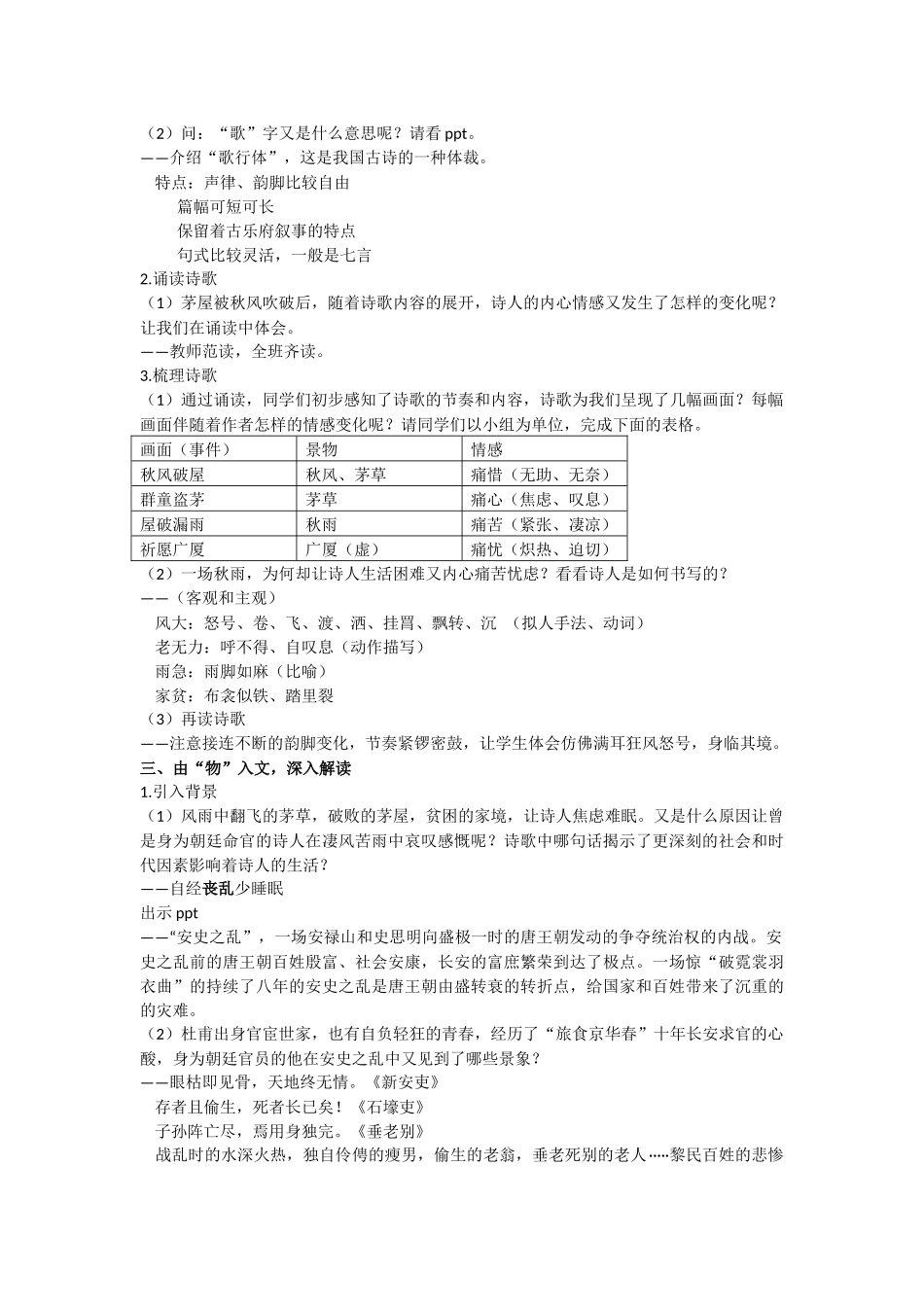

风雨裂衾百姓苦,吾庐独破天下安 ——《茅屋为秋风所破歌》教学设计设计思路 《茅屋为秋风所破歌》是最能体现杜甫忧国忧民之情的代表作之一,根据本诗“歌行体”的体裁,结合诗歌的文本,将教学内容确定为:理解诗歌内容,把握诗歌中微观、具体、典型的“景、物、人、事”,掌握“由点入面”的解读诗歌的方法。通过诵读,梳理作者的情感变化。补充背景资料,理解诗歌更深层次的比喻义和象征义。组织线索:由“景”入文由“物”入文由“情”入文 层次明线客观遭遇贫苦生活个人苦难个人—天下寒士暗线战乱动荡百姓疾苦胸怀天下苍生个人—社会—国家学情分析 学生之前学习过杜甫的《望岳》,这是杜甫青年时期的代表作,表达了青年诗人内心的豪情壮志,所以学生对杜甫的生平和诗歌是有一定的了解的。但是学生对《茅屋为秋风所破歌》的体裁不熟悉,应该先介绍“歌行体”,补充基础知识,扫清理解的障碍。八年级的学生已经掌握了诗歌基本的表现手法、抒情方式等,可以根据本诗的内容把情感引申,教师注重点拨,强化知识的生成性。教学目标1.理解诗歌内容,了解“歌行体”的特点。2.把握诗歌中的“景、物、人、事”,由景入情,层层深入分析诗歌文本。缘景明情,由诗境体会杜甫的深沉情感。3.深刻体悟杜甫心忧天下,感怀苍生,推己及人的“己饥己溺”的高尚人格和“宁苦身以利人”的理想及情怀。教学重点与难点1.由文本进入诗境,明确个人命运和国家命运的关系,深刻理解杜甫的家国情怀。教学方法1.诵读法2.点面结合法3.小组讨论法教学过程一、导入 一年四季,雨的形态多次多彩,在唐代著名诗人杜甫笔下,雨是“随风潜入夜,润物细无声”的轻柔滋润,是“湛湛长江去,冥冥细雨来”朦胧缠绵,也是“阑风伏雨秋纷纷,四海八荒同一云”的凄凉萧瑟。公元 761 年八月的一个雨天,刚刚在浣花溪畔安顿下来的杜甫,又经历了怎样一个风雨之夜呢?今天让我们一起走进《茅屋为秋风所破歌》,体会诗圣的深沉情感。二、由“景”入文,梳理情感1.了解“歌行体”(1)问:从这首诗歌的题目看,发生了一件什么事呢?——茅屋被秋风吹破。(2)问:“歌”字又是什么意思呢?请看 ppt。——介绍“歌行体”,这是我国古诗的一种体裁。 特点:声律、韵脚比较自由 篇幅可短可长 保留着古乐府叙事的特点 句式比较灵活,一般是七言2.诵读诗歌(1)茅屋被秋风吹破后,随着诗歌内容的展开,诗人的内心情感又发生了怎样的变化呢?让我们在诵读中体会。——教师范读,全班...