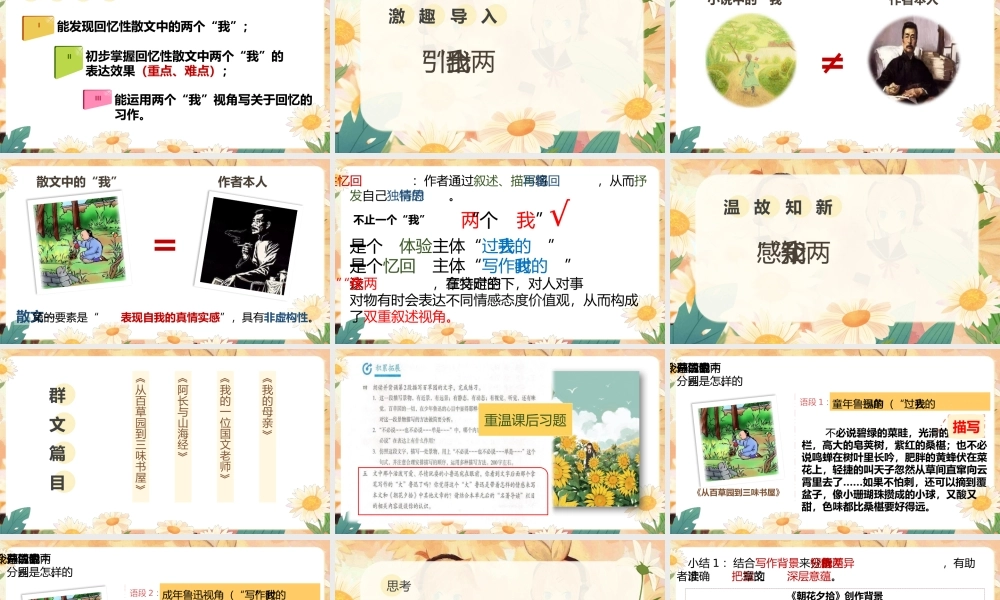

“认识”回忆性散文中的两个“我”群文共读学习目标能发现回忆性散文中的两个“我”;I初步掌握回忆性散文中两个“我”的表达效果(重点、难点);II能运用两个“我”视角写关于回忆的习作。III激趣导入引出两个“我”小说中的“我”作者本人≠散文中的“我”作者本人=散文的第一要素是“表现自我的真情实感”,具有非虚构性。回忆性散文:作者通过叙述、描写将回忆再现,从而抒发自己独特的情思。不止一个“我”两个“我”√一个是体验主体“过去的我”一个是回忆主体“写作时的我”这两个“我”,在文章特定的时空下,对人对事对物有时会表达不同情感态度价值观,从而构成了双重叙述视角。 温故知新感知两个“我”群文篇目《从百草园到三味书屋》《阿长与山海经》《我的一位国文老师》《我的母亲》重温课后习题认一认选段中的两个“我”,并说说两个“我”眼中的百草园分别是怎样的。《从百草园到三味书屋》语段 1 : 不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了……如果不怕刺,还可以摘到覆盆子,像小珊瑚珠攒成的小球,又酸又甜,色味都比桑椹要好得远。童年鲁迅的视角(“过去的我”)描写认一认选段中的两个“我”,并说说两个“我”眼中的百草园分别是怎样的。《从百草园到三味书屋》语段 2 : 我家的后面还有一个很大的园,相传叫作百草园。现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了,连那最末次的相见也已经隔了七八年,其中似乎确凿只有一些野草;但那时却是我的乐园。成年鲁迅视角(“写作时的我”)议论思考文章安排两个“我”的视角差异有什么作用?小结 1 :结合写作背景来分析两个“我”的视角差异,有助读者准确把握文章的深层意蕴。《朝花夕拾》创作背景 创作《朝花夕拾》时鲁迅已是文坛举足轻重的作家。1926 年“三一八”惨案后,鲁迅写了《记念刘和珍君》等文,愤怒声讨政府的无耻行径,遭到政府的迫害,不得不过起颠沛流离的生活。 1926 年 9 月鲁迅到厦门大学教书,但发现厦门大学的“空气”和背景一样也是污浊的。鲁迅在这里见识了种种知识分子的丑恶嘴脸,饱受外界对他的种种迫害。“ 在纷扰中寻出一点闲静来” —— 《朝花夕拾》小引分别概括“过去的我”和“写作时的我”对元旦的仪式的不同情感,并感受视角交错转换的表达效果。《阿长与〈山海经〉》语段 1 : 第二天醒得特别早,一醒,...