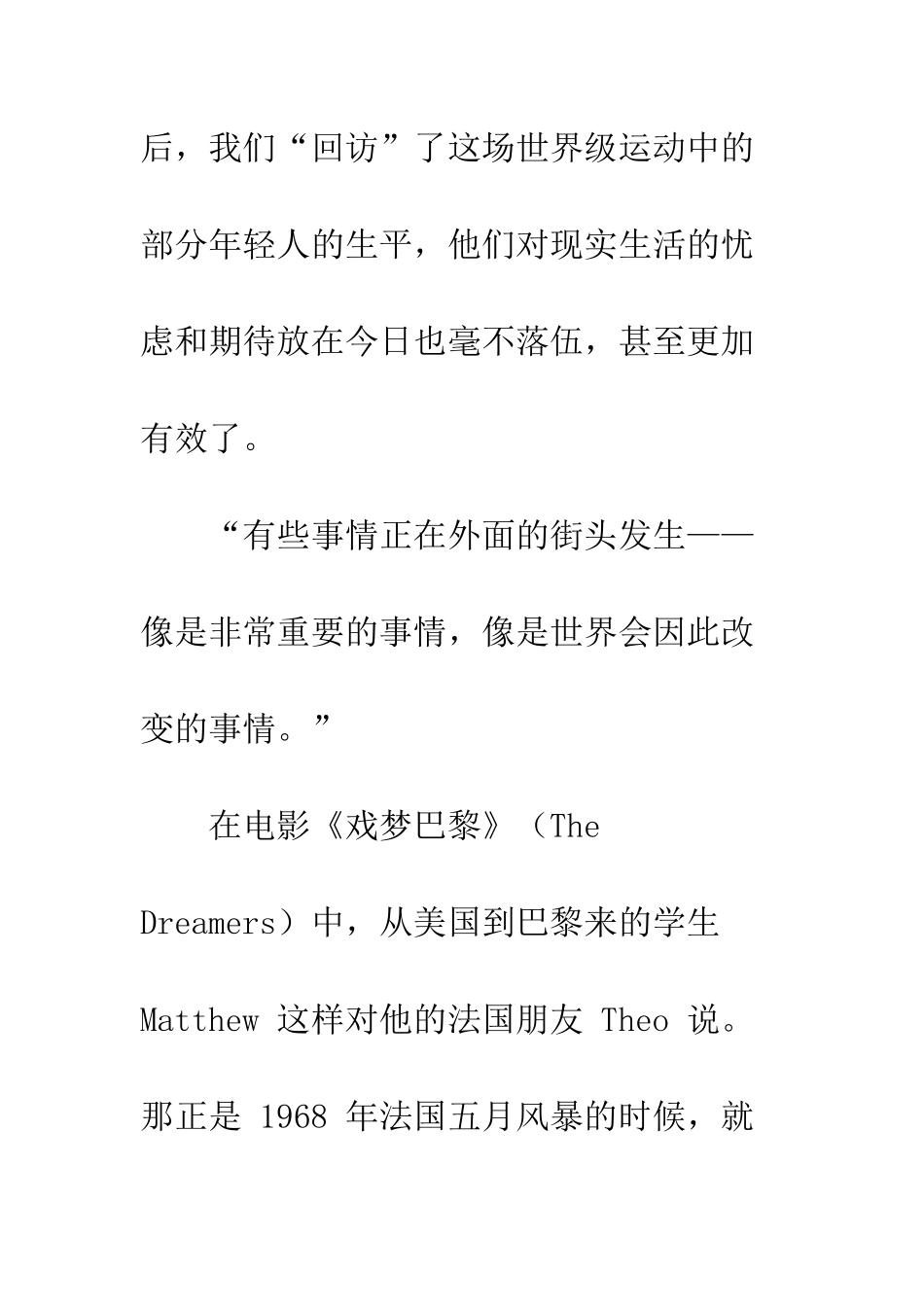

50 年前,那些曾想改变世界的人们 每个时代的背景和局势不同,总会有人想着去改变,改变这个世界,这个社会,但是结果却不一定是好的,接下来就跟随我一起来看一下这篇文章,请大家一起欣赏。 1968 年春天,全球各地的人们带着对美好生活的诉求走上街头,他们想象着世界的其他可能性并为此行动,而他们中的大多数人都是二十来岁的年轻人。五十年后,我们“回访”了这场世界级运动中的部分年轻人的生平,他们对现实生活的忧虑和期待放在今日也毫不落伍,甚至更加有效了。 “有些事情正在外面的街头发生——像是非常重要的事情,像是世界会因此改变的事情。” 在电影《戏梦巴黎》(The Dreamers)中,从美国到巴黎来的学生 Matthew 这样对他的法国朋友 Theo 说。那正是 1968 年法国五月风暴的时候,就连最迟钝的人都能从公路上的海报、电视里的新闻觉察到,有些什么大事正在发生。此时,在 Matthew 的故乡美国,民权运动和反越战抗议都达到顶峰。这年四月,马丁·路德·金遇刺杀身亡,惊动了全世界。 ▲1968 年 4 月 4 日。马丁·路德·金遇刺后,他的同伴指向暗杀者所在的方位。 1968 的意义还远不止于此。德国、捷克、日本、墨西哥、巴西……许多不同国家的人们走上街头,表达他们的诉求,以至于有人说,这是一个“全球造反”的年代。 这些抗议者大多是二十来岁的年轻人。他们对压抑的政治空气感到再也无法忍受,他们开始想象世界的其他可能性,并且,以强大的意志力和行动力,企图将其变为现实。 当然,他们在很多事情上还不成熟,有些时候甚至让人怀疑他们是否理解自己信仰的——或宣称信仰的——事物的意义。美国作家詹姆斯·米勒(James Miller)回忆起年轻时参加“学生争取民主社会组织”(Student for a Democratic Society, 简称 SDS)的最后一届大会、部分学生高喊起“胡、胡、胡志明!”的场景时,他说:“显然,新左派已经走在一条死路上了——很多年来我压根不同意去回想六十年代,我为我年轻时候的幼稚感到羞愧。” ▲“学生争取民主社会组织”中的激进派别“地下气象员”(Weather Underground)于 1969 年在芝加哥举办“复仇之日”(Days of Rage)游行,最终演变成一场暴动。 现在,五十年过去了,或许是时候再次“回访”当年的那些年轻人。我们从法国、德国、捷克斯洛伐克、美国和墨西哥各自选取了一位在六八浪潮中有代表性的人物,梳理了他们的故事。他们当时都不到三十岁,甚至不到二十...