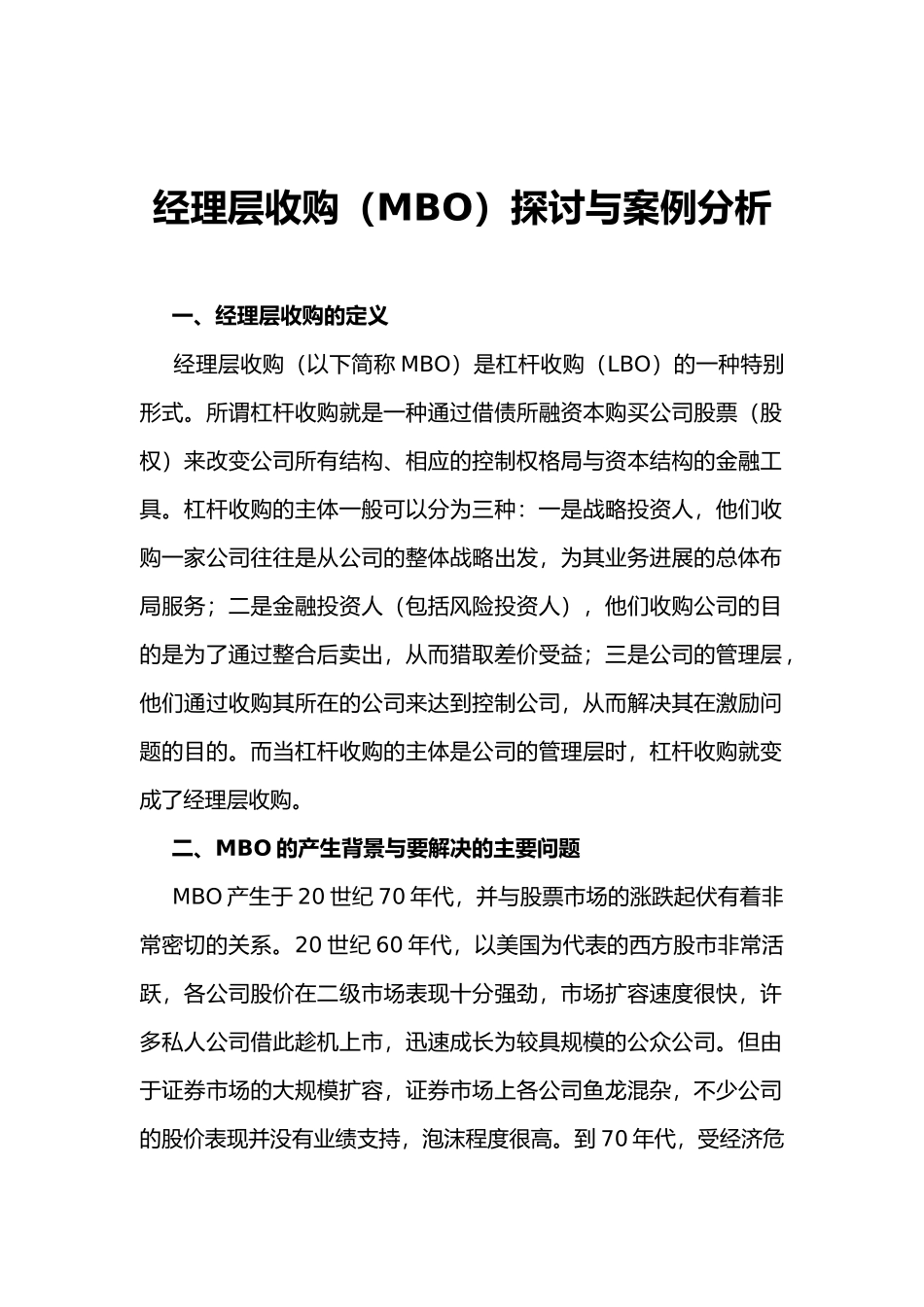

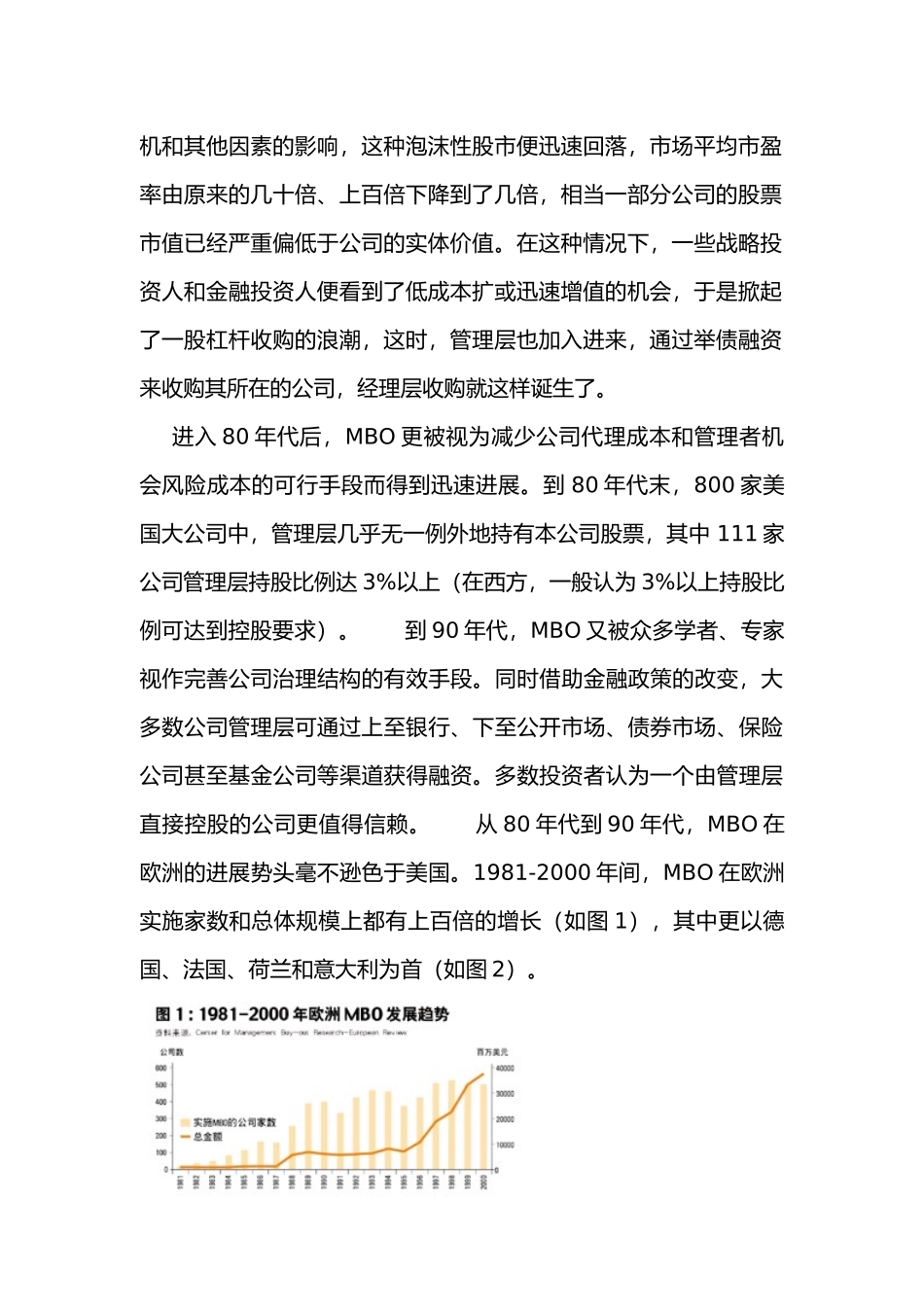

经理层收购(MBO)探讨与案例分析一、经理层收购的定义经理层收购(以下简称 MBO)是杠杆收购(LBO)的一种特别形式。所谓杠杆收购就是一种通过借债所融资本购买公司股票(股权)来改变公司所有结构、相应的控制权格局与资本结构的金融工具。杠杆收购的主体一般可以分为三种:一是战略投资人,他们收购一家公司往往是从公司的整体战略出发,为其业务进展的总体布局服务;二是金融投资人(包括风险投资人),他们收购公司的目的是为了通过整合后卖出,从而猎取差价受益;三是公司的管理层,他们通过收购其所在的公司来达到控制公司,从而解决其在激励问题的目的。而当杠杆收购的主体是公司的管理层时,杠杆收购就变成了经理层收购。二、MBO 的产生背景与要解决的主要问题MBO 产生于 20 世纪 70 年代,并与股票市场的涨跌起伏有着非常密切的关系。20 世纪 60 年代,以美国为代表的西方股市非常活跃,各公司股价在二级市场表现十分强劲,市场扩容速度很快,许多私人公司借此趁机上市,迅速成长为较具规模的公众公司。但由于证券市场的大规模扩容,证券市场上各公司鱼龙混杂,不少公司的股价表现并没有业绩支持,泡沫程度很高。到 70 年代,受经济危机和其他因素的影响,这种泡沫性股市便迅速回落,市场平均市盈率由原来的几十倍、上百倍下降到了几倍,相当一部分公司的股票市值已经严重偏低于公司的实体价值。在这种情况下,一些战略投资人和金融投资人便看到了低成本扩或迅速增值的机会,于是掀起了一股杠杆收购的浪潮,这时,管理层也加入进来,通过举债融资来收购其所在的公司,经理层收购就这样诞生了。进入 80 年代后,MBO 更被视为减少公司代理成本和管理者机会风险成本的可行手段而得到迅速进展。到 80 年代末,800 家美国大公司中,管理层几乎无一例外地持有本公司股票,其中 111 家公司管理层持股比例达 3%以上(在西方,一般认为 3%以上持股比例可达到控股要求)。 到 90 年代,MBO 又被众多学者、专家视作完善公司治理结构的有效手段。同时借助金融政策的改变,大多数公司管理层可通过上至银行、下至公开市场、债券市场、保险公司甚至基金公司等渠道获得融资。多数投资者认为一个由管理层直接控股的公司更值得信赖。 从 80 年代到 90 年代,MBO 在欧洲的进展势头毫不逊色于美国。1981-2000 年间,MBO 在欧洲实施家数和总体规模上都有上百倍的增长(如图 1),其中更以德国、法国、荷兰和意大利为首(如...