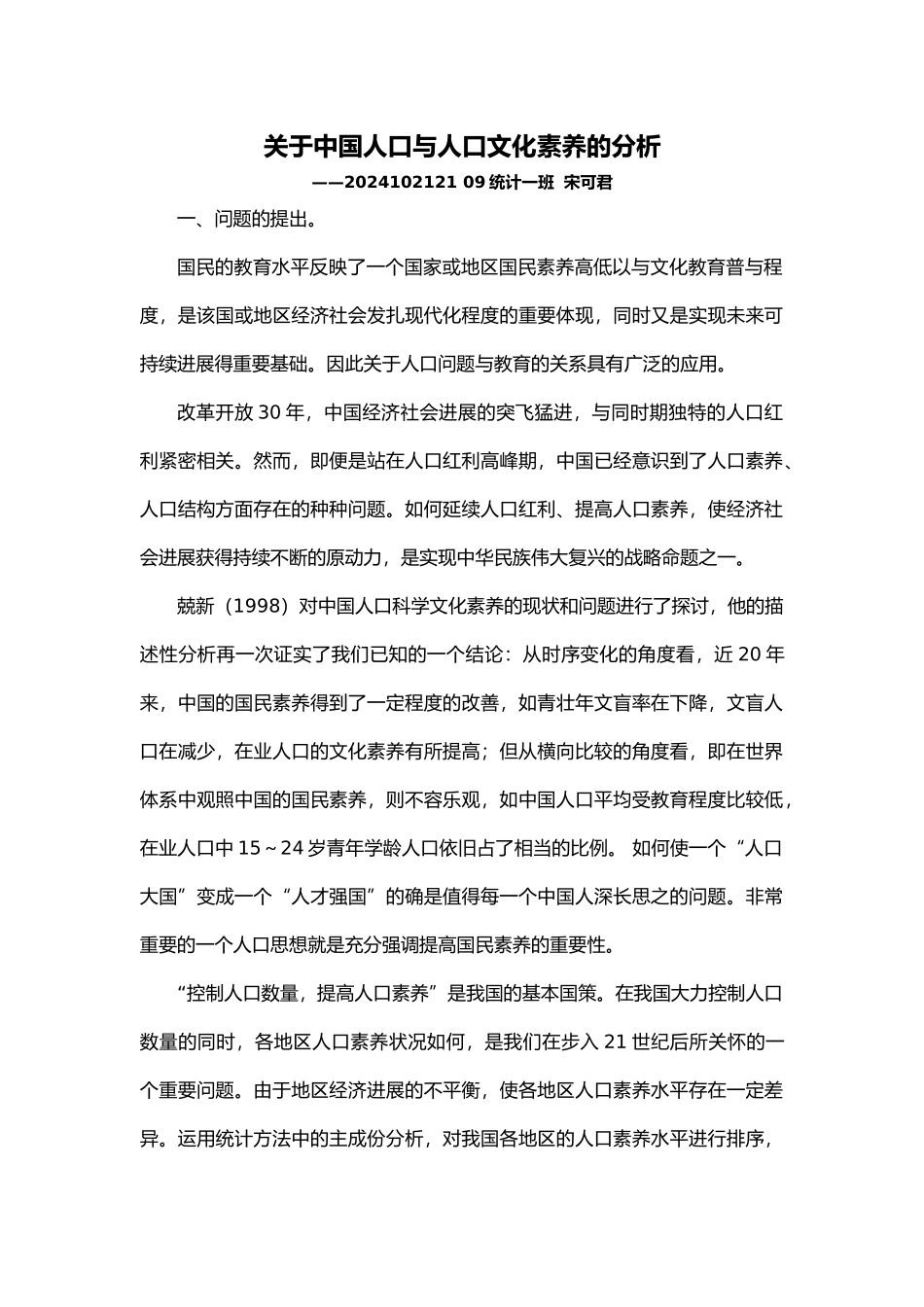

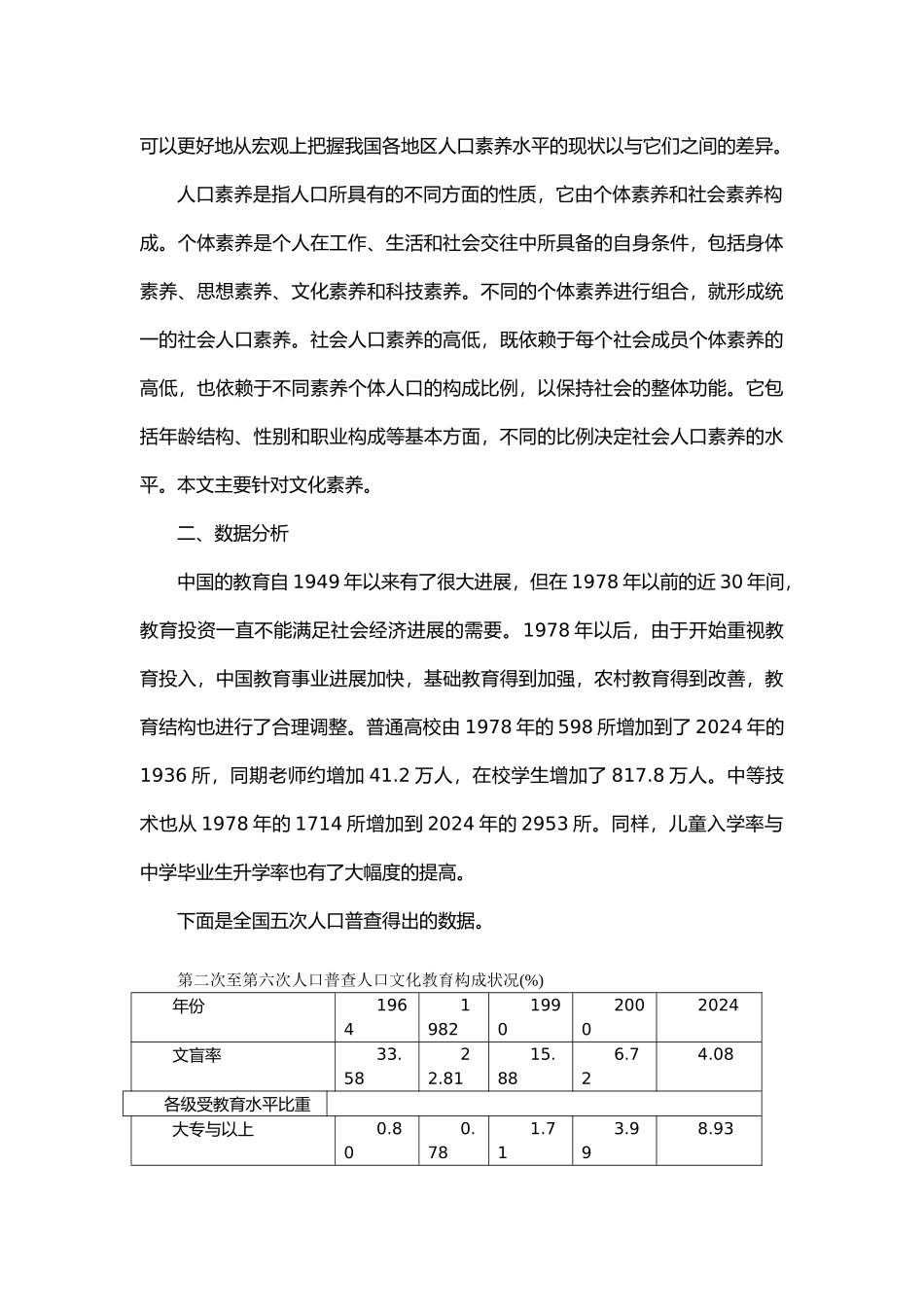

关于中国人口与人口文化素养的分析——2024102121 09 统计一班 宋可君一、问题的提出。国民的教育水平反映了一个国家或地区国民素养高低以与文化教育普与程度,是该国或地区经济社会发扎现代化程度的重要体现,同时又是实现未来可持续进展得重要基础。因此关于人口问题与教育的关系具有广泛的应用。改革开放 30 年,中国经济社会进展的突飞猛进,与同时期独特的人口红利紧密相关。然而,即便是站在人口红利高峰期,中国已经意识到了人口素养、人口结构方面存在的种种问题。如何延续人口红利、提高人口素养,使经济社会进展获得持续不断的原动力,是实现中华民族伟大复兴的战略命题之一。兢新(1998)对中国人口科学文化素养的现状和问题进行了探讨,他的描述性分析再一次证实了我们已知的一个结论:从时序变化的角度看,近 20 年来,中国的国民素养得到了一定程度的改善,如青壮年文盲率在下降,文盲人口在减少,在业人口的文化素养有所提高;但从横向比较的角度看,即在世界体系中观照中国的国民素养,则不容乐观,如中国人口平均受教育程度比较低,在业人口中 15~24 岁青年学龄人口依旧占了相当的比例。 如何使一个“人口大国”变成一个“人才强国”的确是值得每一个中国人深长思之的问题。非常重要的一个人口思想就是充分强调提高国民素养的重要性。“控制人口数量,提高人口素养”是我国的基本国策。在我国大力控制人口数量的同时,各地区人口素养状况如何,是我们在步入 21 世纪后所关怀的一个重要问题。由于地区经济进展的不平衡,使各地区人口素养水平存在一定差异。运用统计方法中的主成份分析,对我国各地区的人口素养水平进行排序,可以更好地从宏观上把握我国各地区人口素养水平的现状以与它们之间的差异。人口素养是指人口所具有的不同方面的性质,它由个体素养和社会素养构成。个体素养是个人在工作、生活和社会交往中所具备的自身条件,包括身体素养、思想素养、文化素养和科技素养。不同的个体素养进行组合,就形成统一的社会人口素养。社会人口素养的高低,既依赖于每个社会成员个体素养的高低,也依赖于不同素养个体人口的构成比例,以保持社会的整体功能。它包括年龄结构、性别和职业构成等基本方面,不同的比例决定社会人口素养的水平。本文主要针对文化素养。二、数据分析中国的教育自 1949 年以来有了很大进展,但在 1978 年以前的近 30 年间,教育投资一直不能满足社会经济进展的需要。1978 年以后,由...