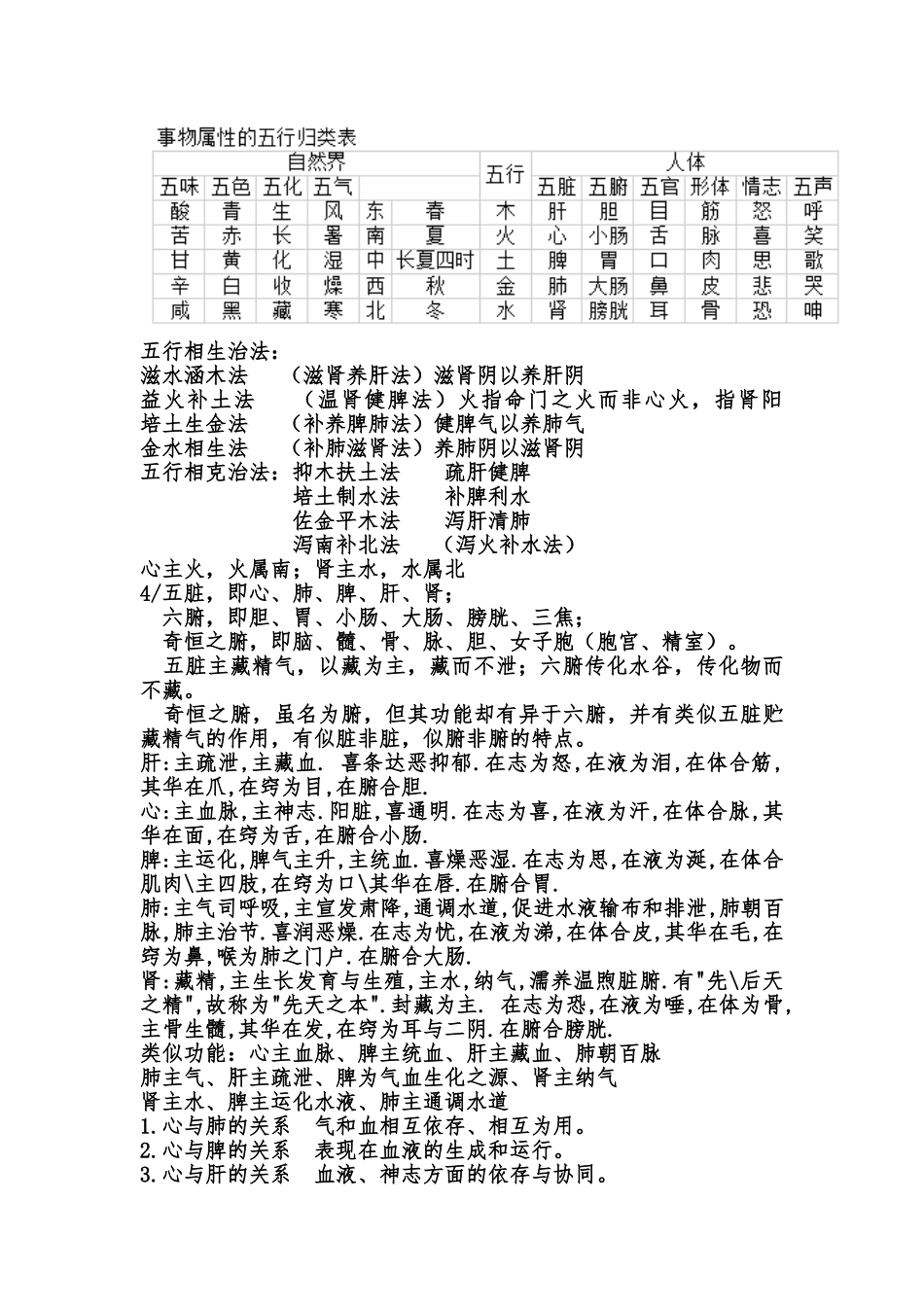

中药综合知识与技能重点总结第一章 中医基础理论 1/ 基本特点:整体观念和辨证论治。 指导思想:整体观念 基本思路:辨证论治 症:疾病的外在表现,即症状。 病:具有特定的症状和体征。 证:是机体在疾病进展过程中某一阶段的病理概括 同病异治:指同一种疾病,由于发病的时间、地区与患者机体的反应不同,或处于不同的进展阶段,所表现的证不同,因而治法就各异。 异病同治:指不同的疾病,在其进展过程中,由于出现了一样的病机,因而也可以采纳同一种方法来治疗。 “证同治亦同,证异治亦异",即是"同病异治"或"异病同治"的依据。 2/阴阳的相互关系:1.阴阳的对立制约 2.阴阳的互根互用 3.阴阳的消长平衡 4.阴阳的相互转化 推动、温煦、兴奋统属于阳;凝聚、滋润、抑制统属于阴。 上部为阳,下部为阴;体表属阳,体属阴。背属阳,腹属阴;四肢外侧为阳,四肢侧为阴。 以脏腑来分,五脏属里,藏精气而不泄,故为阴;六腑属表,传化物而不藏,故为阳。五脏之中,又各有阴阳所属,即心、肺居于上部(胸腔)属阳;肝、脾、肾位于下部(腹腔)属阴。 阴阳偏胜治疗原则:阴阳偏胜,即阴或阳的过盛有余,为邪气有余之实证。治疗时采纳“损其有余”、实则泻之。如:阳胜则热--“热者寒之”、 阴胜则寒--“寒者热之”。 阴阳偏衰治疗原则:阴阳偏衰,即阴或阳的虚损不足,或为阴虚,或为阳虚。治疗时采纳泄其有余、补其不足。阴虚不能制阳而致阳亢者,属虚热证,须用“壮水之主,以制”即用滋阴壮水之法,以抑制阳亢火盛。这种治疗原则亦称为“阳病治阴”。若阳虚不能制阴而造成阴盛者,属虚寒证,须用“益火之源,以消阴翳”即扶阳益火之法,以消退阴盛。这种治疗原则也称为“阴病治阳”。 阴阳互根理论:阳中求阴能使 阴得阳升而泉源不竭 ; 阴中求阳能使 阳得阴助而生化无穷 3/五行相生的次序是:木-→火-→土-→金-→水-→木。 五行相克的次序是:木-→土-→水-→火-→金-→木。 五行相生治法:滋水涵木法 (滋肾养肝法)滋肾阴以养肝阴 益火补土法 (温肾健脾法)火指命门之火而非心火,指肾阳 培土生金法 (补养脾肺法)健脾气以养肺气 金水相生法 (补肺滋肾法)养肺阴以滋肾阴 五行相克治法:抑木扶土法 疏肝健脾 培土制水法 补脾利水 佐金平木法 泻肝清肺 泻南补北法 (泻火补水法)心主火,火属南;肾主水,水属北 4/五脏,即心、肺、脾、肝、肾; 六腑,即胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦; ...