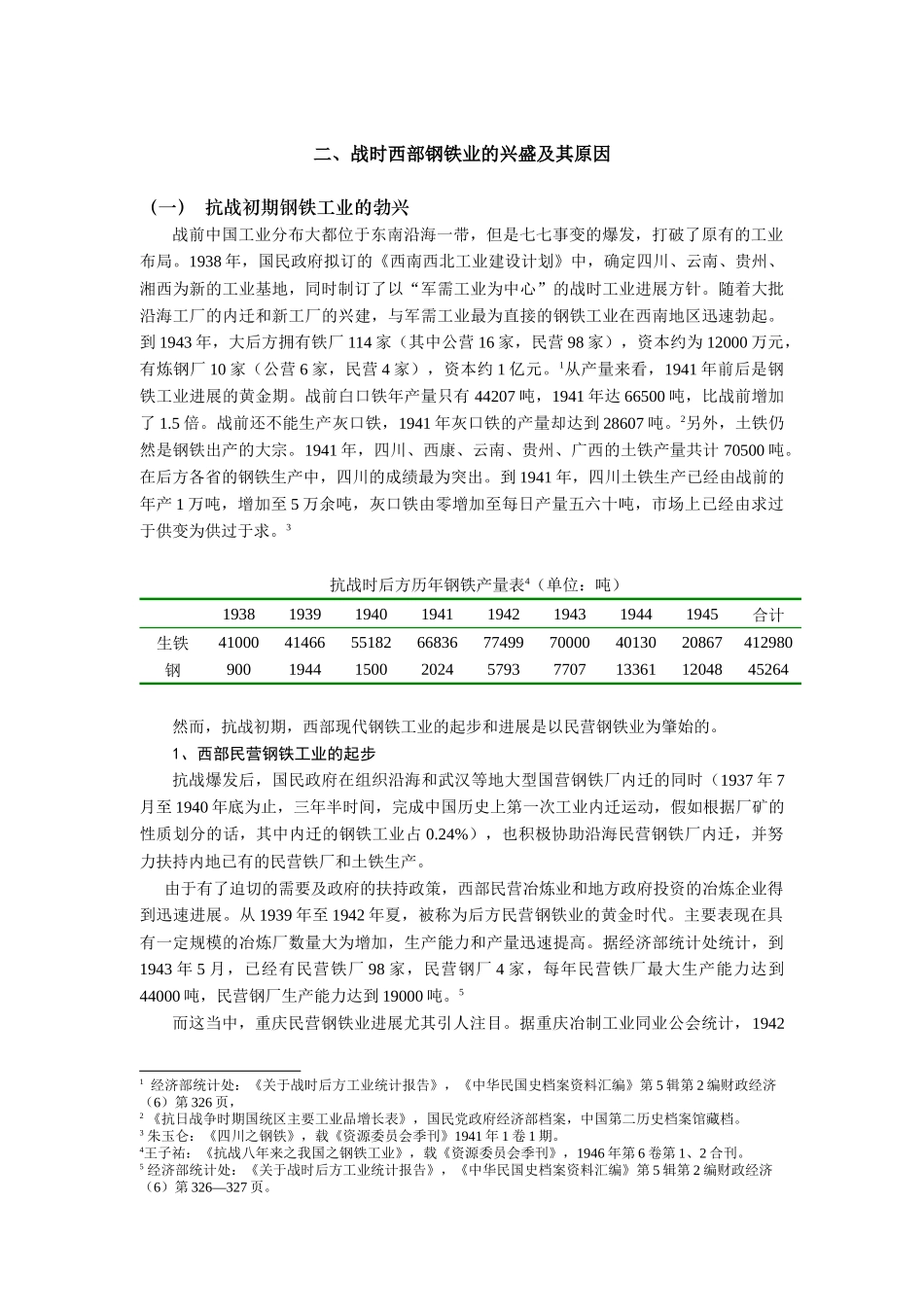

抗战时期西部钢铁工业兴衰评述刘 萍内容提要 抗战爆发后,随着国民政府西迁,钢铁工业在各种因素的作用下在西部地区迅速进展起来。到 1943 年,炼钢厂进展到数十家,炼铁厂上百家。在企业性质、产业结构、进展地域等方面都具有战时特点。在经历了战争初期的辉煌后,西部钢铁工业在抗战中期由于各种因素的影响开始衰落。为了挽救钢铁工业的危机,国民政府实行了各种措施。抗战时期西部钢铁工业的兴衰是战时后方工业进展的一个侧面,也是近代开发西部经济过程中具有典型意义的例子,这当中所产生的影响,所展示出的特征和意义,包含着丰富的历史启示和经验教训。近代以来,开发西部的呼声不绝于耳,但始终是舆论胜于实际。直至抗战爆发,国民政府西迁,西部成为民族抗战的大后方,该地区经济才得到一个空前进展的机会。本文欲以钢铁业为例,具体分析抗战时期西部经济开发的成果及遇到的困难。一、战前西部钢铁业状况及政府进展计划战前我国钢铁工业极为薄弱,西部钢铁业几乎更是一片空白。据经济部统计处的调查,战前全国只有化铁厂 8 所,最大生产能力不过 60 万吨,而在 1933 年调查时,其中三所已经停闭。战前全国钢厂不过七八所,最大生产能力不过 10 万吨,其中中国人自己办的规模较大的钢铁厂只有汉阳钢铁厂。1934 年,全国钢铁实际生产量,铁为 15 万吨,钢 5 万吨。1在西部地区,则没有一家现代意义的钢铁企业。不过,由于西部地区铁矿储藏较广,土铁工业较为发达,四川尤为显著。抗战前,四川綦江、古蔺、万源、广元、威远、江北、涪陵等地区每年的土铁产量达到 42000 吨。2然而,由于土铁铁质较硬,容易脆裂,只能制造一些农具及一般铁器,并且由于没有现代炼钢设备,也无法制造兵工器材及现代机械。众所周知,钢铁工业是重工业的基础,是衡量一个国家工业化程度的标准之一。在全面抗战爆发前,即 1936 年 3 月,针对我国钢铁基础薄弱的情况,为了应付日益迫近的战争形势,国民政府即由资源委员会拟订了一个重工业三年进展计划,并于同年 7 月开始实施。该计划中重工业地点尚置于平汉路以西的中部地区,其中包括:在湖南湘潭和安徽马鞍山分别建立一个钢厂,计划每年出 30 万吨优质钢材,以供给中国一半的需要。同时还计划开发湖南湘乡及茶陵之铁,争取达到年产 30 万吨铁的规模。该计划估计引进国外成套设备和技术,并于 1936 年聘请了德、英专家协助建设。但是七七事变爆发后,由于战事进展迅速,湖南、安...