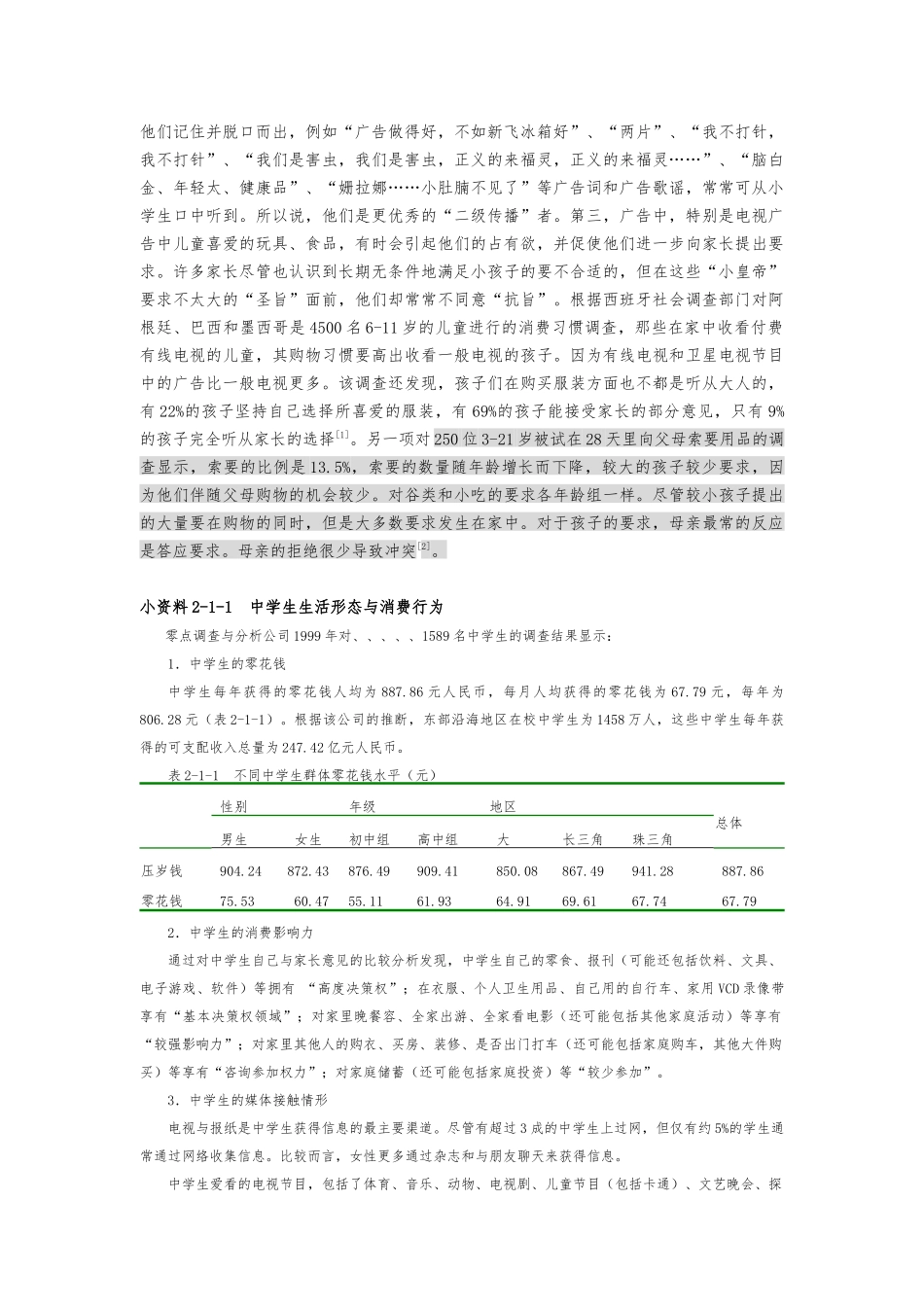

第二章 广告策略的心理基础广告要讲究策略,这是不言而喻的。广告策略可以针对竞争对手制定,也可以针对广告对象——消费者制定。在制定针对广告对象的策略时,广告策划者必须对消费者有比较深化的了解。第一节各种消费群体的心理特征大多数品牌都有其相应的消费群体(市场区隔),不同的消费群体,其消费心理和行为特征也不一样。为了使广告主在制定广告战略时有的放矢,使广告活动有效地打破消费者的心理防备。了解目标消费群体(或广告诉求对象)的心理特征是十分必要的。在广告和营销实践中,由于以人口统计学特征作为标准来区隔市场或区分消费群体极为广泛,所以本节按年龄、性别、经济收入、文化程度等方面将所有消费者加以区隔,在此基础上,着重探讨各种群体在广告活动和消费活动中的心理、行为特征与其差异。一、年龄差异以年龄来区隔市场,通常可分成 0-6 岁(学龄前期),7-12、13 岁(小学期),13、14-18、19 岁(中学期),19、20-27、28 岁(工作初期),28、29-50 岁(工作中期),51-60 岁(退休前期),60 岁以上(养老期)等七个年龄段。这些不同的年龄段的消费者,他们较为突出的差异体现在以下几个方面:1.在广告效应方面不同年龄段的消费者,由于他们的身心进展程度不同,在经济生活和家庭生活中的地位不同,广告对他们产生的影响也有所不同。对有些消费者来说,广告使他们知道了某一品牌的产品。对另一些消费者来说,广告帮助他们形成了品牌的形象。还有一些消费者可能因为接受广告的影响而实行购买行动。学龄前儿童最初是在襁褓中被动跟着父母一起看电视广告的。逐渐地,他们学会了能够主动观看变化无穷的电视广告画面。在学龄前这一阶段,随着儿童语言能力的不断进展,他们从鹦鹉学舌地念着一些广告词和广告品牌名字开始,逐步地学会了复述广告语,如由简单的念“脑白金”、“姗拉娜”,到完整地复述“今年过年不收礼,收礼只收脑白金”。不过,此时,广告还不大会引起他们对广告产品的占有欲,也很难直接影响他们的购买行为。但是,他们善于鹦鹉学舌的结果会导致他们父母亲或看护人增加了品牌名称和某些广告词的记忆。换言之,学龄前儿童常常会充当广告传播的“二级传播”者,为广告主做免费广告。到了小学期,儿童已经学会了自己到商店买东西,并拥有成人给的少量自己可以支配的零花钱。这时广告效应在他们身上的表现是多方面的。第一,广告可能诱使他们把零花钱、甚至包括给他们买学习用品的钱花在买...