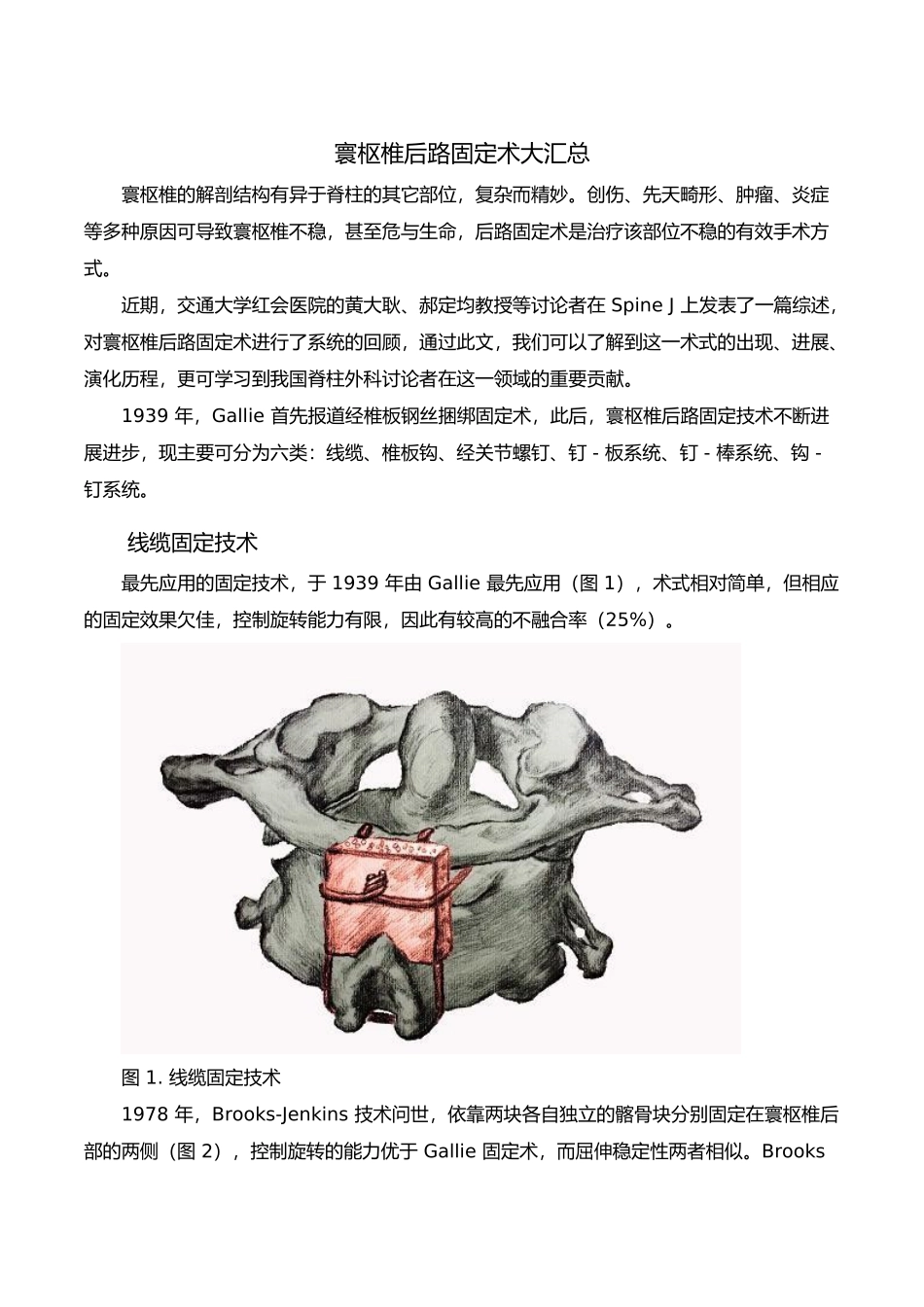

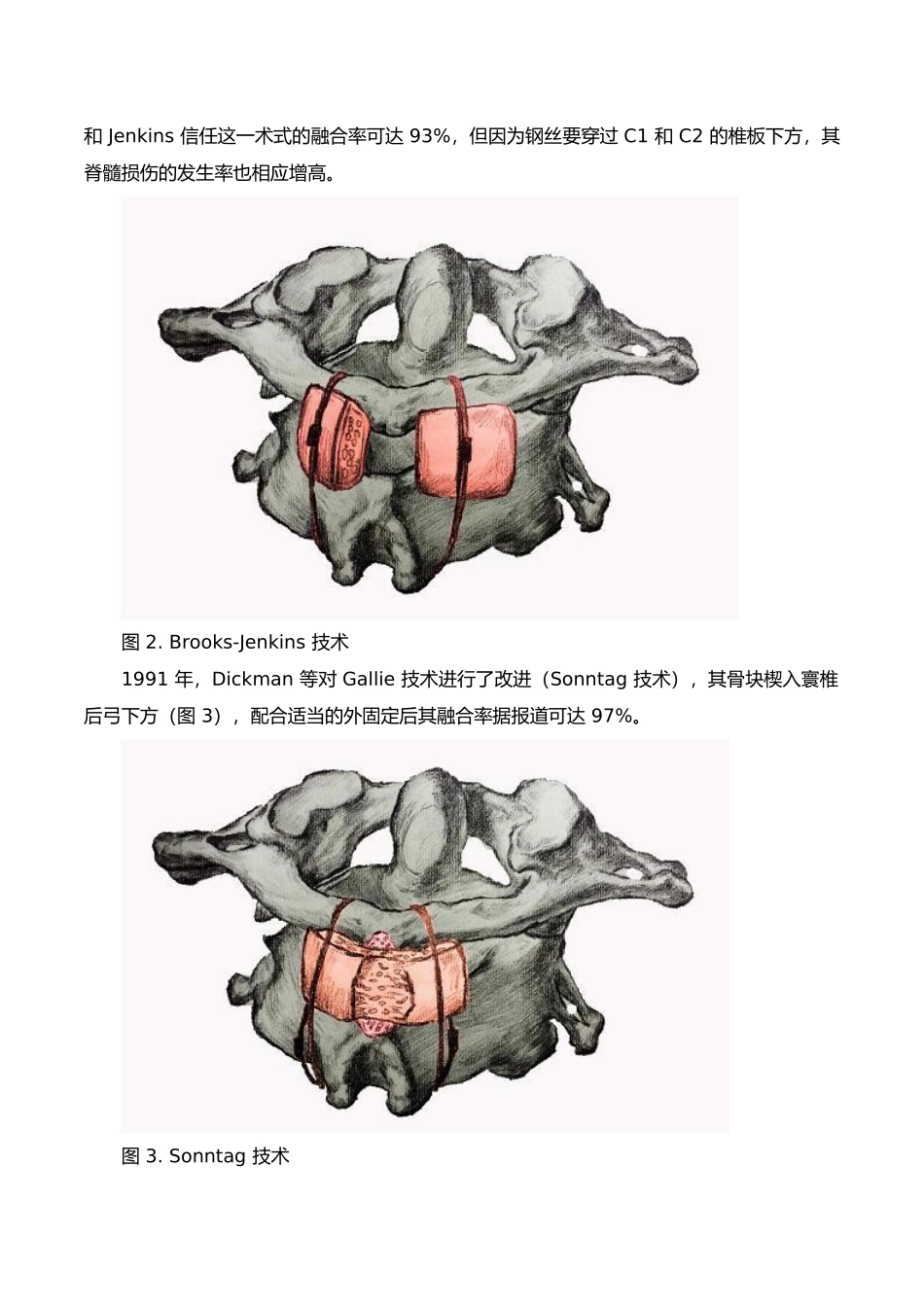

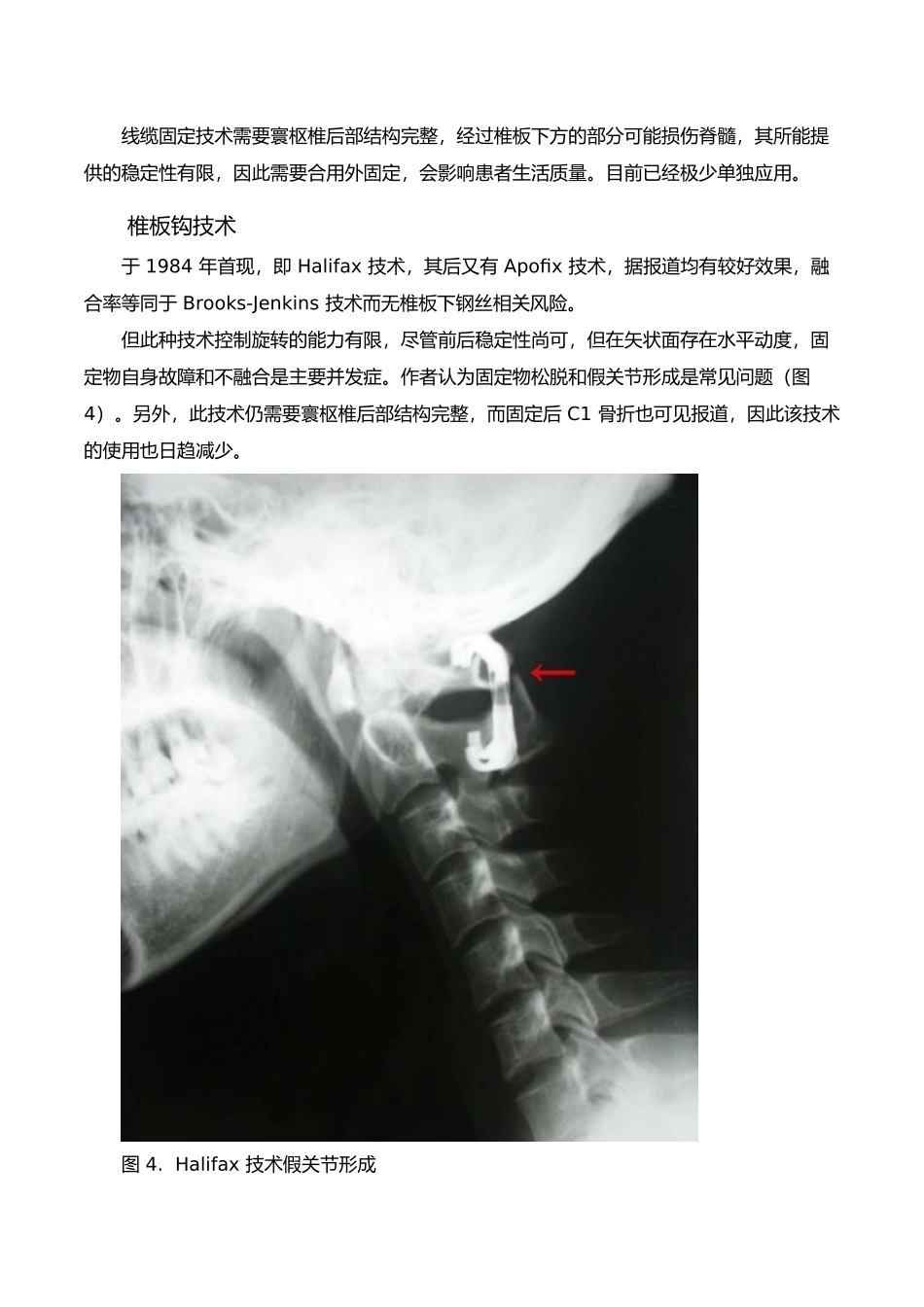

寰枢椎后路固定术大汇总寰枢椎的解剖结构有异于脊柱的其它部位,复杂而精妙。创伤、先天畸形、肿瘤、炎症等多种原因可导致寰枢椎不稳,甚至危与生命,后路固定术是治疗该部位不稳的有效手术方式。近期,交通大学红会医院的黄大耿、郝定均教授等讨论者在 Spine J 上发表了一篇综述,对寰枢椎后路固定术进行了系统的回顾,通过此文,我们可以了解到这一术式的出现、进展、演化历程,更可学习到我国脊柱外科讨论者在这一领域的重要贡献。1939 年,Gallie 首先报道经椎板钢丝捆绑固定术,此后,寰枢椎后路固定技术不断进展进步,现主要可分为六类:线缆、椎板钩、经关节螺钉、钉 - 板系统、钉 - 棒系统、钩 - 钉系统。线缆固定技术最先应用的固定技术,于 1939 年由 Gallie 最先应用(图 1),术式相对简单,但相应的固定效果欠佳,控制旋转能力有限,因此有较高的不融合率(25%)。图 1. 线缆固定技术1978 年,Brooks-Jenkins 技术问世,依靠两块各自独立的髂骨块分别固定在寰枢椎后部的两侧(图 2),控制旋转的能力优于 Gallie 固定术,而屈伸稳定性两者相似。Brooks 和 Jenkins 信任这一术式的融合率可达 93%,但因为钢丝要穿过 C1 和 C2 的椎板下方,其脊髓损伤的发生率也相应增高。图 2. Brooks-Jenkins 技术1991 年,Dickman 等对 Gallie 技术进行了改进(Sonntag 技术),其骨块楔入寰椎后弓下方(图 3),配合适当的外固定后其融合率据报道可达 97%。图 3. Sonntag 技术线缆固定技术需要寰枢椎后部结构完整,经过椎板下方的部分可能损伤脊髓,其所能提供的稳定性有限,因此需要合用外固定,会影响患者生活质量。目前已经极少单独应用。椎板钩技术于 1984 年首现,即 Halifax 技术,其后又有 Apofix 技术,据报道均有较好效果,融合率等同于 Brooks-Jenkins 技术而无椎板下钢丝相关风险。但此种技术控制旋转的能力有限,尽管前后稳定性尚可,但在矢状面存在水平动度,固定物自身故障和不融合是主要并发症。作者认为固定物松脱和假关节形成是常见问题(图 4)。另外,此技术仍需要寰枢椎后部结构完整,而固定后 C1 骨折也可见报道,因此该技术的使用也日趋减少。图 4. Halifax 技术假关节形成Hakan 等近期报道了一种椎板夹改良技术,通过横连将双侧椎板夹连接在一起,可以加强抗旋转能力(图 5),可能在螺钉难以置入时能够成为备选方案。图 5. 椎板夹改良技术经关节螺钉技术199...