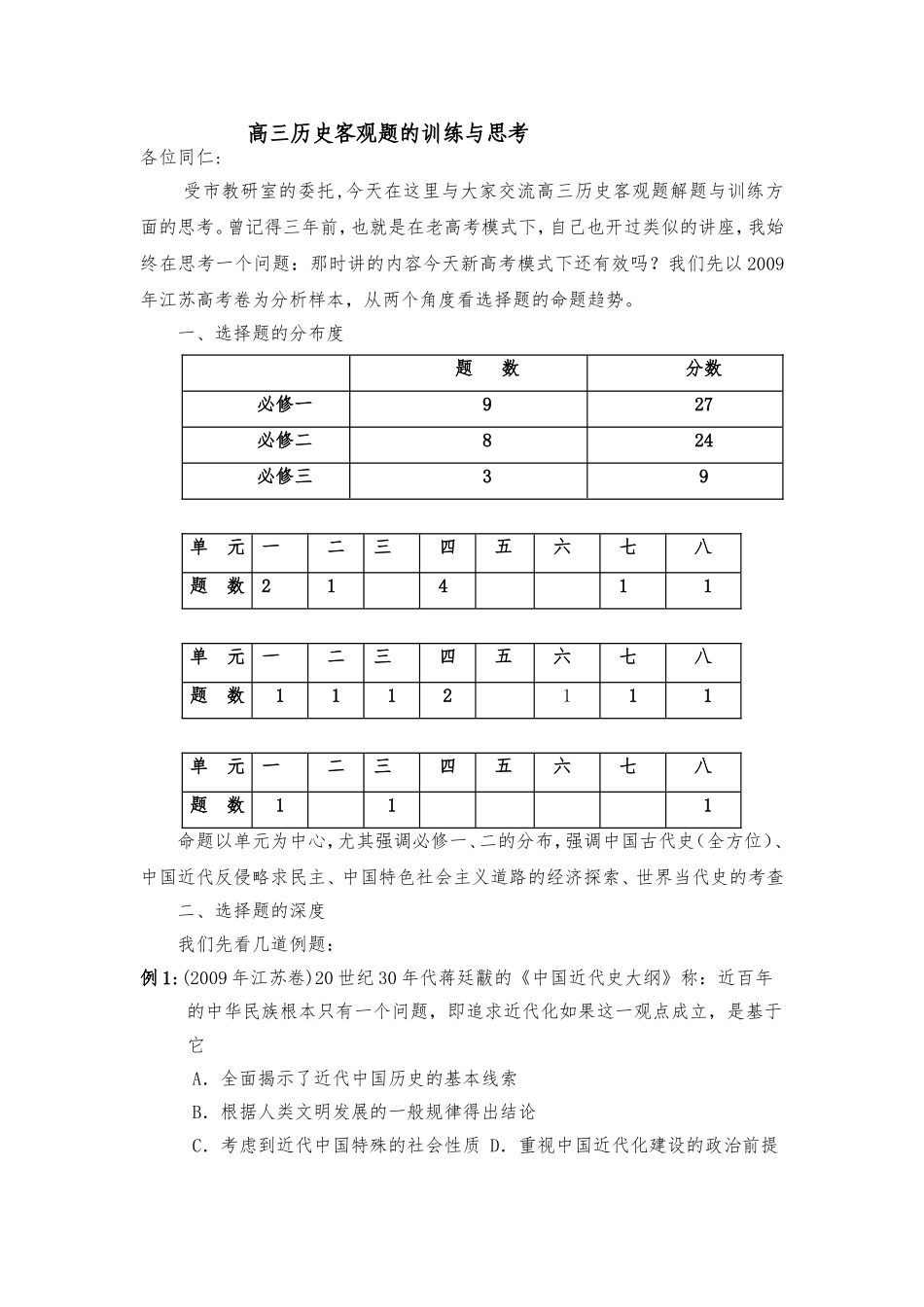

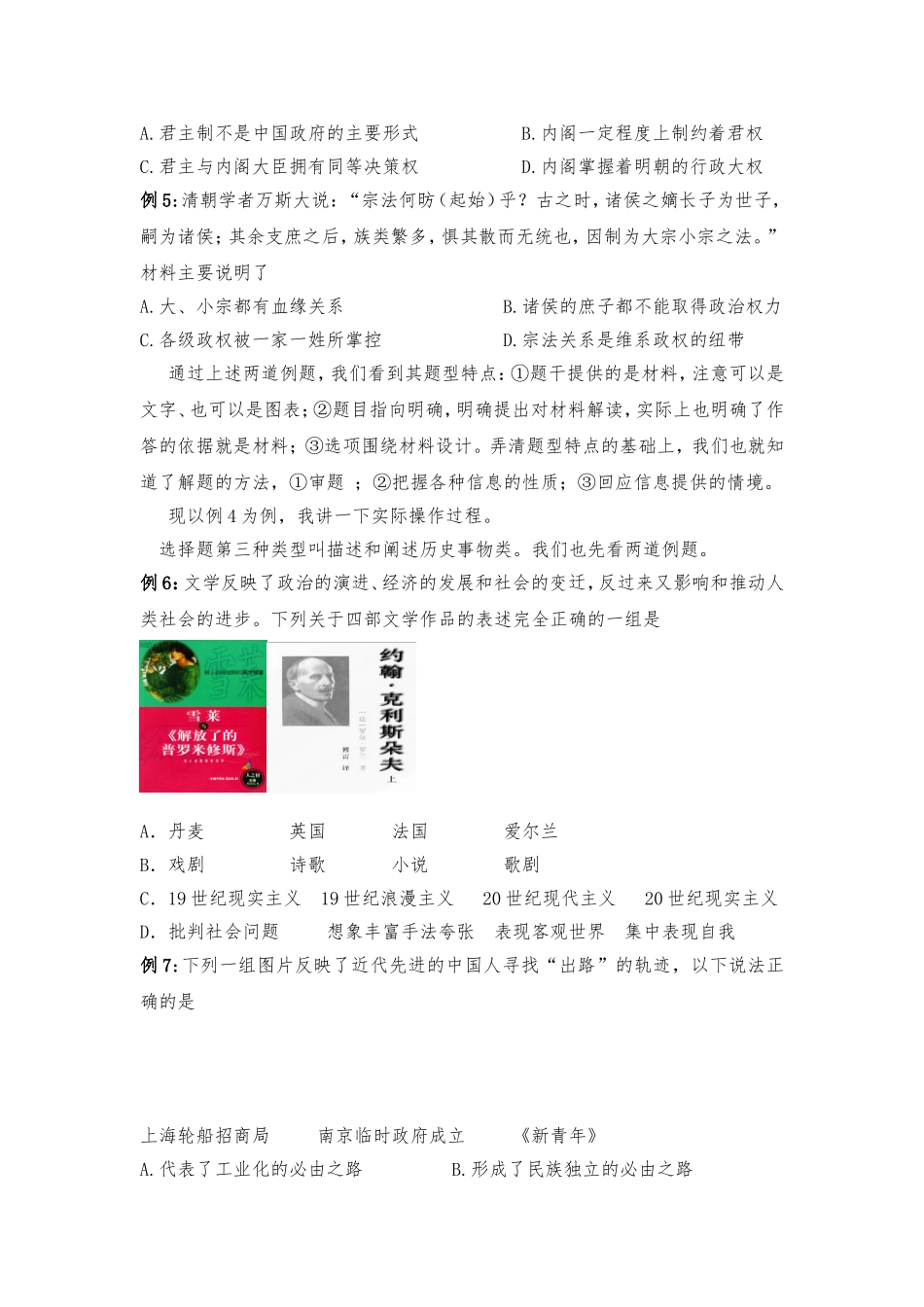

高三历史客观题的训练与思考各位同仁:受市教研室的委托,今天在这里与大家交流高三历史客观题解题与训练方面的思考。曾记得三年前,也就是在老高考模式下,自己也开过类似的讲座,我始终在思考一个问题:那时讲的内容今天新高考模式下还有效吗?我们先以2009年江苏高考卷为分析样本,从两个角度看选择题的命题趋势。一、选择题的分布度题数分数必修一927必修二824必修三39单元一二三四五六七八题数21411单元一二三四五六七八题数1112111单元一二三四五六七八题数111命题以单元为中心,尤其强调必修一、二的分布,强调中国古代史(全方位)、中国近代反侵略求民主、中国特色社会主义道路的经济探索、世界当代史的考查二、选择题的深度我们先看几道例题:例1:(2009年江苏卷)20世纪30年代蒋廷黻的《中国近代史大纲》称:近百年的中华民族根本只有一个问题,即追求近代化如果这一观点成立,是基于它A.全面揭示了近代中国历史的基本线索B.根据人类文明发展的一般规律得出结论C.考虑到近代中国特殊的社会性质D.重视中国近代化建设的政治前提例2:(2009年江苏卷)1961年,赫鲁晓夫在同美国记者苏兹贝格谈话时说道:“如果苏联和美国之间的分歧克服了,如果它们之间建立了和平合作的关系,这在很大程度上会有助于加强世界和平。”这段话实质上反映了A.美苏军事角逐势均力敌B.美苏开始由对抗走向对话C.苏联试图同美国合作主宰世界D.苏联积极谋求世界和平稳定例3:(2009年江苏卷)近年来,随着全球化的发展,一股反全球化的浪潮滚滚而来。这主要是因为全球化导致了①全球环境的恶化②南北差距的进一步拉大③发达国家就业机会的减少④发达国家对发展中国家的掠夺A.①③B.②④C.①②④D.①②③④从贴近教材的角度来看,这三道题程度越来越高,但每一题都有学生存在疑问的地方,靠排斥法、定位法都行不通。况且目前高考重视“新材料”、“新情景”的创设与运用,题目的原创成分100%。面对新情况,我们的对策是什么?1、转变思维视角进行针对性指导一看建议标题,就觉得技术要求高,以往无论是教师还是学生在解答选择题时往往都是从学生掌握的知识水平出发,也就是学情出发,新高考模式下我们不妨换一个思维视角,从高考的要求入手,一是让学生让学生明白是我们适应高考,二是通过我的实践,也确实是一个行之有效的指导方法。《考试说明》对考核要求叙述很清楚,四个方面12小条(见大屏幕)。刚才我校的万泉老师就调动和运用知识类选择题的讲评作了示范,论证和探讨问题类选择题在寒假集训时,我作乐介绍,欢迎大家提出宝贵意见。下面我想就获取和解读信息类以及描述和阐述事物类选择题作介绍。1)获取和解读信息类的特点和解题方法:先看两到模考试卷出现的题目。例4:利玛窦在《中国札记》中说:“虽然我们已经说过中国的政府形式是君主制,但它在一定程度上是贵族政体,……如果没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能做出最后的决定。……所有的文件都必须由大臣审阅呈交皇帝。”利玛窦认为我国明朝时A.君主制不是中国政府的主要形式B.内阁一定程度上制约着君权C.君主与内阁大臣拥有同等决策权D.内阁掌握着明朝的行政大权例5:清朝学者万斯大说:“宗法何昉(起始)乎?古之时,诸侯之嫡长子为世子,嗣为诸侯;其余支庶之后,族类繁多,惧其散而无统也,因制为大宗小宗之法。”材料主要说明了A.大、小宗都有血缘关系B.诸侯的庶子都不能取得政治权力C.各级政权被一家一姓所掌控D.宗法关系是维系政权的纽带通过上述两道例题,我们看到其题型特点:①题干提供的是材料,注意可以是文字、也可以是图表;②题目指向明确,明确提出对材料解读,实际上也明确了作答的依据就是材料;③选项围绕材料设计。弄清题型特点的基础上,我们也就知道了解题的方法,①审题;②把握各种信息的性质;③回应信息提供的情境。现以例4为例,我讲一下实际操作过程。选择题第三种类型叫描述和阐述历史事物类。我们也先看两道例题。例6:文学反映了政治的演进、经济的发展和社会的变迁,反过来又影响和推动人类社会的进步。下列关于四部文学作品的表述完全正确的一组是A.丹麦英国法国爱尔兰B.戏剧...