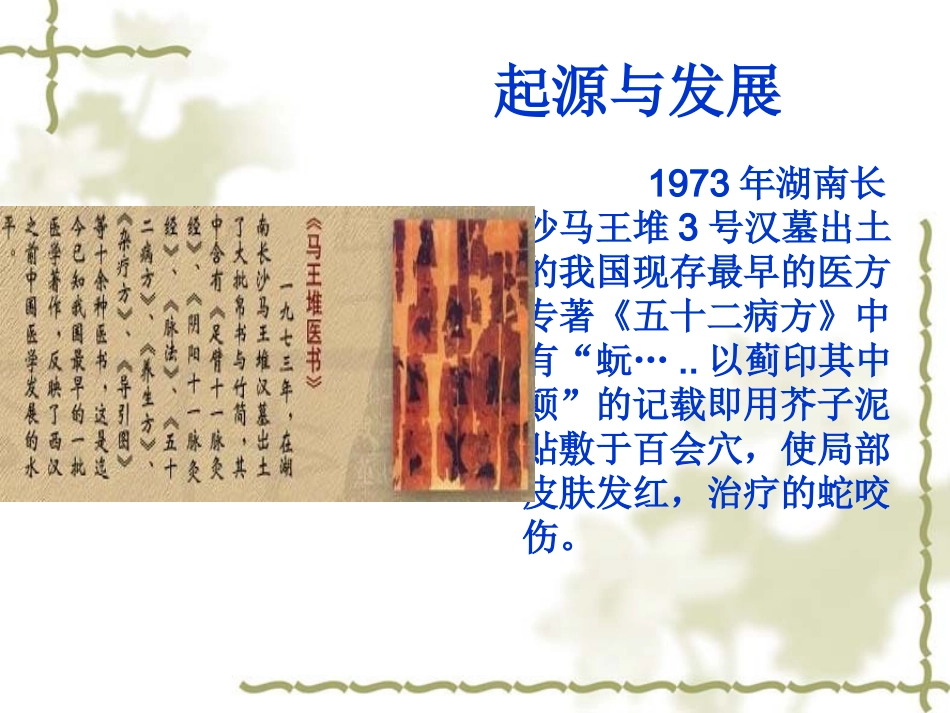

起源与发展穴位贴敷疗法的应用在我国有着悠久的历史。早在原始社会时期人们用树叶、草茎等涂敷伤口治疗与猛兽搏斗所致的外伤而逐渐发现有些植物外敷能减轻疼痛并止血,甚至可以加速伤口的愈合,这可看作是中药贴敷治病的起源。起源与发展1973年湖南长沙马王堆3号汉墓出土的我国现存最早的医方专著《五十二病方》中有“蚖…..以蓟印其中颠”的记载即用芥子泥贴敷于百会穴,使局部皮肤发红,治疗的蛇咬伤。起源与发展春秋战国时期《黄帝内经.灵枢.经脉篇》记载“足阳明之筋……颏(ke)筋有寒,则急引颊日移口,有热则筋缓,不胜收放僻(pi),治之以马膏,膏其急者,以白酒和桂,以涂其缓者……”,被后世誉为膏药之始,开创了现代膏药之先河。起源与发展晋唐时期,随着针灸学的发展,医家把外敷与经络腧穴的功效结合,出现了穴贴敷疗法。晋代葛洪《肘后救急方》唐代孙思邈《孙真人海上方》记载脐贴治疗小儿夜啼症此后穴位贴敷疗法的应用日渐广泛起源与发展穴位贴敷疗法不但国内影响广泛,在国外也逐渐兴起,如德国慕尼黑大学医学部发明的避孕膏,贴敷在腋下可收到避孕良好效果;日本大正株式会社研制的中药贴膏深受人们的欢迎,如温经活血止痛的辣椒膏等。穴位贴敷疗法,是一种中医临床常用的外治方法。是以中医经络学说为理论依据,根据治疗需要将各种不同的药物制成相应的剂型,贴敷于患处或一定的穴位上,通过药力作用于肌表,传于经络、脏腑,达到治疗目的的一种方法(治疗肌表疾病、经络脏腑疾病)其中某些带有刺激性的药物贴敷穴位可以引起局部充血发泡甚至化脓如灸疮,此时又称为天灸或自灸(三伏天、三九天)现代也称为发泡疗法。若将药物贴敷于脐中(神阙穴),通过脐部吸收或刺激脐部以治疗疾病时,又称敷脐疗法或脐疗。三伏天伏是隐藏的意思,据《史记》文字记载,“伏者,隐伏避盛夏也”。“三伏”是指初伏、中伏和末伏的统称,大约在7月中旬到8月中旬这一段时间。按规定,从“夏至”日开始算起的第3个“庚日”为入伏,并作为“头伏”的第1天,第4个“庚日”定为“中伏”第一天;从“立秋”开始算起的第1个“庚日”为“末伏”的始日,第2个庚日定为出伏,即伏天结束。三九天三九天,是人所感受到最冷的时段。每年的冬至节这天,就开始进入“数九”。中国传统的节气口诀:一九二九不出手三九四九冰上走五九六九沿河看柳七九河开,八九燕来九九归一九,犁牛遍地走理论依据穴位贴敷疗法既有穴位刺激作用,又通过特定的药物吸收以发挥明显的药理作用,即可发挥药物、腧穴的双重治疗作用而使疗效倍增。一、经络学说穴位贴敷使外用药通过皮毛、经穴、经脉而起作用,达到以肤固表,以表托毒,以经通脏,以穴除邪、扶正强身的目的。经络学说《黄帝内经灵枢海论》“十二经脉者,内属于脏腑,外络于肢节”,《黄帝内经灵枢九针十二原》“节之交三百六十五合;所言节者,神气所游行出入也,非皮肉筋骨也。”——经络内属于脏腑,外络于肢节,沟通表里,是一切疾病的反应部位。《黄帝内经灵枢本藏》“经脉者,所以行气血而营阴阳,濡筋骨,利关节者也。”——经络的根本功能是运行气血、协调阴阳,营养和控制全身。二、药物特性:各种药材除具备寒热温凉、升降沉浮的特性外还各自有解表、清热、理气、理血、祛风、安神、调补气血等作用。《理论骈文》:“外治之理,即内治治理,外治之药,亦即内治之药,所异发耳”。内外用药使用总纲无异:“寒者热之,热者寒之。虚者补之,实者泻之。”清朝,吴尚先著,又名《外治医说》。标志着中医外治体系的发展与成熟。即吴氏所说:“郁者以宣,乖者以协,泛者以归,停者以逐,满者以泄,劳者以破,滑者以留,阻者以行,逆上者为之降,陷下者为之提,格于中者为之通,越于外者为之敛。”四大用药特点1.善用温药:附子、肉桂、吴茱萸、丁香、川椒、茴香等2.善用归膀胱经、脾胃经药:麻黄、桂枝、生姜等3.善用引经、开窍药:麝香、冰片等4.善用皮肤刺激性强药物:川椒、大蒜、生姜、斑蝥、冰片、滑石粉等四字功效穴位贴敷疗法功效:“拔”—凡病所聚集之处“拔”之则病邪能出,免除深入内陷之患。“截”—截之则邪气内消,解除妄行传遍之虞“通”—可...