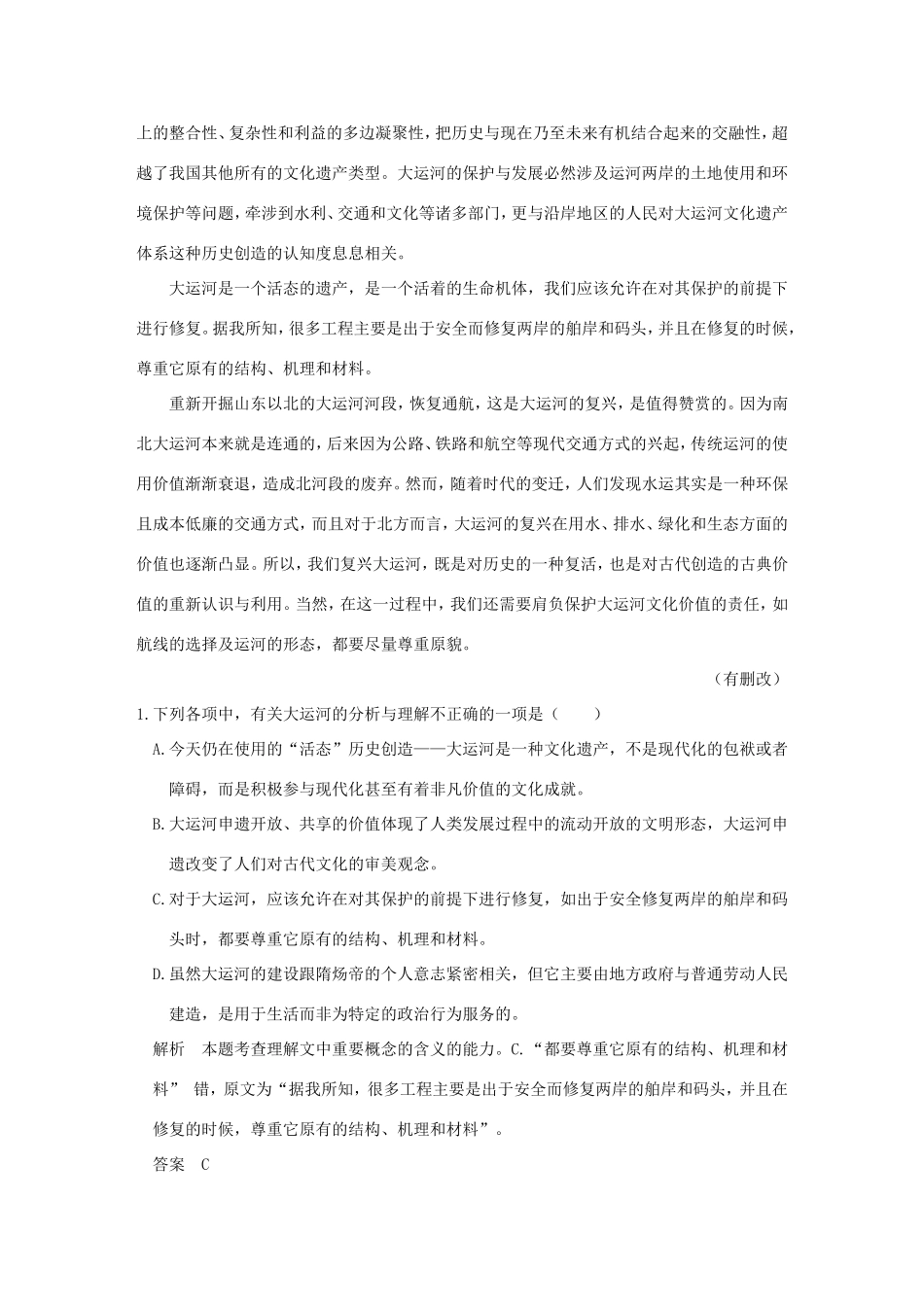

专题 13 论述类文本阅读(必考)导向 客观型论述文本题型频度考查概率理解理解文中重要概念的含义理解文中重要句子的含意★★★☆☆>60%分析综合筛选并整合文中的信息★★★★★>90%分析文章结构,把握文章思路★★☆☆>50%归纳内容要点,概括中心意思★★★★☆>80%分析概括作者在文中的观点态度★★★★☆>80% (据课标区最新信息拟制)阅读下面的文字,完成 1~3 题。人们在评判历史时,往往首先承认那些已经“死亡的”物质形态,即文物。古代的长城作为一道军事防御线,今天已失去原有的功能,成为“死亡的”历史创造,而大运河仍然“活着”,发挥着其原有的部分功能。随着世界遗产申报工作的深入,传统的文化观念逐步发生改变,人们发现今天仍然在使用的活态历史创造也是一种文化遗产。现有的文化遗产理念认为,过去的创造不是现代化的包袱或者障碍,而是积极参与现代化甚至有着非凡价值的文化成就。大运河申遗张扬了开放、共享的价值。东西走向的长城和南北走向的大运河构成了两个反差巨大的文化遗产类型,前者是防御的、静止的,后者是开放的、流动的。与走向封闭与隔离的长城不同,大运河把多种地域文明形态串联起来,增强了文明的流动性和文化的共享性。它发挥的作用不仅是中国的,还是世界的,成为连接中国与世界的文化纽带。这在一定程度上说明,推进人类发展的是流动开放的文明形态,固守防御的创造只在一定历史时期内起作用。大运河申遗改变了我们对古代文化的审美观念。以往的遗产申报重视宫殿、都城、帝陵等所谓精英层面的文化形态,而忽视了那些由普通人创造、供普通人使用、服务于人们日常生活的遗产形态。虽说大运河的出现跟隋炀帝的个人意志紧密相关,但它主要是地方政府和普通劳动人民建造起来的,是用于生活而非为特定政治行为服务的水利和交通工程。大运河的长远保护之路更为漫长。大运河沿岸有着多种不同类型的文化遗产形态,既有城镇、乡村、集市和码头,也有商业、工业、交通和水利设施。可以说,大运河在文化遗产形态上的整合性、复杂性和利益的多边凝聚性,把历史与现在乃至未来有机结合起来的交融性,超越了我国其他所有的文化遗产类型。大运河的保护与发展必然涉及运河两岸的土地使用和环境保护等问题,牵涉到水利、交通和文化等诸多部门,更与沿岸地区的人民对大运河文化遗产体系这种历史创造的认知度息息相关。大运河是一个活态的遗产,是一个活着的生命机体,我们应该允许在对其保护的前提下进行修复。...